工学一体化背景下《经济法基础》课程融合教学模式创新研究

张继辉

石家庄工程技术学校 河北省石家庄市 050060

引言

工学一体化课程推进是对现有职业教育体系的一次积极改革,对于提升职业教育人才培养质量具有重要意义 [1]。在职业教育深入推进工学一体化改革的背景下,《经济法基础》作为连接法律理论与职业实践的重要课程,亟待解决传统教学中理论与实践脱节、职业导向不足等问题。如何将工学一体化理念融入课程教学,实现“工作过程”与“学习过程”的深度对接,提升学生在真实职业场景中运用法律知识解决问题的能力,成为职业教育课程改革的关键命题。

一、工学一体化背景下课程教学的现存问题

(一)职业导向模糊

传统教学目标侧重“知识记忆”,但缺乏对会计岗位群职业能力的明确界定,对市场营销、人力资源管理等其他岗位群所需的核心职业能力梳理也较为模糊,未能形成“知识—技能—素养”的递进培养体系,导致教学与职场需求存在脱节。工学一体化要求教学目标必须紧密对接岗位实际需求,覆盖不同岗位群的典型职业能力,针对会计岗位,需重点培养“票据法应用”“税务合规审查”“合同条款审核与风险防控”等专业技能;针对市场营销岗位,需强化“反不正当竞争法实务”“消费者权益保护纠纷处理”“商业合同起草与履约管理”等实践能力;针对人力资源管理岗位,需聚焦“劳动合同条款设计”“劳动纠纷调解流程”等实操本领。而现有目标体系尚未全面、精准地锚定这些职业能力要求,难以满足企业对“懂法律、会应用”复合型人才的实际需求。

(二)场景整合不足

课程内容多以“法律部门”为主线编排,呈现“法条罗列 + 案例解析”的碎片化形态。工学一体化要求以“工作任务”为载体整合知识,如围绕“企业设立与运营”场景,融合公司法、税法、经济法等内容,形成“全流程法律应用指南”,而现行教材尚未实现这一整合。

(三)实践赋能欠缺

课堂教学以“教师讲授 + 案例讨论”为主,实践环节多为虚拟模拟,缺乏真实企业法务流程参与。工学一体化强调“在工作中学习”,需引入企业实际任务,但受限于校企合作深度,此类沉浸式实践机会较少,导致学生“懂法律、不会用”。

(四)能力考核缺位

现行评价以“笔试( 60% ) + 平时表现( 40% )”为主,笔试侧重法条记忆(如“简述《公司法》出资规定”),缺乏对“合同撰写”“纠纷处理方案设计”等实践能力的考核。工学一体化要求评价覆盖“职业行动能力”,例如针对“劳动纠纷处理”,需考核学生能否梳理事实、检索法律、撰写调解方案。现有评价体系未能体现“做中学”的过程性成果,无法准确反映学生的职场法律应用水平。

二、工学一体化导向的融合教学模式创新路

(一)锚定岗位需求,重构培养维度

以职业分析为起点,调研会计、市场营销、人力资源管理等岗位的典型工作任务,提炼核心法律能力,构建“三维目标体系”:知识目标,掌握与职业相关的法律规则;技能目标,形成“法律问题识别—规则检索—方案设计—风险防控”的全流程操作能力;素养目标,培育合规意识、证据思维与职业伦理。

(二)以工作场景为轴,重构教学模块

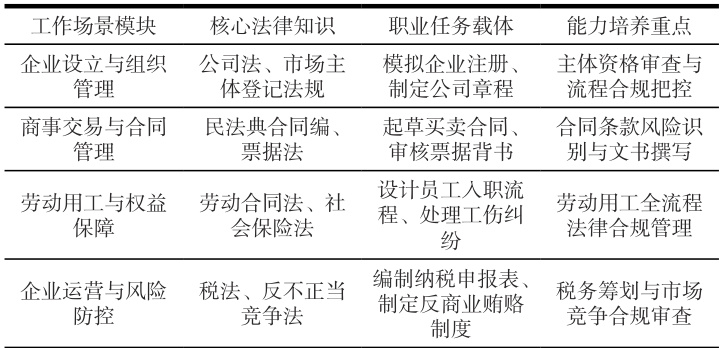

打破“法律部门”界限,以“职业活动流程”为主线,将教学内容整合为四大场景化模块(见表 1)

每个模块下设具体工作任务,配套企业真实案例作为学习素材,让学生在解决实际问题中掌握法律应用逻辑。

(三)构建“课堂模拟—校企协同—实战赋能”三阶实践链

1. 课堂模拟,情境化任务驱动教学

引入“角色扮演 + 流程模拟”,如围绕“劳动纠纷调解”,学生分组扮演企业 HR、劳动者、仲裁员,依据真实案件模拟调解流程,教师重点纠正法律适用与沟通策略偏差。通过“沉浸式体验”,让学生理解法律规则在真实场景中的运作逻辑,强化“知法—用法”衔接。

2. 校企协同,双师共构实践教学

工学一体化教学以学生为中心、以市场需求为导向、以校企合作、产教融合、共同育人为培养方式 [2]。联合企业法务人员组建“双师团队”,开发“企业法务工作坊”。通过双师协同,将企业实战经验融入教学,弥补教师实践短板。

3. 实战赋能,真实项目嵌入课程

对接中小企业法律需求,开展“校园法务服务”实践项目。学生在教师指导下,为小微企业提供劳动合同修订、创业政策咨询等服务。通过真实项目实战,学生需综合运用多领域法律知识解决问题,既强化实践能力,又培育职业责任感。

(四)建立“过程 + 成果 + 素养”多元评价体系

在评价体系构建上,突破单一笔试考核,构建包含过程性评价( 40% )、成果性评价( 40% )、素养性评价( 20% )的三维度框架。同时,评价主体采用“教师 + 企业导师 + 学生互评”组合,如企业法务人员评分合同审核成果、同学间互评模拟仲裁中的法律论证能力,全面反映学生职业胜任力。

三、教学模式创新的实施保障

(一)深化校企合作,共建实践平台

与本地企业签订“工学一体化合作协议”,共建教学基地:企业提供真实工作任务、法务案例与跟岗岗位,选派法务人员担任实践导师;学校将企业需求纳入课程标准,为企业提供员工法律培训。通过“资源共享、责任共担”,实现教学内容与职场需求“零时差”对接。

(二)强化双师建设,提升教师能力

推动教师“下企业实践”常态化,要求教师每年不少于 1 个月在企业法务岗位挂职,参与合同管理、纠纷处理等工作,积累实战案例与操作经验。同时,引入企业法务专家担任兼职教师,开设“法务实务前沿”讲座,分享新业态下的法律风险(如直播带货中的广告合规问题),提升教学团队的“双师型”素养。

(三)开发数字资源,赋能混合学习

通过开发“工学一体化数字资源库”赋能混合学习,该资源库包含案例库、工具库与视频库:案例库收录本地企业真实法律纠纷案例并附处理流程、判决书;工具库提供合同模板、纳税申报表、法律风险自查清单等职业工具;视频库录制合同审核七步法、劳动仲裁庭审实录等企业法务工作流程演示视频。学生可通过移动端随时调取资源,支持课堂学习与课后自主实践,打破时空限制,有效提升学习的灵活性与针对性。

结语

未来,需进一步深化校企协同与数字化赋能,推动教学模式向智能化、实战化升级,让课程真正成为连接学校教育与职场需求的纽带,为职业教育高质量发展培育更多“懂法律、会应用、能创新”的复合型人才。

参考文献

[1] 杨 敏 . 高 职 院 校 工 学 一 体 化 课 程 建 设 探 讨 [J]. 汽 车 维 护 与 修理 .2025(08):59-61.

[2] 黄健生 . 如何实施工学一体化教学形成满足产业需求侧的人才培养体系[J]. 职业 .2018(33):53-55.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)