传统文化IP 与西方经典文学在通识教育中的融合路径

秦雪菲

重庆移通学院

引言

在全球化与文化多元化背景下,通识教育肩负培养跨文化素养人才的使命。本文中的 “传统文化 IP” 特指基于中华神话、历史开发的当代文化符号(如哪吒、孙悟空),“西方经典文学” 涵盖古希腊罗马至 20 世纪初的代表性作品。将两者融合于通识教育,既能通过哪吒 “打破天命” 的抗争精神与《哈姆雷特》“生存还是毁灭” 的哲学思辨形成文化对话,又能借助敦煌飞天 IP 与西方印象派绘画的数字艺术融合,构建跨媒介的文化认知框架。这种融合不仅是教学资源的整合,更是培养学生文化包容与创新思维的重要路径。

一、传统文化 IP 与西方经典文学融合的教育意义

(一)拓宽文化认知维度

传统文化 IP 与西方经典文学的融合,为学生呈现了多元文化的立体图景。以 “英雄形象” 为例,哪吒 “我命由我不由天” 的集体抗争精神,与《堂吉诃德》中个人理想主义的反叛形成鲜明对比。这种对比不仅体现在价值观层面 —— 前者蕴含着 “天人合一” 的哲学思想,后者展现文艺复兴时期的个体觉醒;更反映在叙事模式上,哪吒故事通过家族与社会的互动构建冲突,而堂吉诃德的冒险则聚焦于个人与现实的对抗。学生在分析这种差异时,能突破单一文化视角,理解不同文明对“英雄” 的定义根植于各自的历史语境 [1]。

(二)增强文化包容能力

基于班克斯的多元文化教育理论,文化融合教学可帮助学生在 “认知 — 情感 — 行为” 层面构建跨文化素养。以价值观对比为例,将哪吒所代表的集体主义与《红与黑》中于连的个人奋斗进行对照,能使学生理解:集体主义强调个人与社会的共生关系,如哪吒最终为陈塘关百姓牺牲自我;而个人主义侧重个体价值实现,于连通过个人努力打破阶级壁垒。这种差异并非优劣之分,而是不同社会结构下的文化选择。通过案例分析,学生能建立 “文化相对主义” 的认知,避免文化偏见。

(三)激发创新思维潜能

传统文化 IP 的现代演绎为跨文化创作提供了丰富素材。如敦煌壁画 IP 与西方印象派绘画的数字融合,通过 AI 技术将飞天形象与莫奈的光影技法结合,生成新的艺术作品。这种创作既需要理解敦煌壁画 “满壁风动” 的美学追求,又要掌握印象派对自然光线的捕捉技巧。学生在参与此类项目时,需将《洛神赋图》的线条韵律与德加的舞女动态进行形式转化,从而培养跨艺术形式的创新能力,实现传统文化元素的当代转译。

二、融合教学的现实困境

(一)课程体系的结构性割裂

当前通识教育课程存在显著的学科壁垒。某高校 2024 年通识课程统计显示,仅有 12% 的课程涉及中西文化对比内容,且无专门的融合课程。这种割裂源于学科归属的限制:传统文化内容多隶属于文史哲学院,西方文学归属于外语学院,跨学科合作机制尚未建立。以 “神话研究”课程为例,中文系侧重《山海经》的文献解读,外语系聚焦古希腊神话的文本分析,缺乏将精卫填海与普罗米修斯盗火进行比较的专题模块,导致学生难以形成文化对照的整体认知。

(二)教学方法的创新性不足

传统讲授法难以满足融合教学的需求。在分析《西游记》与《堂吉诃德》的反叛者形象时,若仅采用文本解读方式,学生难以体会孙悟空 “大闹天宫” 与堂吉诃德 “大战风车” 的文化隐喻差异。而现有教学中,角色扮演、跨媒介分析等互动形式应用较少,如很少通过 VR 技术重现 “三打白骨精” 与 “巨人奇遇” 的场景,无法让学生沉浸式感受中西方叙事的空间建构差异。这种单一的教学模式,限制了学生对文化细节的深入理解。

(三)师资队伍的跨学科短板

融合教学对教师提出了双重知识要求:既要精通传统文化 IP 的当代演绎,如《哪吒之魔童降世》的叙事创新;又要掌握西方经典文学的批评方法,如对《哈姆雷特》存在主义思想的阐释。但目前多数教师受学科背景限制,难以胜任跨文化教学。某调研显示,仅有 8% 的通识课教师接受过跨文化教学培训,在分析 “孙悟空三借芭蕉扇” 与《奥德赛》的归家主题时,常停留在表面类比,缺乏对 “东方奇幻” 与 “西方史诗”叙事结构的深层剖析[2]。

三、文化融合的实践路径

(一)构建多维课程体系

以 “英雄形象的文化编码” 为主题,设计模块化融合课程。基础模块对比哪吒与赫拉克勒斯的神话原型,分析两者在 “神 — 人” 关系处理上的差异:哪吒通过 “剔骨还父” 打破血缘束缚,赫拉克勒斯则以完成十二项功绩赎回神性。进阶模块引入《西游记》与《神曲》的旅程叙事,比较孙悟空的 “取经之路” 与但丁的 “地狱之旅” 在象征意义上的异同。同时,在艺术鉴赏课程中设置 “敦煌飞天与西方天使”的视觉比较单元,通过壁画与油画的构图、线条分析,展现中西方艺术对 “神性” 的不同表达。

(二)创新跨文化教学方法

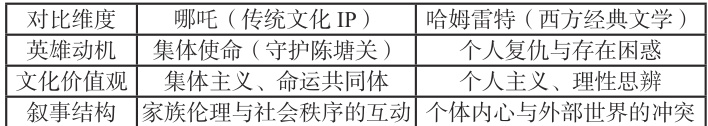

采用 “三维对比教学法”:在知识维度,用表格梳理中西方英雄的成长路径(如下表);在能力维度,通过 “文化翻译” 练习,让学生将《哪吒闹海》改写成西方奇幻小说片段;在情感维度,组织 “假如哪吒遇见浮士德” 的主题辩论,探讨不同文化对 “命运” 的认知差异。例如在分析 “反抗精神” 时,先呈现哪吒反抗天命、普罗米修斯反抗宙斯的文本片段,再引导学生从 “反抗对象 — 反抗方式 — 文化意涵”三个层面进行对比,最后通过小组合作制作思维导图,可视化两者的文化逻辑。

(三)深化实践教学体系

开展 “文化转译” 创作实践,结合课程模块布置跨媒介任务。如在 “神话与史诗” 单元后,要求学生以小组为单位,创作融合敦煌飞天元素与《浮士德》情节的数字绘本:用飞天的飘带构成浮士德的魔法阵,以壁画的矿物质色彩表现 “瓦尔普吉斯之夜” 的奇幻场景。同时组织“中西文化对话” 工作坊,邀请动漫创作者与文学研究者共同指导学生,将《三国演义》的 “空城计” 改编为西方悬疑剧,在保留诸葛亮智谋核心的同时,融入《麦克白》的心理描写手法。这种实践既检验课堂学习成果,又培养学生的文化创新能力。

结语

西方经典文学跟传统文化 IP 相融合,不只是对教学内容的扩充,更是培育文化复合型人才的关键途径,借助构建“课程—方法—实践”的闭合体系,能化解当下融合教学中的结构性困境,又可借助哪吒、敦煌等 IP 焕发出的现代活力,赋予西方经典文学当代阐释的活力。今后可对元宇宙技术在融合教学中的应用作进一步探索,如采用VR 构建“哪吒与堂吉诃德的虚拟互动对话场景”,让学生借沉浸式体验增进跨文化领悟,此种融合极大地拓展了通识教育的内涵,还为传统文化的创新发展以及世界文化的交流互鉴搭建了教育实践范例。

参考文献:

[1]周学喜 . 浅谈传统文化与文学教育教学的有效融合[J]. 科学咨询(教育科研),2020(11):98.

[2]朱君 . 文学教育教学中传统文化教育实施策略研究[J]. 散文百家(新文学教育活页),2020(9):146.

作者简介:秦雪菲(2001.12-)女,汉族,江西省九江市,硕士研究生,研究方向:高等教育。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)