大单元视域下的高中地理结构化作业设计探索

凌夏

溧阳市光华高级中学 江苏 常州 213300

引言

作业是课堂教学的眼神,也是检测学生课堂学习和学科核心素养的方式。在双减政策和新课程改革的推进下,作业减负提质越来越成为高中教育发展的必然方向。教师在兼顾地理学科核心素养培养和统筹大单元视域下地理作业结构化的情况下,就要对作业的优化和精致化进行科学合理的探索。教师要立足高中生的认知发展特点和身心发展规律,坚持学生主体地位,重视学科素养的科学发展。以结构化的作业来促进学生地理学科知识学习更加具有系统性和整体性,促进学生地理学科学习经验的良好积累,为学生的地理学科学习和落实核心素养打下坚实基础。

一、大单元视域下结构化作业设计原则

(一)作业目标明确具体

作业是检验课堂教学成果的重要方式,也是教学过程的重要环节。在进行作业目标设定时,教师要做到与育人目标、课程目标、教学目标高度的统一,才能发挥作业对学科知识教学的检验作用和促进作用。在大单元的背景下,教师在确定作业目标时应参照课程标准,通过分析教材理清单元知识框架和重点知识,结合学生的知识基础、能力水平、思维能力等多方面因素进行作业内容设计。大单元作业具有目标清晰、数量科学、结构明确等特点,在大单元的视域下进行结构化作业设计能够在细化知识点的同时加强知识点与学科知识整体之间的联系,并通过其诊断性的特点及时诊断学生在知识学习方面的不足,使得作业目标更加的具体明确,有助于完善学生知识架构,落实地理学科核心素养,为后期的地理知识综合学习打下良好基础。

(二)作业内容统筹兼顾

传统的作业形式一般以单纯的复习知识和机械性重复刷题为主要形式,缺乏对所学知识的深层次探究,作业内容缺乏科学性和合理性。而以大单元视域下的结构化作业设计具备很强的知识实践性和学科综合性,对于培养学生的思维能力有很强的帮助。针对地理学科的特殊性,教师在进行作业设计时要注意内容的统筹兼顾,要兼顾作业内容对学科知识点的体现,注重作业难度要呈递进式,由浅入深的进行作业布局。同时,在结构化的作业设计下,作业内容不只要包含新课程的知识重难点,还要注意结合曾经学过的知识,做到科学筹划,兼顾各方面。随着素质教育的全面实施,双减政策的落实,教师在作业内容的布置上要进行仔细斟酌,既不能因为减轻作业负担而减少学生对知识点的巩固和锻炼,也不能在减量的同时对作业减质。因此,教师要通过设计科学的作业形式锻炼学生的判断能力、学科知识应用能力、创新能力等,同时利用地理学科的科学性和知识内容的广泛性培养学生的科学严谨的治学态度和对国家的热爱,进而落实地理学科的核心素养,促进学生的全面发展。

(三)作业形式灵活多变

兴趣是最好的老师,如何吸引学生的学习兴趣,提高学生的学习动力是教师在作业设计时应该考虑的重要因素。大单元下的结构化作业设计应以学生的认知水平和学习能力为出发点,以落实学生的地理学科核心素养为核心,设计具有趣味性和科学性作业形式。传统的地理学科作业形式较为单一,多数情况下为背诵作业和书面作业,不仅缺乏对学生知识实际运用能力的培养,还无法落实学生地理学科的核心素养,不利于学生的全面发展。大单元的结构化作业设计符合新课标的要求,适合学生的身心发展规律和认知特点,通过灵活多变的作业形式能够促进学生的思维能力全方面延伸,培养学生的知识实践能力,进而落实地理学科核心素养。

同时,教师要注重作业评价对学生核心素养培养的重要性,传统的评价方式更多的是关注学生的作业结果和考试成绩,忽略了学生在学习过程中出现的问题和困难,导致作业丧失了应有的效果。对此,教师要丰富作业评价的形式,坚持学生主体地位,采取多方面的综合性评价、鼓励评价、因材施教的针对性评价等多种评价方式,加强与学生的沟通,及时了解学生的学习动向,实现教书育人的教育目的。

(四)重视地理预习作业

课前预习是教学过程的重要环节,通过让学生提前熟悉课堂教学内容,根据自身学习情况和认知能力判断知识的重难点,并根据自己的疑问有侧重点的进行课堂学习,提高学生的课堂学习效率。传统的地理学科预习作业基本停留在口头布置上,缺乏基于学生学习情况进行针对性的预习引导,导致学生要么预习没有效果,要么根本不预习,无法发挥课前预习作业的真正作用。

以新课标为指导,以大单元为背景进行结构化预习作业设计,教师必须转变预习作业的布置观念。首先,教师要引导学生明确预习作业的学习目标和重点知识内容,将预习作业落实到实际,端正学生的预习学习态度,让学生通过完成地理预习作业明确新课程的知识重点和知识难点,激发学生的学习兴趣和探索兴趣。同时,学生也可以发挥自己的主观能动性,对知识难点进行自主探究和学习,锻炼学生的自主学习能力。其次,教师可以根据学生情况,通过设计问题作为预习引导,增加学生对课程新知识重难点的注意,让学生在具体的地理预习问题解决中完成预习任务,培养学生的良好课前预习习惯,落实学生地理学科核心素养。

二、大单元视域下结构化作业设计策略

(一)把握整体内容,构建知识体系

高中阶段的地理根据学段的不同有着不同的教学目标:自然地理、人文地理、区域地理及选修的旅游地理、环境保护等多个领域的教学。虽然以年段对不同的地理知识主题和内容进行了划分,但知识之间存在着紧密的逻辑联系,并贯穿整个高中地理的学习。对此,教师在进行作业设计时,应明确地理学科核心素养的整体性、一致性和阶段性,并以发展学生地理学科核心素养为作业设计的核心,将作业中体现的知识置于地理整体知识体系当中,在地理知识整体框架中将课堂学习内容通过作业练习的方式使学生的知识结构化,构建完整的知识体系,避免知识的独立、零散,导致学生的知识整体架构分崩离析。

以人教版地理教材必修一第四章第一节《常见地貌类型》中喀斯特地貌的作业设计为例,教师在作业设计时应考虑到学生的学习目标:1. 能够通过欣赏地貌图片,感受自然地理之美,并识别喀斯特地貌,能够简单说明该地貌对人类的影响。2. 了解喀斯特地貌的分布范围并在地图中判断该地形。3. 能够运用基础知识,说明喀斯特地貌的形成和变化过程。教师在作业设计时要结合以上三点,通过地理知识的整体性构建学生完整的知识体系。

练习一:热喀斯特指多年冻土区受到热熔蚀产生类似喀斯特地貌形态的热熔地貌。由地下冰融化而产生,又称热喀斯特地貌,分为热熔沉陷地貌和热熔滑塌地貌两种。

1. 下列区域能够常见到热喀斯特地貌的是( )

A 云贵高原 C. 巴尔干半岛喀斯特高原B. 巴西高原 D. 俄罗斯西西伯利亚平原

2. 我国大兴安岭北部发生热喀斯特的时间和形式一般是( )

A. 秋末冬初—热熔沉陷 B. 秋末冬初—热熔滑塌

C. 夏季—热熔沉陷 D. 夏季—热熔滑塌(二)聚焦概念核心,建立知识联系

概念是地理学科最基础、最本质、最直接的知识点,是构成地理知识结构的最基本元素。虽然高中地理的学习内容根据编排来看是以不同的知识特征进行整合的,形式上分离却有着知识本质上统一的特征,都是以概念为核心的知识扩展。教师在作业布置时要聚焦以概念为核心,将作业中体现的知识内容与地理知识大框架进行有机结合,突显出学习内容的结构化特征,以作业为纽带构建起课堂知识与学科整体之间的桥梁。同时在设计作业时,教师既要关注学习主题的概念,更要关注其概念的核心内涵,促进学生精准地把握知识并完善知识的整体架构,构建知识与知识之间的联系,落实地理学科核心素养。

以人教版地理教材必修一第四章第一节《常见地貌类型》中河流地貌的作业设计为例,教师在作业设计时应以概念为作业核心,通过锻炼学生对流水地貌的判断加强学生对概念的理解。同时将自然地理与人文地理、区域地理等知识相结合,建立知识之间的联系。学生应通过分析地貌与滑坡、泥石流等自然灾害的关联,理解人与自然和谐发展的重要性,并掌握基本的治理方法,提高逃生能力。

练习一:泥石流作为自然灾害的一种,以其突然性和破坏性著称。泥石流不仅会冲毁房屋、道路和桥梁,其携带的大量泥沙和石块会阻塞河道,影响交通和农业的正常运行,破坏生态环境的同时也会对人类造成巨大的财产损失。每年因泥石流造成的人员伤亡不计其数,被人们深恶痛绝。

1. 简述泥石流灾害发生的基本条件。

2. 列举出泥石流灾害发生前可能出现的预兆。

3. 若在野外遇到泥石流灾害,应如何做到防范和自救?

(三)迁移方法经验,完善认知结构

地理的学科知识具有整体性和互通性,在学习地理知识时经常会出现一通百通的情况。学生在学习知识的过程中,通过将旧知识的理解迁移到新知识的学习上,使认知结构不断地更新和完善。因此迁移作为学生主要地理解新知识的方式,不仅能够推动学生原有经验的内化,还能够与新知识结合产生新的经验,形成新旧知识之间的知识关联,完善知识结构,形成科学高效的知识迁移,让学生从学会知识转变成学会学习,不断完善、充实、丰富自身的认知,落实地理学科核心素养。

例如,以人教版地理教材必修一第四章第一节《常见地貌类型》的作业设计为例,教师在进行单元知识总结作业设计时,应注意在作业中体现单元知识内容,并将知识点综合到一起进行作业设计。

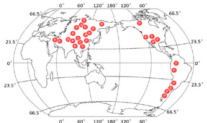

练习一:下图为世界泥石流多发地分布示意图。请在阅读图片后完成下列问题。

1. 描述泥石流的分布特点

2. 泥石流分布最集中的大洲是 ,并分析该大洲泥石流多发的原因。

3. 野外遇到泥石流,应如何自救和互救?

(四)兼顾学生差异,设计分层作业

《普通高中地理新课标》倡导教师在作业设计时应满足学生个性化的学习需求,进行分层作业设计。教师在教育教学过程中要坚持学生主体地位,根据学生的认知水平、地理学科知识基础、学生学习需求和最近发展区设计分层作业,实现因材施教的教育理念。分层作业可以根据学生不同的学习水平和需求,根据学生的知识水平,针对学生认知特点设计科学的作业任务。首先,分层作业设计不仅能够提升学生的认知水平,发展学生的最近发展区,实现知识的有意义建构,提升学生的学习效果。其次,分层作业可以让学生有题可做,有知识可学。学生通过完成能力范围之内的作业任务,获得成就感,以此激发学生的学习兴趣,落实学生地理学科核心素养的形成。为减轻学生的学业负担,贯彻因材施教的教育理念,分层作业的设计能够满足学生差异化发展需求,符合新课标的要求。

例如,在进行分层作业设计时,教师可以以学生地理核心素养水平为标准进行层次划分,即 A 层学生为一等水平,能够掌握并熟练运用地理知识,并能够将地理知识应用到实际当中。B层学生为二等水平,对地理知识的掌握和运用水平较弱,能够辨别常见的地貌类型和地理特征。C 层学生为三等水平,能通过观察题干获取简单的信息,只能完成基础题型。以此为层次进行作业设计。

A 层作业(ABC 层必做)

以下是青海湖流域图,阅读图片回答以下问题。

1. 青海湖参与的水循环类型是

2. 运用水循环相关知识,分析青海湖湖水含盐度高的原因。

3. 运用水循环知识,解释水资源可以永续利用却不是取之不尽,用之不竭的。B 层作业(BC 层必做,A 层选做):

雨季的海南城市道路会出现积水现象。

1. 海南雨天城市道路积水通过哪种方式参与更大范围的水循环( )

A. 蒸发至空中 B. 流入附近河流湖泊

C. 留在地面形成水坑 D. 被植物吸收

2. 海南城市道路排水系统主要起到什么作用(

A. 防止雨水进入地下 B. 引导雨水合理排放

C. 加快雨水流向大海 D. 增加路面湿滑程

C 层作业(C 层必做,AB 层选做)

1. 绘制陆地内循环、海陆间循环、海上内循环的水循环示意图。

2. 简述三种循环类型的特点和典例。

(五)完善作业评价,坚持鼓励教育

地理学科的作业设计、批改和评价不是一项机械性的劳动,而是教师检验学生学习情况、促进学生知识理解、构建学生知识框架、培养学生核心素养的重要形式之一,需要教师尊重学生主体地位,本着为学生负责的态度为学生的发展展开的重要教学工作。对此,教师应注重完善作业评价机制,让学生通过作业评价的形式了解自身知识学习的不足,从而进行更好地改进。

在保证传统评价方式,即书面评价、口头评价等评价模式的前提下,结合学生实际情况和新课标要求,对传统评价方式进行创新和完善,以保证评价的科学性和合理性,确保能对学生有良好的引导作用和积极影响。同时,教师应注重鼓励性评价与批评性评价相结合。教师应在掌握学生身心发展特点的情况下,通过对学生的作业情况进行表扬与肯定,使学生获得认同,激发自我效能感,从而提高学生的学习积极性和兴趣,在进行鼓励的评价后,教师要合理指出学生在作业中出现的问题,学生在收到鼓励和肯定后会积极主动地接纳教师的批评,并主动进行改正和新的学习。鼓励评价和批评评价相融合,相辅相成,更具有操作性和灵活性,会收到更好的教学效果。

结束语

立足于大单元视野,以结构化为导向进行作业设计可以帮助学生感知地理知识之间的联系,更好地构建地理知识框架,使学生能够科学有效地掌握地理知识的重难点。在作业设计时,教师应结合学生真实学习情况,站在学生的角度了解学生对地理作业的需求,分析学生的需要和教师提供之间的供需关系,设计出符合学生学习情况,对学生地理学科发展有作用、科学的作业。同时,大单元视域下的结构化作业设计在实

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)