多模式镇痛在术后疼痛管理中的临床应用与疗效分析

陈更

武汉市普仁医院 湖北武汉 430000

引言

术后疼痛是外科手术后患者常见且严重的临床问题,若控制不当,不仅影响患者舒适度,还可能延缓康复进程,增加并发症风险[1]。传统单一镇痛方法存在镇痛效果有限和阿片类药物依赖等问题,促使多模式镇痛逐渐成为术后疼痛管理的新趋势[2]。多模式镇痛通过联合多种镇痛药物和技术,从不同机制多通路协同作用,实现更有效和安全的镇痛效果[3]。本文将围绕多模式镇痛的理论基础、临床应用及疗效展开分析,旨在为术后疼痛管理提供科学依据和临床指导。

一、多模式镇痛的理论基础与机制分析

多模式镇痛是基于多通路、多靶点镇痛理论,通过联合应用不同作用机制的镇痛药物和镇痛方法,从多个环节干预疼痛传导过程,以达到协同镇痛、降低药物用量和减少副作用的目的。术后疼痛的产生涉及炎症反应、外周和中枢神经敏化等复杂机制,单一药物往往难以全面控制疼痛,而多模式镇痛通过联合使用非甾体抗炎药(NSAIDs)、局部麻醉药、阿片类药物、NMDA 受体拮抗剂等,分别作用于炎症源头、外周神经、脊髓和大脑等不同部位,有效阻断疼痛信号的产生和传递,降低术后疼痛感受强度。

二、多模式镇痛的临床应用现状

多模式镇痛已在临床术后疼痛管理中得到广泛应用,尤其在普外科、骨科、妇科等手术中显示出良好的镇痛效果与安全性。常见的应用模式包括非甾体抗炎药、阿片类药物、局部麻醉药、神经阻滞技术、镇痛泵以及物理干预手段的联合应用,通过多途径、多靶点协同控制术后疼痛反应。根据不同手术类型、患者年龄、基础疾病状况,临床医生会有针对性地调整药物种类和剂量,力求在镇痛充分的前提下减少药物副作用,尤其是有效降低阿片类药物使用量,减少恶心、呕吐、便秘等阿片相关并发症。

在实际应用过程中,多模式镇痛展现出良好的患者依从性和快速康复效果。对于老年患者、儿童患者以及合并慢性基础疾病的特殊群体,个体化的多模式镇痛方案可有效降低镇痛风险,减少术后并发症的发生。同时,随着超声引导下神经阻滞技术的发展,区域阻滞已成为多模式镇痛的重要组成部分。

三、多模式镇痛临床疗效分析

(一)疼痛控制效果比较

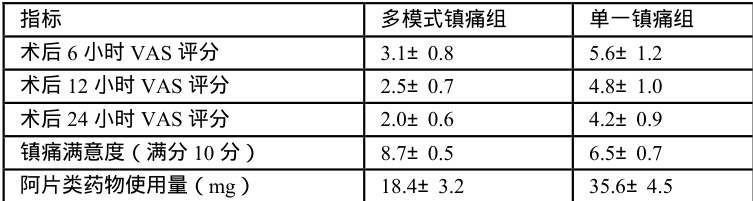

多模式镇痛在术后疼痛控制中的优势已经在大量临床研究中得到验证。相比单一镇痛模式,多模式镇痛能够更有效地降低患者的疼痛评分,显著提升术后镇痛效果。采用多模式镇痛的患者通常在术后6 小时、12 小时及24 小时的疼痛视觉模拟评分(VAS)均明显低于单一阿片类药物镇痛组,且镇痛效果更加持久。通过多种药物和镇痛方式的协同作用,不仅及时阻断了疼痛信号的传递,还有效延缓了疼痛高峰的出现时间,使患者在术后早期即可获得更为舒适的镇痛体验。

临床数据显示,多模式镇痛组患者在镇痛满意度、活动时疼痛评分以及静息时疼痛评分方面均优于对照组,同时阿片类药物的总使用量明显减少,降低了恶心、呕吐、便秘等不良反应发生率。通过系统对比,可以看出多模式镇痛在提高镇痛质量的同时,也有效减少了药物相关副作用,提高了患者的术后康复效率。

表1.某腹部手术患者疼痛评分与镇痛满意度对比

(二)对患者恢复的影响

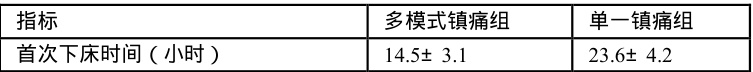

多模式镇痛不仅在术后疼痛控制中展现出明显优势,同时对患者术后康复过程具有积极促进作用。通过有效的疼痛管理,患者能够在更短时间内下床活动,减少因疼痛导致的活动受限,显著降低深静脉血栓、肺部感染等术后并发症的发生风险。多模式镇痛通过降低阿片类药物使用,减少了胃肠道抑制,术后胃肠功能恢复时间提前,有助于患者早期进食和整体康复进程的加快。临床观察表明,多模式镇痛有助于缩短住院时间,提高术后生活质量。

相关数据对比显示,多模式镇痛组患者的首次下床时间、胃肠功能恢复时间以及住院天数均明显优于单一镇痛组。由于疼痛控制得当,患者术后活动依从性更高,术后整体康复节奏加快。此外,多模式镇痛显著降低了术后恶心、呕吐、便秘等阿片相关不良反应的发生率,有助于患者术后更快恢复到正常生活状态。

表2.两组患者术后恢复关键指标比较情况。

(三)阿片类药物使用量分析

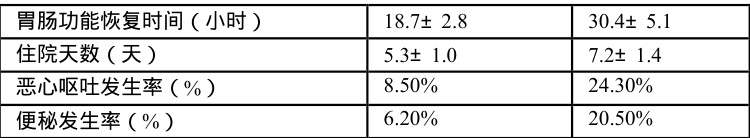

多模式镇痛在有效控制术后疼痛的同时,显著减少了阿片类药物的使用量,降低了患者对阿片类镇痛药物的依赖。传统单一镇痛模式往往需要较高剂量的阿片类药物维持镇痛效果,但这会增加术后恶心、呕吐、便秘、嗜睡及成瘾等不良反应的风险。多模式镇痛通过联合应用非甾体抗炎药、局部麻醉药、神经阻滞、镇痛泵等多种镇痛手段,有效分担阿片类药物的镇痛压力,从而显著减少阿片的总使用剂量,并改善患者的术后舒适度与恢复体验。

临床数据显示,多模式镇痛组患者术后阿片类药物的总用量、每日平均用量均明显低于单一镇痛组,同时阿片相关不良反应的发生率也明显减少。阿片类药物使用的减少不仅降低了胃肠道副作用的发生,还显著改善了患者术后清醒状态,有助于早期功能锻炼和康复进程。

表3.两组患者阿片类药物使用量及相关不良反应发生率对比

四、典型病例及数据分析

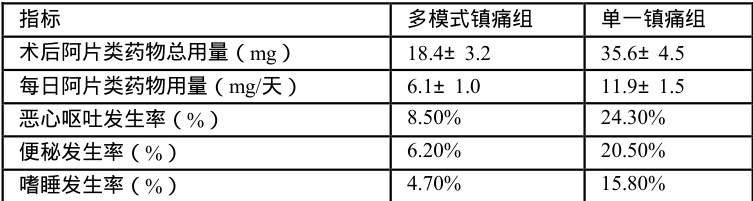

某院收治一例 55 岁女性患者,因胆囊结石行腹腔镜胆囊切除术,术后采用多模式镇痛管理,联合应用硬膜外镇痛、静脉镇痛泵、非甾体抗炎药和术中局部神经阻滞。患者术后 6 小时疼痛视觉模拟评分(VAS)为 2 分,12 小时为 1.8分,24 小时降至 1.5 分,疼痛控制良好,首次下床时间为术后14 小时,胃肠功能恢复时间为术后 17 小时,住院天数共 5 天。同期对比单一镇痛组患者,术后VAS 评分整体较高,首次下床时间、胃肠功能恢复时间及住院时间均明显延后,且恶心、呕吐、便秘等不良反应发生率较高。本病例显示,多模式镇痛不仅能有效缓解术后疼痛,还能显著促进患者康复,提高术后舒适度与满意度,具有良好的临床应用价值。

表4.两组患者相关指标对比数据

五、结论

本文通过多模式镇痛在术后疼痛管理中的临床应用与疗效分析发现,该方法能够显著降低患者术后疼痛评分,减少阿片类药物使用量,降低药物相关不良反应发生率,同时促进患者早期下床活动与胃肠功能恢复,缩短住院时间。多模式镇痛以其安全、有效、依从性高的优势,已成为当前术后疼痛管理的重要发展方向,具有良好的临床推广价值。

参考文献

[1] 陈敏,戴洪山,江志伟,等.多模式镇痛方案在腹腔镜袖状胃切除术后疼痛管理中的应用[J].中国药房, 2024, 35(21):2658-2662.

[2] 汪卓剑,张岚.基于 CiteSpace 的 ICU 患者疼痛管理研究可视化分析[J].中华疼痛学杂志, 2024, 20(06):905-912.

[3] 钟雨,杨萍,叶珊珊,等.多模式镇痛智能管理在带状疱疹治疗中的临床研究[J].当代医学, 2024, 30(25):1-5.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)