信息化工具在档案分类整理中的效能提升策略

赵尚贇

上海晔舟企业管理咨询有限公司 上海市 200135

1 引言

信息化工具推动档案管理模式变革,结合人工智能和自然语言处理技术,智能分类系统实现自动归类和标签标注且提高分类精度和整理效率。机器人流程自动化(Robotic ProcessAutomation,RPA)技术与光学字符识别(Optical Character Recognition,OCR)识别技术结合可以自动执行档案录入和归档等操作。数字档案馆系统构建电子化存储平台,提升档案的安全性和共享能力。档案管理模式的转型推动了档案数据价值的深度挖掘,促进了档案资源高效利用,为政府及企事业单位的信息管理体系提供了技术支撑和制度保障。

2 档案分类整理的传统模式与存在问题

2.1 传统档案分类整理流程

传统分类整理方式依赖档案管理人员的经验和规则进行归档和检索。政府机构和企事业单位一般依据归档范围和保管期限将档案划分为永久、长期和短期保存类别。分类依据档案的来源、主题和时间顺序等标准由专人手动编目和索引,生成纸质或电子目录辅助后续查阅。档案装订和存放采用实体文件柜或密集架存储。档案编目以文件级或卷宗级单位进行标注。索引方式依靠人工设定关键词,难以实现深层次内容检索。档案的数字化处理主要集中在文件扫描,采用固定格式和分辨率形成 PDF 或 JPEG 文件。归档后档案管理人员需定期复查归档质量保证档案存放符合安全规范。文书档案编制具体分类方法和整理流程因机构管理方式不同存在差异,分类依据和整理标准缺乏统一规范。档案整理过程涉及大量手工操作,数据更新滞后。数据存储以物理载体为主,电子档案缺乏结构化数据支持,信息查询和分析能力受限。

2.2 传统模式的主要问题

面对档案数量增长和管理需求升级,传统模式存在分类标准不统一、整理效率低和安全性不足等问题。档案收集依赖各部门主动提交,部分档案因提交不及时或格式不符合要求导致整理环节出现缺失或重复归档。部分实物档案缺乏电子化记录,难以实现一体化管理。档案分类方法依赖人工判断,受管理人员经验影响较大,导致同类档案在不同批次整理中分类不一致。档案编号规则因单位不同存在差异,跨部门档案整合困难,信息共享受限。档案编目工作量大,依赖纸质登记和手工录入系统,整理质量受人工作业影响较大。因为整理不规范,部分档案的归档信息存在不完整的问题,查阅档案的时候需要额外翻阅多个文件,这样会影响检索效率。档案数字化没有建立结构化数据索引,智能检索和自动化分析需求难以满足。人工设定的目录和索引关键词是检索方式的基础,查找特定的内容时,人们需要依赖文件名和分类编号等外部信息,全文检索无法实现。依赖物理存储介质的是档案存储安全性,纸质档案容易受到环境因素影响,电子档案的备份方式有限,部分单位的存储用的是本地服务器,缺乏统一权限控制和访问日志,有比较高的档案数据篡改和泄露风险。档案的借阅和流转过程中,借阅记录主要依靠的是手工登记,借阅信息更新不及时。档案管理流程难以满足政府和企业的信息化需求。信息化工具可以有效的优化档案管理模式,可以促进档案管理朝着智能化和数字化方向的发展。

3 信息化工具在档案分类整理中的应用

3.1 档案信息化工具概述

智能分类系统结合自然语言处理和机器学习算法来自动归类。优化档案归档流程中,自动整理工具可以用 RPA 技术来扫描档案、提取元数据和建立索引。借助 OCR 和语义分析技术,人们可以在全文检索系统做到关键词搜索和语境匹配,信息检索变得更加的精准和方便。集成云计算、区块链加密和权限管理功能的数字文档管理平台,可以提高档案整理的安全性和文档存储跟踪。区块链技术为存档数据提供时间戳和哈希加密[1]。这可以防止更改档案的内容,提高存档数据的完整性和可靠性。用户识别和授权是任何授权管理系统的基础。两种方法都可以对用户访问提供不同级别的控制并降低数据泄露的风险。

3.2 信息化工具对档案分类的优化

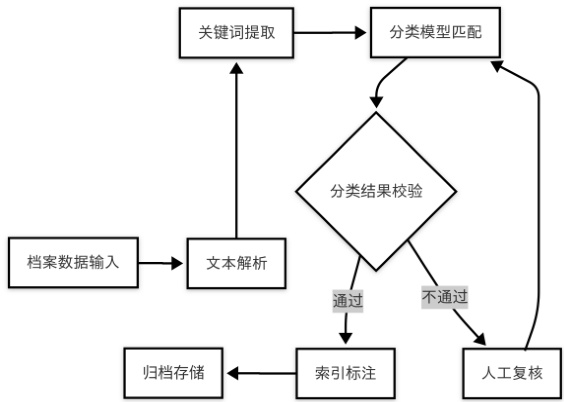

档案分类涉及文件类型识别、内容解析、类别归纳和索引标注等多个环节,智能分类系统借助大数据分析和人工智能技术实现自动分类,提高分类精准度和一致性。档案智能分类流程图如图1:

图1:档案智能分类流程图

文本解析模块对档案内容进行分词处理,提取核心信息,结合关键词匹配、语义分析和规则判断后自动归类至相应类别。分类模型结合预训练模型和监督学习算法识别档案类别,提高分类准确度。分类结果校验模块结合历史数据和规则约束,判断分类结果是否符合标准,保证分类一致性。智能分类系统减少人工干预,提高分类效率。分类索引基于元数据结构化存储,建立层级目录和标签体系支持多维度分类查询[2]。文书档案按照公文类别、年份和发文单位等分类,会计档案依据财务科目和时间区间等分类,实物档案结合物品编号和存放地点等信息进行归档。分类标准统一后档案数据于跨部门协同管理。

3.3 信息化工具对档案整理的优化

结合OCR 知识、RPA 技术和智能工作流的自动分类工具可以提高分类效率和数据质量。其将扫描的文档转换为文本以减少手动工作量。借助结合文本处理模块和自然语言处理算法,可以自动生成目录索引并扩展数据可搜索性。自动化归档系统按照分类标准建立标准化档案,支持分级归档和批量处理[3]。质量控制模块将规则验证与样本比对相结合,保证分类结果符合规范。智能装订系统融入条形码识别技术后可以自动匹配文件页码。数字档案部对已完成的档案数据进行分类、存储和整理,以提高文档使用的效率。智能档案管理流程提高了效率并减少了人为错误。

4 信息化工具在档案分类整理中的效能提升策略

4.1 档案分类标准化建设

档案分类体系对归档精确度、检索速度以及数据协同效能有直接的影响。构建会计和声像等多种档案的归档平台时,浦东新区 A 镇人民政府基于国家标准与自身需求设计了具备动态修正功能的分类模板,减少了依赖个人经验导致的错分。该标准化框架明确了各门类档案的属性范围,可以随检索需求升级标签体系,实现更高效的信息整合。智能分类系统需要依据标准化分类体系来构建分类模型。标准化分类体系优化后,智能分类算法可以基于统一规则自动归类来提高分类准确性。分类标准化体系支撑跨部门数据共享,保证不同单位之间档案归档方式统一。

4.2 基于大数据与AI 的智能分类系统

依赖大数据分析与人工智能技术,智能分类系统可以实现对档案内容的自动解析、语义理解和智能归类。分类模型结合监督学习和无监督学习方法,在训练过程中构建分类特征向量,优化分类准确度。自然语言处理算法分析档案文本的语义,结合词向量模型来提高档案分类的自动化水平。分类系统是用多层神经网络进行训练的,这样可以提升分类结果的稳定性和泛化能力[4]。文本解析模块可以提高复杂文本的理解能力,避免因关键词匹配不足导致分类错误。分类策略结合层次聚类和规则分类方法保证合理的归档结构,减少交叉分类和重复归档问题。档案管理后,智能分类系统就可以发挥作用了,这样可以明显提升分类准确率,减少人工操作需求。全文检索和知识图谱技术结合,分类系统可以提升档案关联性分析能力,实现跨类别档案的数据整合和联动查询。智能分类系统优化后支持动态调整分类策略,提高了适应性和准确性。

4.3 档案整理自动化与流程优化

档案整理涉及文件筛选和装订归档等多个环节。用于自动提取文书档案内容的是OCR 技术,它的应用可以减少人工录入误差。档案整理流程优化涉及整理标准制定、自动化工具集成和流程节点优化等多个方面。文件筛选模块与内容识别技术的结合,可以自动判断归档文件是否符合标准[5]。信息录入模块与模板匹配和智能填充技术的结合,可以自动补全关键信息。基于分类标准,目录编制模块自动生成目录索引,档案目录的可扩展性得到提高。装订归档环节采用智能条码识别系统的是装订归档环节,可以使档案存放的更准确,档案调阅效率也得到提高。自动化整理系统联动了智能分类系统,档案管理闭环得到形成,档案从分类、整理到存储的全流程智能化管理得到实现。

5 结语

对档案分类整理的智能化、自动化和安全性有提升的是信息化工具。结合自然语言处理和大数据分析,智能分类系统减少了人为干预导致的分类偏差。自动化整理工具借助优化档案筛选、信息录入和编目索引等环节,可以提升整理效率。数字档案馆系统集成多格式数据存储、全文检索和权限管理功能,增强档案的存储安全性和信息可追溯性。推动档案资源高效利用的是信息化技术,其也保证了档案信息的长期价值和稳定性,推动了档案管理发展的更智能和安全。

参考文献

[1]刘艳.人工智能在档案管理中的应用与对策研究[J].商业经济,2025,(04):91-94.

[2]钟晓雍.信息化背景下医保档案管理的融合与创新[J].四川劳动保障,2025,(05):18-19.

[3]黄靖.大数据时代高新产业发展区档案管理对策[J].四川劳动保障,2025,(05):40-41.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)