优化山地风机微观选址有效提升项目盈利水平

周平

国投贵州新能源有限公司 贵州省贵阳市观山湖区 550081

一、引言

1.1 研究背景与意义

随着全球能源结构加速向清洁化转型,中国“双碳”目标的推进促使风电开发重心向西南山地、高海拔等复杂地形区域转移。然而,山地风电项目面临多重挑战:

政策层面:2019 年新能源补贴全面退出(发改能源〔2019〕19 号),项目内部收益率对发电量的敏感度提升至 6.8% ,要求选址必须精准匹配资源与收益。

生态层面:国家林草局新规(林资发〔2019〕26 号)划定11 类禁止建设区域,导致适建区域缩减37%以上,生态红线约束趋严。

技术层面:高海拔山脊的复杂地形使湍流强度增加 22%-35% ,传统选址方法的年均发电量预测误差率超过15% ,亟需技术创新突破。

在此背景下,山地风电微观选址的科学性与经济性成为行业共性难题。贵州册亨风电项目作为典型案例,其优化路径对同类复杂地形项目具有重要借鉴意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究进展

国外针对复杂地形选址已形成较为成熟的技术体系:

美国国家可再生能源实验室(NREL)提出基于计算流体力学(CFD)的风场模拟技术,通过大涡模拟(LES)捕捉地形对气流的影响,误差率控制在5%以内。这种高精度的模拟技术能够有效应对复杂地形带来的气流变化问题,为机位布局提供更准确的依据。

欧洲学者通过多目标优化算法(如NSGA-Ⅱ)实现机位布局与生态保护的平衡,强调全生命周期成本(LCC)评估的重要性。该算法考虑了多个目标的优化,不仅关注发电量的最大化,还兼顾生态影响和成本控制,实现了项目的可持续发展。

丹麦维斯塔斯等企业建立“无人机勘测-数值仿真-动态校验”一体化流程,无人机技术的应用大大提高了勘查效率,结合数值仿真和动态校验,确保了选址方案的科学性和可行性,同时将选址周期缩短30%以上。

1.2.2 国内研究现状

国内山地风电选址研究起步较晚,主要集中在:

传统方法:基于测风塔数据的经验性布局,对复杂地形适应性不足。在地形复杂的山地地区,测风塔数据可能无法准确反映各机位的实际风资源情况,导致选址方案存在较大误差。

技术探索:部分项目引入 CFD 仿真,但多停留在单一场景模拟,缺乏多主体协同机制。CFD 仿真技术在国内的应用还不够成熟,尤其是在多主体协同方面,各参与方之间的数据共享和合作不够紧密,影响了选址方案的优化效果。

政策衔接:生态红线与项目开发的冲突解决机制尚未完善,导致选址反复调整。由于缺乏有效的政策衔接机制,项目在选址过程中可能会遇到生态红线调整、矿产探矿权等问题,需要不断调整选址方案,增加了项目的时间和经济成本。

1.2.3 研究空白

现有研究缺乏对“政策刚性约束-技术柔性适配-经济动态平衡”的系统性分析,尤其在多主体协同机制与全流程精细化管理方面存在不足。

二、选址约束条件分析

2.1 政策刚性约束强化

2.1.1 空间管制体系

国家能源局与林草局构建的“三重空间管制体系”对选址形成硬性约束:

生态保护红线:禁止在自然保护区(占项目初选区域 23% )、国家公益林区(41%)布局机位,导致可研阶段18 个优质机位 (12.7% )被迫放弃。这不仅增加了选址的难度,还可能影响项目的发电量和收益。

基本农田与矿产资源:探矿权压覆区禁止开发,需通过ArcGIS 进行多图层叠合分析,排除合规风险。通过地理信息系统(ArcGIS)的多图层叠合分析,可以准确识别出基本农田和矿产资源分布区域,避免在这些区域布局机位,确保项目的合规性。

2.1.2 电力消纳约束

当地电网调峰能力仅为装机容量的 35% ,要求机位布局需满足:一是集电线路最短化,降低输电损耗;二是送出功率均衡化,避免局部过载。通过优化机位布局,缩短集电线路总长,降低了输电损耗,同时确保了送

出功率的均衡性,提高了电网的稳定性和项目的经济性。

2.2 资源禀赋退化与竞争激

2.2.1 风资源衰减

项目区平均风速较 2019 年测风数据下降 0.8-1.2m/s ,Ⅲ类风区占比从 45%降至28%,需通过高精度建模修正数据偏差。风资源的衰减使得项目的发电量预期降低,因此需要采用高精度的建模技术,如 CFD 仿真,对风资源数据进行修正,以更准确地评估各机位的发电量。

2.2.2 区域竞争加剧

同期 4 家央企在半径 20km 范围内同步开发,导致 27 处山脊优质点位出现机位重叠,竞争强度指数达 1.8(国际警戒线 1.5),需通过协调机制争取排他性开发权。激烈的区域竞争使得优质点位的争夺更加激烈,项目需要通过与政府和其他企业的协调,争取排他性开发权,确保项目的顺利进行。

2.3 地形地貌复杂性加剧

2.3.1 地形特征

项目所处区域平均海拔1350m,相对高差超500m,70°以上陡坡占比41%,传统地面勘查效率仅1.2 机位/日,且植被遮挡导致测风塔数据误差超 20% ,需依赖无人机与遥感技术。

2.3.2 生态影响

册亨县森林覆盖率 73.2% ,机位建设可能引发水土流失,需在选址中量化生态影响指标,如土方开挖量、植被破坏面积等。在选址过程中,通过量化生态影响指标,选择对生态环境影响较小的机位布局方案,实现项目开发与生态保护的双赢。

三、多维度协同优化方法体系

3.1 组织机制创新:三维协同工作网络

3.1.1 政策协同组

职能:与地方政府及相关职能部门成立协调专班,动态跟踪生态红线调整、矿产探矿权注销等政策变化。在册亨项目推进中,政策协同组积极与地方政府沟通,及时了解政策动态,为项目的合规性提供了保障。

:成功争取2 处缓冲区调整,新增可用面积 1.2km2 ,挽救3 个潜在优质机位。

3.1.2 技术联盟组

构成:联合8 家主机厂商(如金风、明阳)与3 家设计院(如中国电建华东院),构建“数据共享-方案比选-联合验证”平台。技术联盟组充分发挥了各方的技术优势,提高了选址方案的优化效果。

核心工作:对比11 种机型(覆盖110-140m 轮毂高度、191-210m 叶轮直径)的技术经济性,建立机型适配性数据库。通过对不同机型的技术经济性对比,选择最适合项目的机型,提高了项目的经济性和可靠性。

3.1.3 现场攻坚组

作业模式:采用“无人机预勘(日覆盖 50km²)+RTK 实测(精度 ±1cm )+三维建模”立体作业,累计获取1200 余个有效数据点。提高了勘查效率和数据准确性,为选址提供了丰富的数据支持。

技术突破:通过无人机激光雷达穿透植被,获取真实地形数据,解决传统勘查的遮挡问题。能够更准确地获取地形数据,为风场模拟和机位布局提供了可靠的依据。

3.2 技术方法创新:全流程精准化评估体系

3.2.1 多源数据融合建模

数据获取:使用Phantom 4 RTK 无人机采集1:500 高精度地形数据,构建含2300 万三角面的数字高程模型(DEM)。高精度的地形数据是风场模拟和机位布局的基础,能够更准确地反映项目区域的地形特征。

风场模拟:结合WRF 中尺度气象模型输出的100m 分辨率风场数据,通过OpenFOAM 平台进行CFD 仿真,采用LES 大涡模拟技术捕捉山谷风(日变化幅度 3m/s )、山体绕流等复杂流场特性,湍流强度增强区识别率提升 40% ,为机位布局提供更科学的依据。

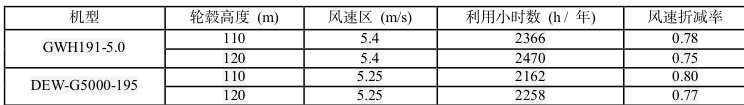

表3-1 不同机型敏感性分析结果

3.3 实施流程创新:三阶段递进式优化策略

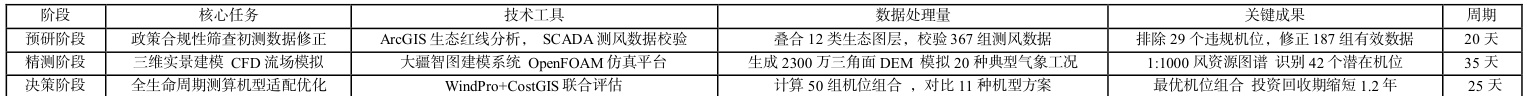

表3-2 三阶段优化策略与技术工具

参考文献

展望

随着“双碳”目标的深化,山地风电开发将向更复杂地形延伸,微观选址需进一步融合人工智能、数字孪生等技术,实现选址过程的智能化、动态化。未来研究可聚焦于:

基于深度学习的风场预测模型,提升对极端天气的适应性。区块链技术在多主体数据共享中的应用,保障数据安全与隐私。全生命周期碳足迹评估,将选址与低碳目标深度绑定。

[1]国家发展改革委, 国家能源局.关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知(发改能源〔2019〕19 号)[Z].2019.

[2]国家林业和草原局.关于规范风电场项目建设使用林地的通知(林资发〔2019〕26 号)[Z].2019.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)