探讨固定式光伏支架设计选型对成本的影响

肖晓伟

中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 湖南长沙 410000

1.引言

1.1 研究背景

随着全球对清洁能源的需求不断增加以及“双碳”目标的推进,光伏发电作为一种清洁、可再生的能源形式,正受到越来越多的关注。近年来,我国光伏装机容量年均增速超过 20% ,预计到2030 年,光伏装机容量将达到数亿千瓦。2025 年新能源市场化交易政策 ,光伏项目LCOE(平准化度电成本)需降至0.25 元/kWh以下。在光伏电站的建设成本中,支架系统占地 面电站总投资的 6.3%8% ,其设计优化对成本控制至关重要。据国际可再生能源机构(IRENA)统计,优化支架设计可使电站整体成本降低 3‰ 。因此,研究光伏支架的设计选型对降低光伏电站成本具有重要的现实意义。

1.2 研究现状

目前,国内外关于光伏支架的研究主要集中在结构安全性和抗风性能方面。例如,王建国(2022)对光伏支架结构设计规范进行了详细解读,强调了结构安全的重要性。国际标准IEC 62548(2016)也对光伏阵列的设计要求进行了规定,重点关注了抗风性能。然而,对于多参数耦合作用下的经济性研究相对不足。美国国家可再生能源实验室(NREL)研究表明,支架倾角优化可使发电量提升 5%~15% 。德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)研究指出,双立柱结构较单立柱可减少15%材料用量。国内研究多停留在单一参数分析,缺乏系统化成本模型。因此,本研究旨在通过建立参数化模型,揭示支架结构、安装参数与成本的关联规律,提出针对性优化建议。

1.3 研究创新

本研究构建参数化经济分析模型,实现结构安全性与经济性的多目标优化,提出以下创新点:

1.建立钢材用量与发电量的权衡函数

2.开发桩基选型的区域适配性评价体系

3.引入全生命周期成本(LCC)评估框架

2.固定式光伏支架分类建模

2.1 固定式光伏支架分类

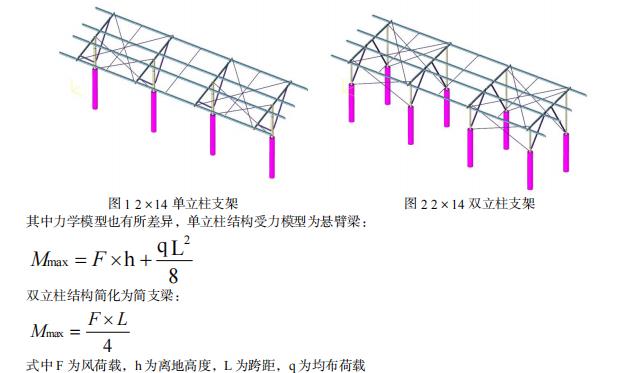

光伏支架是光伏电站的骨骼,用于摆放、安装和固定光伏组件,保证光伏组件以最佳角度接收太阳光。固定式光伏支架,按结构分,单立柱、双立柱、框架式;按材质分,有热镀锌、镀锌镁铝、铝合金支架。单立柱支架:适用于山地斜坡,单柱支撑简化安装,但抗扭性能弱;双立柱支架:前后柱间距3100mm,受力均匀,适合平坦地形。框架式支架:多用于可调式支架,成本较高。单立柱支架(见图1)由一根独立的立柱支撑太阳能电池板,结构相对简单,适应于斜坡山地等复杂地形,减少占地。 双立柱支架(见图2)由前后两根立柱支撑,适应地势较为平坦地区,受力均匀,加工制作简单。

2.2 模型构建方法

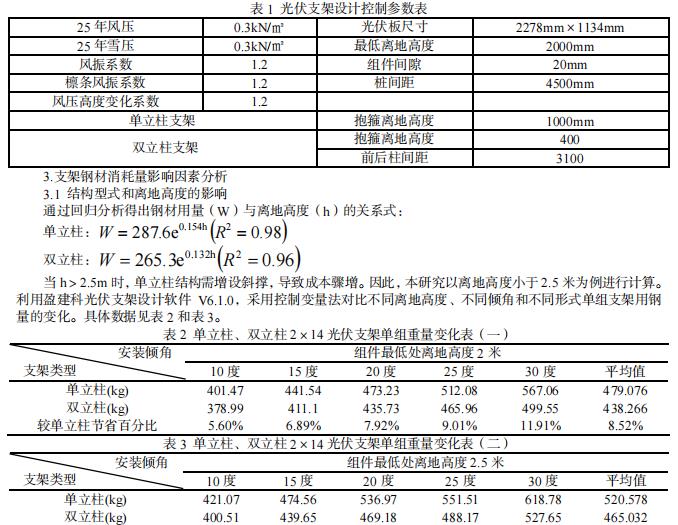

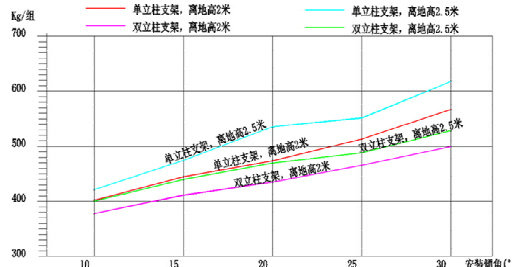

为了系统分析固定式光伏支架在不同设计参数下的钢材消耗规律,本研究通过盈建科光伏支架计算软件V6.1.0搭建了典型的2×14支架模型。该模型能够模拟计算不同支架桩基类型、结构型式、离地高度、安装倾角变化时,在保证结构安全的条件下所需的最低钢材消耗量。通过控制变量法,对比不同参数组合下的支架用钢量变化,为光伏支架的设计优化提供明确思路。具体的控制变量见表1。

机理分析:双立柱通过载荷分流降低单柱应力,减少钢材冗余。

计算差异百分比

离地高度 2 米:节省百分比=(单立柱平均钢材用量−双立柱平均钢材用量)/单立柱平均钢材用量×100% ,节省百分比=(479.076−438.266)/479.076 ×100%≈8.52%。

离地高度 2.5 米:节省百分比=(单立柱平均钢材用量−双立柱平均钢材用量)/单立柱平均钢材用量×100%, 节省百分比=(520.578−465.032)/520.578 ×100%≈10.14%。

数据对比:分别计算组件离地高度 2 米与 2.5 米时,同容量,同倾角的支架用钢量的变化,离地 2 米时,双立柱平均用钢量较单立柱节约 8.52%(表 2),离地 2.5 米时,双立柱用钢量较单立柱节省 10.14%(表 3)。其中组件最低点离地高度由 2 米升高至 2.5 米时,单立柱支架重量增加约(520.578-479.076)÷479.076=8.66%,双立柱支架重量增加约(465.032-438.266)÷438.266=6.11%。组件离地高度的变化,双立柱支架的用钢量的增幅明显是少于单立柱支架的,也就是说组件安装高度越高,采用双立柱支架的经济性越好。

3.2 用钢量与倾角的关系分析

从图3 可知,倾角从10°增至 30∘ ,单立柱用钢量增长41 .3% (401.47→567.06 kg/组);经济性拐点:倾角 >27∘ °后,发电量增益难以抵消钢材成本增幅。组件安装倾角从 10 度至30 度,每间隔 5 度计算一次,无论是单立柱支架还是双立柱支架,随着均角的加大,支架用钢量逐渐变大,倾角增大1 度,支架用钢量增加2%左右。

3.3 设计建议

农业光伏项目:应控制离地高度 ⩾2 米,以兼顾种植与成本。

大型光伏项目:在设计固定支架时,应充分结合项目地形地质、纬度、光照等条件选择支架型式、桩基类型、安装倾角。

技术协同:使用HJT 或BC 技术高效组件,有利于降低光伏支架成本。

通过科学选型与系统优化,固定支架的初始成本可降低 10-30% ,同时确保系统可靠性和发电效率,最终提升光伏项目的整体经济性。

4 安装倾角的成本效应

安装倾角是影响光伏支架成本和发电效率的重要因素之一,通过合理选择安装倾角,可以在保证发电效率的同时,有效控制支架的钢材用量和成本。从理论推导、数据对比和优化建议等方面对安装倾角的成本效应分析。

4.1 安装倾角对钢材用量的影响

4.1.1 理论分析 安装倾角是指光伏组件与水平面的夹角。倾角越大,光伏组件的倾斜程度越高,需要更多的钢材来支撑结构,从而导致钢材用量增加。根据力学原理,倾角的变化会影响支架的受力情况,进而影响钢材用量。 假设支架的钢材用量与倾角的关系为线性关系,可以表示为: W=W0+k·θ

其中: W 是钢材用量(单位:kg);

W0 是基础钢材用量(当倾角为0 时的钢材k 是钢材用量随倾角变化的系数;

θ是安装倾角(单位:度)。

4.1.2 数据对比

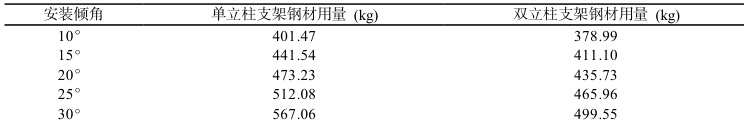

根据论文中的数据,倾角从 10∘ °增至30°时,单立柱和双立柱支架的钢材用量变化如下

表4 不同安装倾角单立柱、双立柱支架钢材用量对比

从表4 可以看出,随着安装倾角的增加,单立柱和双立柱支架的钢材用量均显著增加。具体来说: 单立柱支架的钢材用量从 401.47 kg( 10∘ )增加到 567.06 kg (30°),增加了4 3‰ 。 双立柱支架的钢材用量从378.99kg( 10∘ )增加到 499.55 kg (30∘) ,增加了 31.8% 。

4.2 发电量与钢材成本的权衡

4.2.1 权衡函数

为了找到最佳的安装倾角,需要在发电量和钢材成本之间进行权衡。假设发电量与安装倾角的关系为: E=E0 ⋅sin(θ+ϕ)

其中:

E 是发电量;

E 0 是基础发电量(当倾角为最佳倾角时的发电量)

ϕ 是地理位置相关的修正角。

钢材成本与钢材用量的关系为: C=W⋅P

其中:

C 是钢材成本;

P 是钢材单价。

综合考虑发电量和钢材成本,可以建立权衡函数: 效益=E−C

最优倾角区间: 通过计算和分析,从图3 可以得出最优倾角区间为23°~27°。在这个区间内,发电量的增加能够有效抵消钢材成本的增加,从而实现成本效益的最大化。

4.3 经济性拐点分析

当安装倾角超过 27°时,钢材用量的增加导致成本上升,而发电量的增加不足以抵消成本的上升。因此,27°可以视为经济性拐点。 从图3 2×14 光伏支架单组重量变化趋势图)可以看出,倾角从 10∘ 增至 30∘ 时,单立柱支架的用钢量增长了 41.3% ,而双立柱支架的用钢量增长了 31.8%⨀⨀ 。当倾角超过 27∘ °时,钢材成本的增加对经济效益的影响更为显著。

参考文献

[1]王建国.光伏支架结构设计规范解读[J].太阳能学报, 2022, 43(5): 12-18.

[2]IEC 62548.Photovoltaic (PV) arrays—Design requirements[S].2016.

[3]NREL.Solar Tracking System Cost Analysis[R].2021.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)