通用学习设计在小学随班就读语文课程中的应用

傅文静 肖梦凡 翁盛 邹娟 孙晗 任慧

1 长沙市融合教育示范校芙蓉区育才东屯小学 长沙 410014 2 湖南师范大学教育科学学院心理系 认知与人类行为湖南省重点实验室 长沙 410015 3 长沙市特殊教育学校 长沙 410205 4

一、实施背景

近年来,我国融合教育持续深化,随班就读成为保障特殊需要学生平等接受义务教育的重要途径。202 年教育部等部门进一步强调提升随班就读质量,推动从“有学上”向“上好学”转变,强化课程教学调适的支持作用 [1]。在小学语文课堂中,学生个体差异显著,传统统一教学难以满足随班就读学生的多元需求,“随班就坐”现象仍较普遍。基于此,通用学习设计(UDL)理念为语文课程调整提供了有效路径。该框架强调通过多元表征、表达方式和参与策略增强教学灵活性,如在识字、阅读与表达环节设计多样化任务和支持选项,从而提升所有学生的语文学习参与感和成功体验,推动语文课堂实现真正意义上的包容与高效。

二、主要思路

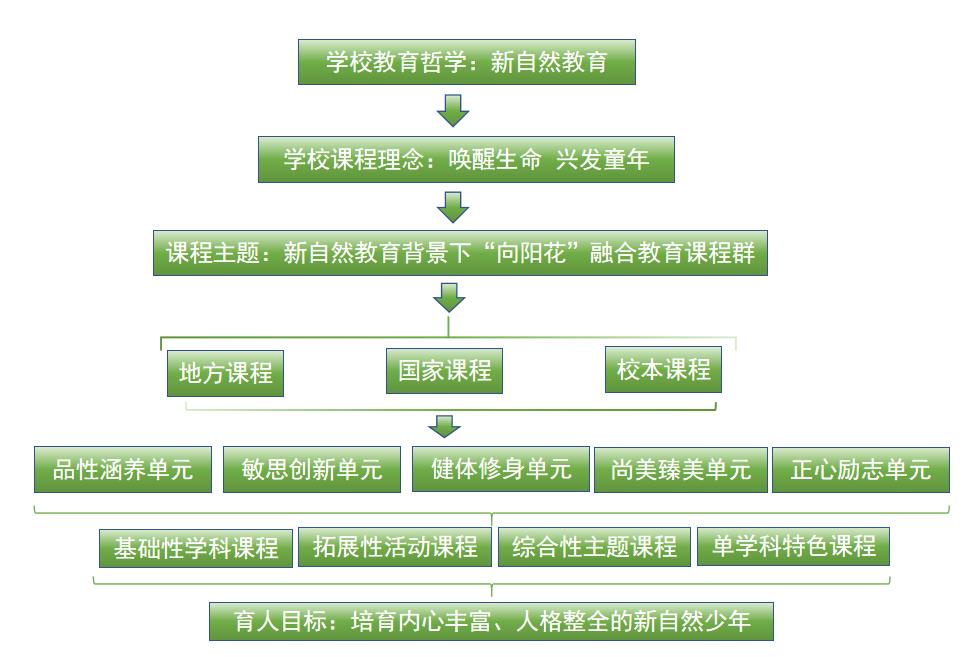

本研究以通用学习设计(UDL)为指导框架,立足于小学随班就读语文课堂的实际需求,旨在通过课程调整实现真正的包容性教学。学校融合教育倡导“大美人格培育”,涵盖仁爱之心、悲悯之情与成人之美三重内涵,并遵循“源于自然,兴于诗,立于礼,展于智,成于乐”的实施路径,如图 2,贯穿于语文教学的整体设计之中。当课程无法满足学生的需求时,教师需要适时地对课程进行适当的调整,以保证不同的学习风格的学生、不同障碍类型的学生,可以在灵活的课程、多样化的内容呈现、多样化的参与方式中,展示他们所学到的内容。

图2 “向阳花”融合教育课程顶层设计结构图

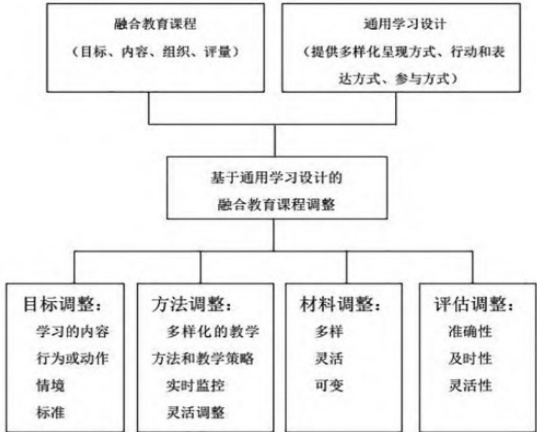

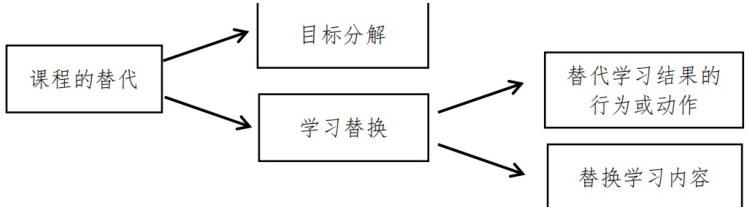

在语文课程实施过程中,针对学生差异显著、传统课程难以适应个性发展的问题,本研究依据 UDL 原则,从目标、方法、材料与评估四个维度对随班就读语文课程进行系统性调整 [2]。例如,在阅读教学中提供多种文本呈现方式,在写作任务中设置不同表达途径,并设计分层评价工具,使每位学生都能以适合自身的方式参与课堂、达成学习目标 。通过这样的弹性教学设计,不仅有效支持了特殊需要学生的语文学习,也丰富了普通学生的学习体验,实现了“自然生命—理智生命—精神生命”的渐进培育,推动语文课堂从“统一化授课”走向“个性化成长”,具体调整方式如图3 所示。

图3 基于通用学习设计的随班就读语文课程调整示意图

三、具体举措

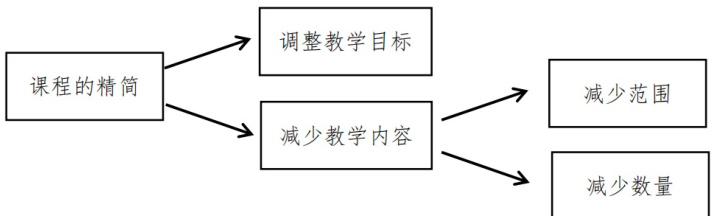

(一)目标分层设计,契合差异需求

在语文课程中,目标不应统一设定,而应依据普通学生与随班就读学生的不同认知水平和能力基础进行差异化分层。例如,在古诗教学单元,普通学生目标可为理解诗意并仿写诗句,而随需学生则侧重认读生字和感知韵律。目标表述应具体、可操作,体现语文素养的阶梯性发展,避免机械统一或要求过低,真正实现“每人都有进步”的融合目标,如图4。

图4 融合教育课程目标调整

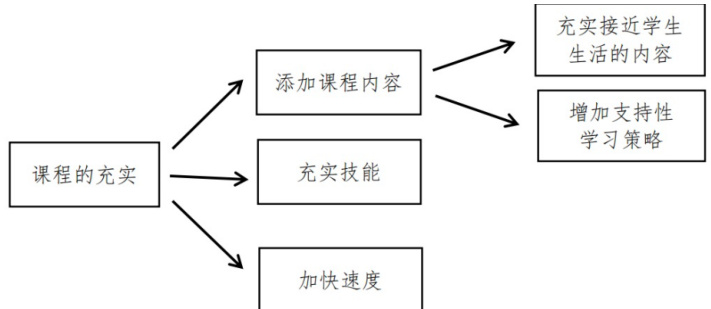

(二)教学方法多元,促进全员参与

针对语文课堂中常见的讲授与讨论方法难以满足特需学生参与的问题,UDL倡导采用多种策略组合增强教学包容性。例如,在阅读教学中融入情景剧表演、图文配对、语音跟读等多模态活动;写作任务设置图画日记、口语作文、书面表达等多种输出方式。通过合作学习、个别化指导与多媒体辅助相结合,帮助不同能力学生有效参与课堂,提升语文学习的成就感和积极性,如图5。

图5 融合教育课程方法调整

(三)材料多模态呈现,支持感知与理解

打破传统语文课堂以纸质教材为主的资源形态,依托 UDL 框架设计多样化材料。例如,为视觉型学生提供插图版课文或动画视频;为听觉敏感学生提供朗诵音频;为书写障碍学生提供语音输入工具或字卡配对游戏 。材料设计注重语文素养与多感官结合,如利用汉字拼搭、绘本阅读、交互式白板等手段,使学生在最适合自身认知特点的方式中获取和理解教学内容,如图6。

图6 融合教育材料调整

(四)评估方式灵活,真实反馈学情

评估强调与目标、方法、材料的一致性,突出准确性、及时性与多样性。除纸笔测试外,引入表现性评价(如朗读录音、角色扮演)、实操评估(如生字卡片归类)、以及档案袋评价等,全面记录随班就读学生的语文发展历程。教师可借助信息技术工具进行动态测评,实施差异化反馈,充分发挥评估对“教”与“学”的双向促进作用[5]。

综上,通过系统性的课程调整,UDL 助力构建出一个支持每一位学生——包括普通和特需学生——有效参与、共同成长的语文课堂生态。

参考文献

[1] 教育部 . 关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见 [EB/0L].(2020-06-22)[2021-12-12]http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3331/202006/t20200628 468736.html.2] 中华人民共和国教育部 .2020 年全国教育事业发展统计公报 [EB/0L].(2021-08-28)[2021-12-12].]http://www

gov.cn/xinwen/2021-08/28/content 5633911.htm.

[2] 胡智锋, 樊小敏. 中国融合教育的发展、困境与对策[J]. 现代教育管理,2020(2):1-7.

[3] 曹 瑞 . 通 用 教 学 设 计 的 原 理 与 教 学 应 用 [J]. 心 理 技 术 与 应用 ,2015(1):41-44.

[4] 李天顺 . 新中国特殊教育 70 年 [J]. 中国特殊教育 , 2019(10):4-7.

[5] 邓猛, 景时, 刘慧丽. 融合教育实践指南 [M]. 北京: 北京大学出版社,2016.7.

基金:湖南省基础教育教学改革研究项目(Y20230581);湖南省基础教育教学改革研究项目(Y20230035);市芙蓉区教育科研课题(FWK2025252)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)