幼儿园阶段父母陪伴频率对儿童社交能力发展的影响研究

邱云莺

南京市建邺区实验幼儿园

引言

在学前阶段,儿童的社交能力正处于初步建立与发展的关键期。家庭作为儿童成长的第一环境,其日常互动对社交行为的形成具有直接影响。《关于深化新时代教育评价改革总体方案》提出,要“强化家庭教育责任,构建协同育人机制”。然而,现实中不少家庭存在陪伴时间不足、陪伴质量不高等问题,导致部分幼儿在集体生活中出现依赖、退缩或冲动行为。本研究以此为背景,探讨父母陪伴频率与幼儿社交能力发展的关系,力求为家庭教育提供实践参考和改进方向。

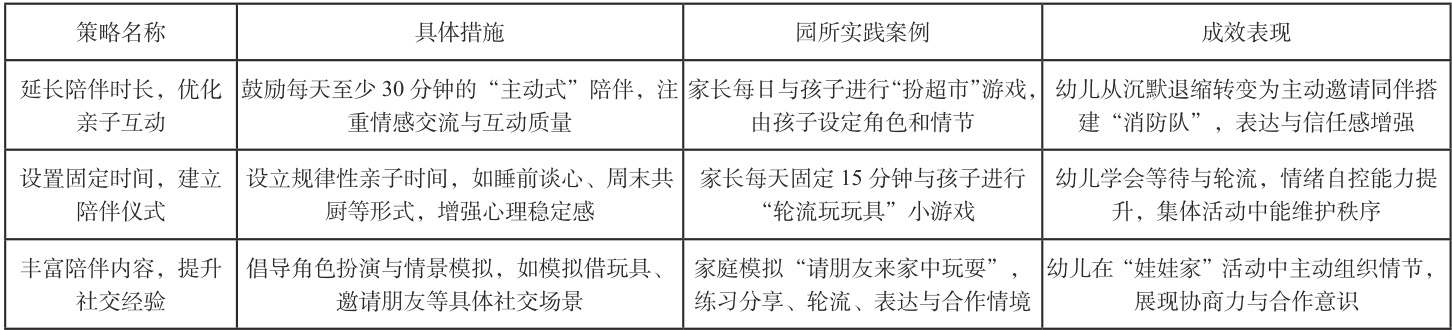

一、延长陪伴时长,优化亲子互动

父母陪伴是儿童成长中不可替代的一环,尤其是在 3—6 岁阶段,孩子对情感依附、社交模仿、语言习得的依赖度极高。这个阶段的儿童还不能完全通过自我调节应对社交冲突,他们需要通过与父母的互动不断建构“怎样表达”“如何回应”“什么时候该退让”这样的基础能力。简而言之,孩子先学会怎么与父母互动,才逐步懂得如何与外部世界相处。而这所有学习的前提,是有时间、有质量的陪伴。

现实中,很多家长误以为“陪着孩子玩手机就是陪伴”,其实这是“低效陪伴”的典型。我们倡导“主动式”陪伴,即父母有意识地主导或配合孩子参与活动,而不是各自沉浸在屏幕里。在教师与家长沟通中,我们发现部分家长在接到反馈后愿意调整时间结构,例如提前完成家务,把洗碗的时间换成“和孩子画画”,即使只有 15 分钟,但集中投入、高度互动,孩子就能感受到被重视与理解。

本园 2025 年开展“家庭作息情况及幼儿行为观察”小样本调查结果表明,每天可获得主动式陪伴 ⩾30 分钟的幼儿“主动交友”项目得分平均值高,而低陪伴组平均值为 12% 。例如小班一位幼儿入园第一个月安静无言,对其他幼儿的靠近表现出焦虑行为,教师分析为生活化不理想,后建议家庭以游戏为媒介开展亲子互动,家长每天保持固定半小时的游戏“扮超市”,由孩子定角色、定情节,三周后该幼儿在园内建构区积极地邀请两位小朋友合作搭建“消防队”,有明显的信任感和语言表达组织能力。

二、设置固定时间,建立陪伴仪式

儿童心理的发展对规律性有天然的偏好。就像他们习惯每天按时喝奶、睡觉、洗澡一样,有规律的陪伴能形成情绪上的期待感。这种“我知道你会来陪我”的确定性是儿童安全感的重要组成部分。而当安全感建立之后,孩子才有能力去拓展社交圈、尝试表达自己、处理同伴间的小冲突。可见,陪伴不仅是“亲情输入”,更是一种社交起点的心理支持。

还有相当多的家长,最初看到“仪式感”,就有“形式化”、“做不来”的感觉。后来,当我向他们推荐一些简单的可执行行动,比如“每天睡前问孩子今天最快乐的事”、“每周日一起做一顿饭”,家长反而越来越不觉得困难,这需要“坚持”和“重复”,习惯好了,孩子的心态也就好了。

在 2025 年春季学期,我园中班组共跟踪观察了 15 位建立固定陪伴时段的家庭儿童。这一组孩子在“等待顺序”“情绪自控”和“对同伴反应”的能力上普遍表现良好。比如,一位女孩入园时经常因争抢玩具而哭闹、情绪崩溃,经过老师建议后家长每日固定 15 分钟进行“轮流玩玩具”的家庭小游戏,家长在旁边不断提示“你等一等,轮到你了”,三周后,这名幼儿在园所游戏区明显能够主动控制等待情绪,甚至会帮同伴维持秩序。

三、丰富陪伴内容,提升社交经验

不同于成年人的社交方式,幼儿更多通过“游戏模仿”和“角色建构”来理解社交关系。因此,父母在陪伴时若只限于吃饭、洗澡等功能性事务,而缺乏社交训练型游戏内容,孩子的社交经验会相对匮乏。建议家长在陪伴中融入“角色切换”和“规则模拟”,比如模拟请朋友吃饭、参加生日会、图书馆借书等场景,让孩子提前演练表达和协商。

此外,有些家长会误以为“说教”能解决社交问题,事实上,幼儿尚不具备抽象理解能力,需要在具体场景中重复练习,才能真正“内化”。因此,家庭中要尽可能创造这些“情景”,即便只是扮演“借玩具被拒绝”这样简单的小情节,孩子也能通过“演一遍”理解情绪如何处理、语言怎么组织。

我园大班组幼儿有位小朋友因表达急切、缺少轮流意识会经常与同伴发生冲突,老师让他的父母在一日中的角色游戏中“模拟家里请朋友来玩,帮助孩子做好饮料、拿玩具”等为客人准备的动作、情节,在家庭中反复练习分享和表达。几个月后,这名幼儿在“娃娃家”的活动中能够与同伴协商“你当爸爸,我当妈妈”,然后在“做饭”“带宝宝”的情节中与同伴合作,并且有能力组织完成情节,表现出一定的能力。

四、总结

高质量陪伴是一项需要理解、坚持与方法支持的“系统工程”。不是所有陪伴都有教育价值,真正有效的陪伴,需要时间的投入、规律的安排和内容的设计。通过实际教学观察,我们发现,那些社交能力突出的孩子,其背后往往有一个稳定、开放、互动良好的家庭环境。父母的努力虽然不总是立竿见影,但只要方向正确,孩子会在某一刻“突然开窍”,实现从退缩到主动、从被动到合作的转变。

家庭教育并不需要专业背景,但需要意识转变。只要家长愿意花心思去理解孩子的发展节奏,并愿意调整自己的行为模式,就一定能成为孩子社交成长路上的“助推器”而不是“障碍物”。未来,我们希望能借助家长学校、亲子活动日等多种形式,持续推动“高质量陪伴”的理念进家庭、进社区、进课堂,让更多孩子在安全感与互动中成长为自信、合群、有表达力的社会性个体。

参考文献

[1] 邱海霞 . 基于儿童立场培养幼儿社交能力 [J]. 新班主任 ,2024,(17):28-29.

[2] 谢雨怡 , 石娟 , 钟国龙 . 父母教养方式对幼儿社交焦虑发展的影响:情绪社会化的中介作用 [J]. 成都师范学院学报 ,2024,40(02):104-115.

[3] 翁灿 . 家庭养育环境对幼儿同伴交往能力影响的研究 [D]. 华东师范大学 ,2023.

[4] 王雪莹 . 父母的教育态度影响幼儿的性格 [J]. 当代家庭教育 ,2023,(21):68-71.

[5] 张诗瑄. 天津市河西区学龄前儿童行为问题危险因素研究[D].天津医科大学 ,2019.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)