莲花山国家级自然保护区野生桃儿七种群结构及环境因子研究状况调查

常亚西 杨小娟 戚秀丽 褚建国

甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心

引言

药用植物的就地保育需依赖对种群结构与生境要素的系统认知与动态监测。桃儿七作为区域典型耐阴药用植物,兼具生态指示与经济价值,其种群稳定性对生境质量高度敏感。近年来边缘干扰与极端气候频发,造成其幼苗成活率下降,更新受限。为识别关键限制因子,本文聚焦“更新瓶颈何在、种群如何稳定、管理如何介入”三大问题,综合分析莲花山保护区桃儿七的种群结构、环境耦合机制与干扰影响路径,探索精细化保护与恢复策略。

一、研究区概况与调查方法框架

在群落—微生境双尺度上实施自适应管理,可通过调控冠层开度、疏除强竞争植被、保持适度凋落物厚度,营造稳定光水养环境;在幼苗热点斑块设围栏,减轻踏压与啃食风险;针对低磷土壤,增施有机改良剂与缓释磷源,提高幼体根系竞争力。管理层面应建立长期监测与预警体系,将冠层开度、幼苗密度、成苗率、土壤有效磷和干扰强度作为核心指标,进行年度与季节滚动评估,并动态调整措施。

同时加强科普宣传与社区共管,提升公众对药用植物与生态系统服务的认知,推动科研、管理与生态旅游的规范衔接,形成低干扰、可解说、可监测的管理闭环。研究将绘制莲花山自然保护区桃儿七种群结构分布图,结合海拔梯度、生境类型与干扰模式,构建种群响应数据库,并制定技术报告与保护建议书,为种质资源保护和生态修复提供依据。

二、种群结构现状与空间格局特征

样地结果表明,桃儿七种群以中龄级与成体为主体,个体大小谱呈单峰偏右分布,幼苗与幼体占比偏低,反映出更新链条在出苗—成苗环节存在损失。年龄结构总体呈“收缩型”,但在半阴、腐殖质厚度中等的针阔混交林缘可见“稳定—渐进型”局部小斑块,提示优质微生境对补充后备群体至关重要。开花结果率与个体大小正相关,而果实结实率在高海拔阴坡有所下降,可能与低温花期错配相关,也显示气候条件波动对繁殖成功率有一定制约作用。

空间格局上,种群在 10—20 米尺度显著聚集,幼苗多围绕优势成体与倒木空隙形成“微斑块”,表明母源效应与缝隙更新并存。竞争指数显示,当冠层开度过低或灌草层郁闭度过高时,幼苗存活率显著下滑;而在强光与浅薄土条件下,幼体又易发生失水胁迫。由此呈现“光照过低—碳固定不足”与“光照过强—水分亏缺”双阈值限制,解释了幼体难以上升至中龄层的关键生态门槛。种群整体趋向稳定,但未来更新不足可能导致长期数量下降,威胁种群持续性。

三、环境限制因子与更新机制解析

土壤有机质与全氮对叶片氮含量与相对生长率具有显著正效应,有效磷则与根系分枝度、块根形成密切相关;当土壤 pH 偏低且有效磷受固定时,幼体根系竞争处于劣势,生长速率明显减缓。坡度与坡向通过调控水热条件影响冠层结构,进而影响林下光环境与凋落物分解速率;在阴坡缓中坡,冠层开度中等、凋落物适中,有利于出苗后存活,减少早期死亡率。

干扰因子方面,林下放牧踏压、药材采挖与旅游踏访在局部敏感地段放大了幼苗死亡率与生境破碎度。统计表明,轻微干扰可增加小尺度缝隙与异质性,利于斑块补充,但超过阈值的频繁扰动会打破微气候与土壤结构,触发连锁退化,导致群落恢复缓慢。结果显示多因子组合对更新影响更大,需综合调控生境结构,提升种群稳定性。

四、保护管理对策与恢复技术路径

在群落—微生境双尺度上实施自适应管理,可通过调控冠层开度、疏除强竞争灌草、保持适宜凋落物厚度,营造光、水、养协同环境;在幼苗热点区设小尺度围栏,减轻踏压与啃食;针对低磷酸性土,点位增施有机改良剂与缓释磷,提高根系竞争力。管理层面构建长期监测与预警体系,将冠层开度、幼苗密度、成苗率、土壤有效磷与踏压强度设为核心指标,按年度与季节双尺度动态评估并调整措施。

同时,加强科普宣传与社区共管,推动科研、管理与生态旅游有机衔接,形成“低干扰、可解说、可监测”的管理闭环,提高种群恢复效率,促进稳定更新。本研究将绘制莲花山国家级自然保护区桃儿七种群结构分布图,围绕海拔梯度、生境类型与干扰模式建立响应数据库,并结合资源监测与管理实践,形成技术报告与保护建议,为区域种质资源保护和生态修复提供科学依据。

五、桃儿七保护措施、保护方案与保护标准建议

为加强桃儿七在莲花山国家级自然保护区内的持续保育与科学管理,需结合本次实地调查结果,在“就地保育 + 微生境调控 + 社区参与”的基础上,进一步提出系统性、可操作的保护路径:

(一)保护措施

生境优化需保持 20%-40% 的冠层开度,通过定向疏伐和林下抚育调节光照,形成适宜的光水热环境。干扰控制方面,应在桃儿七集中分布地设置围栏或缓冲带,限制踩踏、放牧和采挖,建立生态静区。人工补植与就地恢复可在更新断层补植本地种源幼苗,因地制宜管理,避免引种退化。同时,加强与村民共管,开展守护小区和科普活动,提升保护意识与参与度。

(二)管理方案

划区管理:将保护区划分为核心保护区、种群恢复区和生态缓冲区,分区设限、因区施策;

样方监测制度:建立固定样方,每年春秋两次监测种群结构、幼苗成活率及环境指标,纳入年度管理评估;

应急响应机制:当连续 2 年幼苗更新率低于 10% 或种群密度下降超过 15% 时,启动补植与环境干预方案;

信息平台支撑:构建种群监测数据库与地图系统,实现动态可视化管理。

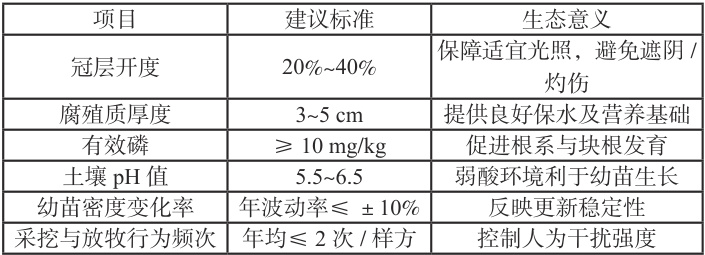

(三)保护标准建议(供监测与评估参考)

以上标准建议结合国家相关技术规范与本区生境实际,建议写入保护区内部管理细则,并用于考核巡护成效。

结论

莲花山保护区桃儿七种群呈“成体多、幼体少、聚集明显”特征,更新受限于土壤养分、冠层开度与干扰强度的协同阈值。研究表明,优化微生境、实施斑块管理和小尺度补植可提升更新效率。构建以监测为基础、过程调控为核心、社区参与为支撑的综合策略,有望提升种群稳定性。建议持续完善监测评估机制,强化保护实践。

参考文献

1. 马林 . 甘肃莲花山国家级自然保护区野生动物监测工作存在的问题及对策 [J]. 农村科学实验 ,2024,(16):49-51.

2. 马正兰 . 甘肃莲花山国家级自然保护区野生林木种质资源调查与现状分析 [J]. 农村科学实验 ,2024,(16):46-48.

3. 李慧荣 . 自然保护区的环境与可持续发展对策研究——以甘肃莲花山国家级自然保护区为例 [J]. 果农之友 ,2024,(07):150-152.

4. 田俊华 . 甘肃莲花山国家级自然保护区野生动物现状面临的威胁及保护对策 [J]. 现代畜牧科技 ,2023,(08):155-157.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)