融合知识图谱与智能平台的《食品质量管理学》教学改革探索

魏华茂 欧明娟 葛晓鸣 付世骞

宁波大学 浙江宁波 315211

引言

《食品质量管理学》是食品科学与工程专业的重要课程,旨在培养学生在食品安全控制、质量评估及现代管理体系等方面的理论基础与实践能力[1]。随着食品产业的全球化发展,食品质量管理在保障安全、提升竞争力及对接国际标准中的作用日益凸显。“一带一路”倡议推动中外食品贸易与技术合作深入发展,对人才的复合能力提出更高要求[2]。

当前课程教学仍存在内容更新滞后、教学方式单一、跨学科融合不足与实践教学薄弱等问题,难以满足新工科背景下工程教育认证对创新实践能力的要求 [3]。传统线性讲授方式难以支撑学生建立系统知识框架,应对复杂问题能力不足,主动参与度偏低,教学成效有限。

与此同时,人工智能、大数据等新技术在食品行业的广泛应用为教学改革提供了契机。智能技术不仅支持数据分析与流程优化,还可通过知识图谱整合多学科内容,提升系统思维能力 [4];智能教学平台则实现个性化教学与反馈,增强学生的自主学习与实践能力。

基于 OBE 理念与新工科要求,亟需将智能化教学手段与知识图谱深度融合,推动课程内容、方法与资源系统改革,以提升教学质量,满足食品行业对高层次人才的培养需求。

一、教学改革的必要性分析

1. 传统教学模式的局限

《食品质量管理学》课程普遍存在内容滞后与方法单一的问题。一方面,教材未及时融合人工智能、大数据、物联网等新兴技术,课程内容与行业实践脱节,影响学生应用能力培养;另一方面,教学仍以线性讲授为主,缺乏系统化知识整合,学生难以形成整体认知结构,应对复杂质量管理问题时缺乏系统视角 [5]。此外,信息化手段运用不足,未能有效引入数据分析及智能工具训练,知识图谱尚未嵌入课程体系,限制了学生对知识的结构化理解。实践教学亦偏弱,缺乏真实场景与任务驱动,不利于动手能力与创新意识发展。

2. 行业发展对人才培养的新要求

食品产业升级与全球化趋势对质量管理人才提出更高要求。随着法规趋严与国际标准持续更新,企业亟需兼具理论基础与实践能力的复合型人才。然而传统教学模式重理论、轻应用,难以满足岗位胜任力要求。新工科理念强调跨学科整合与创新实践,课程需融合食品科学、工程技术与管理知识,聚焦产业链关键控制点,强化学生的系统思维、问题解决能力与国际视野。

3. 技术发展带来的教学机遇

信息技术为教学改革提供新路径 [6]。智慧教学平台与数据分析支持全过程教学管理,雨课堂等工具提升了教学交互效率。知识图谱有助于构建课程知识网络,理清食品科学、法规与管理知识的内在逻辑,结合推荐系统实现个性化资源推送与动态反馈。虚拟仿真与案例库突破时间与空间限制,显著增强学生的实践能力与创新思维。综上,技术赋能为《食品质量管理学》课程改革提供了坚实支撑。

因此,系统推进《食品质量管理学》教学改革势在必行,应聚焦学生综合素质与实践能力的提升,构建面向未来的人才培养体系。

二、改革方案设计与实施

1. 课程内容重构与知识图谱构建

本次改革以知识图谱构建为核心,系统重构《食品质量管理学》课程内容。引入人工智能、大数据、物联网等新兴模块,弥补传统教材内容滞后,增强课程的前沿性与实用性。通过图谱技术对食品安全、法规标准、HACCP/ISO22000 体系、统计与智能方法进行系统梳理,构建结构化“知识网络”。同时整合相关内容为“食品质量安全控制体系”模块,理清知识间逻辑,强化学生系统思维。图谱嵌入雨课堂平台,支持学生自主查询与复习,提升学习效率与认知连贯性。

2. 智能教学工具的应用

依托雨课堂构建混合教学环境。教师通过平台发布课前资料、测验与课件,实现学生课前预习与课堂互动。实时答题与弹幕互动增强课堂参与度,平台数据支持教师实施针对性指导与全过程质量监控,推动个性化教学落地。

3. 教学方法创新实践

融合 OBE 理念与项目式学习,课程围绕“能力导向—项目驱动”路径设计任务,如质量管理流程调研与控制图分析。学生分组完成项目,教师由讲授者转为引导者,引导学生自主学习与合作探究。形成性评价涵盖项目报告、展示与案例分析,突出能力导向与过程性考核。邀请企业专家授课,引入真实案例,推动产教融合与行业接轨。

4. 课程思政融合路径

课程内容紧扣国家食品安全战略,注重责任意识与职业伦理培育。结合热点事件如核污染水排放,引导学生探讨科技伦理关系;引入可持续发展与企业实践,增强服务社会使命感,实现价值引领与能力培养协同发展。

三改革成效分析

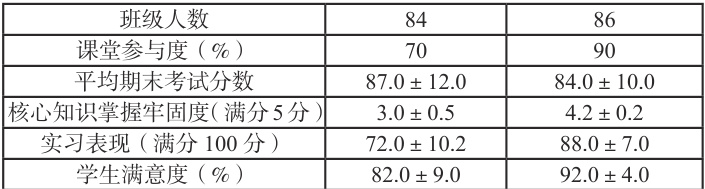

教学改革实施后,《食品质量管理学》课程在教学质量与人才培养方面取得显著成效。为科学评估改革效果,本文对比了改革前后两届学生的核心指标(见表1)。

表1 教学改革前后关键指标对比

尽管期末考试均分略降,学生在知识掌握、实践表现与满意度等方面均明显提升,验证了改革对课程适应性与综合育人效果的积极作用。

首先,课堂互动性显著增强。雨课堂的实时互动功能提升了师生、生生交流频率,学习氛围更为活跃。调查显示,学生对教学方式满意度超过90% ,普遍认为知识图谱有助于构建知识框架,提升对课程整体结构的理解,增强了答题逻辑与条理性。其次,学生核心知识掌握更扎实,综合运用能力提升。改革后关键知识点得分提高约 15% ,不及格率显著下降。案例分析中,学生能融合法规、管理体系与数据分析方法提出可行方案,展现出良好的系统思维与实践转化能力。再次,学生实践与创新能力显著增强。项目学习与企业实习推动学生将所学应用于真实情境。如在实习中应用统计过程控制方法提出的建议被企业采纳;部分学生尝试将区块链应用于质量追溯、或利用机器学习开展质量预测,体现出跨学科融合与创新能力。此外,教学改革也推动了教师信息素养与课程体系优化。教师在知识图谱与智能平台应用中深化了课程结构理解,积累了丰富教学数据与经验,为后续教学研究提供支撑,改革方案亦获得院校认可,推动了教改成果的推广。

尽管目前仅完成一个教学周期,仍需后续跟踪毕业生成长数据以评估长期影响,但阶段性成效与积极反馈已充分证明改革方案的有效性与推广价值。

三、讨论与反思

本次教学改革在智能技术融合与跨学科协同方面取得积极成效,初步构建了契合新工科理念的课程体系。通过构建知识图谱并嵌入雨课堂,实现了知识结构可视化与个性化学习路径,提升了学生的系统认知与自主学习能力。依托学习数据的智能反馈机制,有效实现了因材施教。

课程融合产学研协同与国际资源,引导学生通过真实案例与项目实践强化专业能力,并拓展全球视野与跨文化沟通能力。结合 OBE 理念与项目式教学,形成“成果导向—项目驱动—能力提升”的教学路径。

改革同时面临挑战:知识图谱构建依赖人工,平台使用门槛高,教师数字素养需提升;大班授课中个性化指导压力大,建议引入学习分析工具与助教机制。校企合作与国际交流存在协调与语言障碍,课程思政需避免灌输,强化润物无声的引导。

未来应持续推进教学平台优化、智能分析系统建设及国际合作机制,进一步完善课程适应性与开放性,服务高质量人才培养。

四、结论

本研究表明,融合智能教学手段与知识图谱技术,有效突破了传统教学局限,显著提升了教学质量与人才培养成效。基于OBE 理念与新工科要求,课程实现了知识体系重构与个性化教学。项目式教学与课程思政协同推进,增强了学生的专业素养与实践创新能力。改革后学生核心知识掌握更牢,综合应用能力提升。该模式为食品工程教育提供了智能赋能与跨学科融合的范式,具备良好推广前景。

参考文献:

[1] 彭英云, 崔竹梅, 张然, 等. 食品质量管理与安全控制课程思政的设计与实践 [J]. 中国食品 ,2024,(10):50-52.

[2] 冯坤 , 赵丹 , 相启森 , 等 .“一带一路”背景下基于科教融合理念的食品加工工艺课程教学模式初探 [J]. 中国食品 ,2024,(22):51-53.

[3] 吴海波, 龚受基, 贾久满, 等. 新工科背景下《食品质量管理与安全控制》课程的教学改革 [J]. 大众科技 ,2021,23(11):149-151.

[4] 刘萍萍 , 杨泽鹏 , 贺超 . 基于知识图谱的“物联网创新综合实 践” 课 程 教 学 资 源 构 建 研 究 [J]. 物 联 网 技 术 ,2024,14(12):160-162.DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2024.12.039.

[5] 邓春丽 , 张先爵 , 陈伟玲 , 等 .OBE 理念下食品质量管理学课程教学改革初探 [J]. 中国食品工业 ,2025,(08):162-164.

[6] 李娟, 韩阿火. 混合式教学模式下食品质量管理教学改革研究[J].现代职业教育 ,2022,(30):49-51.

[7] 黎燕 , 曹慧 , 叶泰 , 等 .《食品质量管理学》课程思政案例设计及实施——以“质量、质量管理概念”课堂教学为例 [J]. 食品与发酵科技 ,2021,57(01):131-133+138.

[8] 郑韵 , 文煦 , 陈虹洁 , 等 . 数智化赋能食品安全与质量控制 [J].食品安全导刊 ,2024,(34):42-44.DOI:10.16043/j.cnki.cfs.2024.34.009.

[9] 李江婧 . 教育数字化转型背景下高校信息化建设提升策略研究——以北京林业大学为例 [J]. 科技风 ,2024,(35):62-64.DOI:10.19392/j.cnki.1671-7341.202435021.

课题项目:本文系课堂教学改革项目课题“《食品质量管理学》智能化教育与知识图谱构建研究”(项目编号:JYXM2025154)研究成果。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)