基于“ 教—学—评” 一致性的小学数学教学策略研究

曹海荣

湖北省襄阳市樊城区太平店实验小学田山教学点 湖北省襄阳市 441133

一、引言

《义务教育数学课程标准2022 年版》中提出:注重实现“教—学—评”一致性,针对小学数学教学中存在的“教—学—评”不一致现象,需要进一步根据新课标要求,实现协同发展 [1]。当前小学数学教学实践中,仍存在诸多与一致性要求不符的问题:部分教师在教学设计时过度关注教材内容的呈现,未能依据课程标准精准定位教学目标,导致教学方向与核心素养培养要求脱节;学习活动设计常缺乏与教学目标的紧密关联,存在“为活动而活动”的现象,学生难以在学习过程中聚焦关键能力的提升;评价环节则多以课后测试为主,评价内容与教学目标、学习过程匹配度低,无法及时、准确反馈学生的学习成效,也难以为教学改进提供有效依据。探索基于“教—学—评”一致性的小学数学教学策略,成为解决当前教学痛点、落实核心素养目标、促进学生全面发展的重要课题。

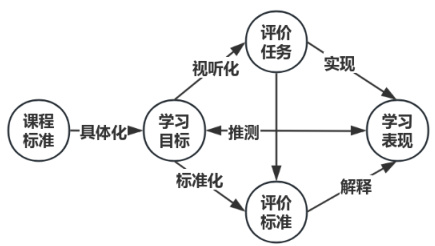

二、“ 教—学—评” 一致性教学体系

“教—学—评”一致性教学关键就是通过评价来反馈学生的学习状态,调整学生与学习目标之间的差距,并采取有效的策略,缩小差距,进一步促进学生的全面发展。“教—学—评”一体化教学要求将评价融入教学中,可以帮助学生更好的发现问题。“教—学—评”一致性教学体系见下图1:

图1 “教—学—评”一致性教学体系

从图 1 中可见,“教—学—评”一致性教学体系可以将零散的、碎片的知识建立起整体化、系统化的联系,通过核心素养,找准发力点,促进学生的思维发展,落实学生的核心素养 [2]。小学数学教学碎片知识强、逻辑要求严密,采用“教—学—评”一致性教学可以有效提高学生的学习质量,促进学生核心素养的发展。

三“、教—学—评” 一致性教学策略——以“ 长方体和正方体表面积”教学为例

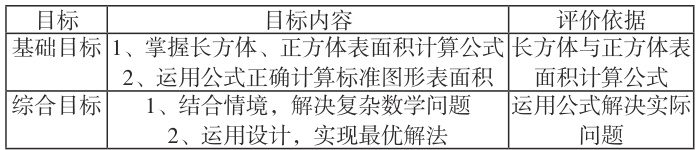

(一)结合评价,拆解目标

教学评一体化模式下,要从评价出发,拆解学习目标,从而确保学习活动能围绕评价开展,提高学生的学习效率。“长方体和正方体表面积”学习中,将评价与目标拆解见下表1:

表1 “长方体和正方体表面积”学习目标拆解

在教学过程中,可以解决表 1 的学习目标拆解,进一步制定学习计划。

(二)新知学习,推理分析

创设生活化情境:展示快递包装盒(长方体)和魔方(正方体),提出问题“商家需要给这些物品包装,如何计算所需包装纸的面积?”,引导学生意识到“包装纸面积”本质是“立体图形的表面积”,激发探究兴趣。

教师提供长方体、正方体模型(可展开)、直尺、记录单等学具,组织学生以小组为单位开展探究活动,明确探究任务: ① 观察长方体、正方体的面有哪些特征; ② 尝试将模型展开,分析展开图与原立体图形面的对应关系; ③ 推导表面积计算公式。

通过推理学习分析,掌握长方体正方体表面积计算公式。

(三)整体教学,串联知识

结合之前学习的“长方形、正方形面积计算”,提问“长方体表面积公式与长方形面积公式有什么联系?”,引导学生发现“长方体表面积是多个长方形或正方形面积之和”,实现新旧知识的衔接。引入“特殊情境问题”, ① “一个无盖的长方体鱼缸,计算所需玻璃面积(少一个上面)”; ② “一个长方体通风管,计算所需铁皮面积(少两个相对的面)”; ③ “用两个相同的正方体拼成一个长方体,表面积会发生什么变化(减少两个重合面的面积)”,引导学生意识到“实际问题中需根据具体情境调整表面积计算方法”,打破“公式套用”的思维定式。

为了拓展应用学习知识,还可以设计“综合性学习任务”,任务设计如下:

(1)根据给定的“收纳物品尺寸”,如要收纳一本长 20cm 、宽15cm 、高 3cm 的书,设计一个长方体收纳盒,可选择“有盖”或“无盖”,在设计图上标注收纳盒的长、宽、高,并说明设计理由,例如设计无盖的理由:“无盖设计方便取放物品”。

(2)根据设计的长、宽、高,计算制作收纳盒所需硬纸板的面积,需列出计算过程,若为无盖设计需注明少算哪个面;若使用边长为10cm 的正方形硬纸板裁剪,计算至少需要多少张,考虑裁剪过程中的合理损耗,需说明估算依据。

(3)对比其他同学的设计方案,分析自己方案的优缺点,如“我的收纳盒高度为 5cm ,能容纳书本且节省材料,但宽度 16cm 比书本宽1cm,空间略有浪费”,提出 1-2 点改进建议,不断强化知识的学习。

通过这样知识串联的学习方式,引导学生深入解读知识,在掌握基础知识的同时,变化思路,掌握更加复杂的知识体系,通过解决实际的问题,运用数学知识,提高学生对数学学习的兴趣,实现“教—学—评”一致性教学目标[3]。

四、总结

综上所述,在核心素养导向的基础教育课程改革背景下,小学数学“教—学—评” 一体化实施过程突破传统“重知识传授、轻能力培养”的教学局限,既聚焦数学知识的系统传授,确保学生掌握学科基础,更将评价贯穿学习全程,通过课堂观察、小组探究互评、阶段性任务检测等多元方式,实时捕捉学生在知识理解、思维发展、问题解决等方面的动态表现,精准反馈学习效果。这种一体化模式不仅为学生提供清晰的学习方向,帮助其及时发现自身在知识掌握、实践应用中的不足,还能让教师通过评价数据精准定位教学优势,进而针对性优化教学方案,调整教学节奏与方法。

参考文献:

[1] 张丹 . 小学数学”教—学—评”一致性的教学行动模型 [J].课程·教材·教法 , 2024(7).

[2] 刘亚莉 . 新时期小学数学教学评一致性的有效应用策略 [J].天津教育 , 2024(27):168-170.

[3] 尹文生 . 基于小学数学归纳能力”教学评”一体化教学策略探索 [J]. 黑龙江教育(教育与教学), 2024(6):69-70.

作者简介:曹海荣 1972.9 女 湖北襄阳 汉 本科 一级 研究方向: 小学数学

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)