框架结构住宅楼局部纠倾加固研究

王雨晨

320323199608170232

引言

我国城镇存量住宅建筑中,钢筋混凝土框架结构占比逐年攀升,其局部倾斜问题日益凸显。此类倾斜多由地基土质不均管道渗漏或邻近施工扰动诱发,表现为单侧沉降超限填充墙开裂及构件变形,严重削弱结构整体性。现行规范虽对建筑倾斜限值有明确规定,但针对局部倾斜的专项处置标准尚不完善。尤其老旧住宅楼因原始资料缺失施工缺陷叠加材料老化,倾斜治理面临精准诊断难扰动控制难长效维持难三重挑战,亟需构建“检测- 纠倾- 加固”一体化技术体系以保障民生安全。

既有研究多聚焦于整体纠倾或单一加固技术,对局部倾斜的连锁损伤机制及协同处治策略缺乏系统探索。局部倾斜引发的扭矩效应易导致角柱偏心受压超限节点核心区剪切破坏等隐性损伤,常规纠倾后若未针对性补强,残余应力将加速结构性能退化。本研究以典型框架住宅楼案例为载体,整合地质勘察结构评估与信息化施工技术,旨在突破局部倾斜治理的技术瓶颈,形成可复制推广的住宅楼安全性能提升方案,对延长建筑寿命节约社会资源具有显著实践价值。

1 倾斜原因综合分析

1.1 地基基础因素

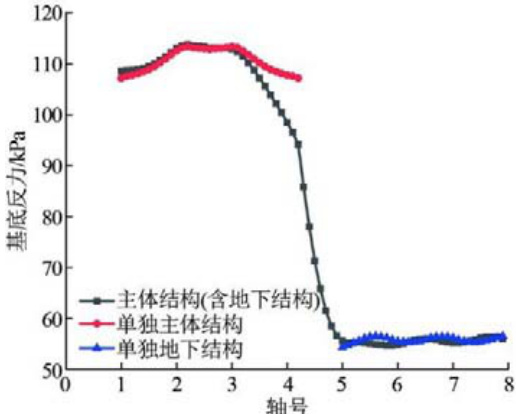

地基基础的缺陷是导致框架结构住宅楼局部倾斜的首要诱因。地基土层不均匀性会引发差异沉降,例如建筑一角坐落于坚硬砾石层而另一角位于松散回填土时,沉降速率差异可超过规范允许值(通常>3‰)。软弱下卧层的存在则大幅降低地基承载力,在长期荷载作用下产生塑性变形,如图1-1 所示。地下水位变化直接影响土体有效应力,水位骤降会使原饱和砂层失水固结,而水位上升则软化黏土层,两者均加剧沉降不均。

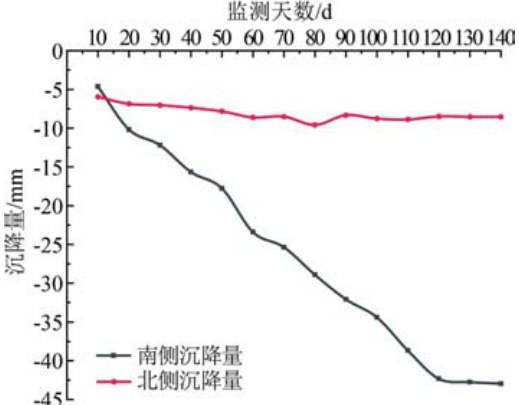

图 3-1 沉降图

地基浸水 / 渗漏常见于给排水管道破裂或地表水下渗,水流冲刷带走细颗粒土形成空洞,典型表现为厨房管井周边突发沉降。邻近施工影响同样不可忽视:基坑开挖卸荷引发土体侧向位移,降水作业造成地下水流场扰动,重型设备振动导致砂土液化——三者均会打破原有地基平衡。此外,基础设计 / 施工缺陷如独立基础尺寸不足桩基入岩深度不够混凝土浇筑离析等问题,均会显著削弱基础抗变形能力,成为倾斜的潜在诱因。

1.2 上部结构因素

上部结构自身缺陷会放大局部倾斜效应。荷载分布不均是最直接诱因,常见于住户擅自改造引起的局部超载:如某六层住宅顶层违规增设水箱(荷载增加 50kN/m2 )导致该区域柱网沉降量超出邻区2 倍。结构布置不合理主要指平面刚度分布失衡,例如L 形建筑转角处未设置抗震缝,在温度应力与地震力耦合作用下产生扭矩性倾斜。

节点连接缺陷表现为梁柱节点区箍筋缺失或锚固不足,削弱结构整体性,导致荷载传递路径改变,使部分柱体承担额外弯矩而倾斜(实测某建筑角柱偏移率达 5.8%c )。材料老化劣化则通过降低构件性能间接诱发倾斜:混凝土碳化深度超过保护层时钢筋锈蚀膨胀,柱截面损失率 >15% 将显著降低抗压刚度;砖砌填充墙风化酥碱导致水平约束减弱,加速框架变形。此类因素多与建筑年久失修相关,需通过结构检测评估其影响权重。

1.3 外部环境因素

自然灾害如地震引发砂土液化可使基础瞬时失稳,洪水浸泡则软化地基土(饱和黏土抗剪强度降幅超 40% ),二者均导致建筑单侧下陷。长期邻近动荷载影响常见于交通干线周边建筑,持续振动荷载使地基土体颗粒重组,如某高架桥旁住宅因每日 > 2000 车次的重型车辆振动,十年内倾斜率从 1.2‰增至 6.3%o< 。

管道泄漏侵蚀地基是隐蔽性极强的诱因:给水管长期渗漏形成水土流失通道,在基础下方掏蚀出空洞(探测显示最大空洞直径达 1.8m );污水管破裂则通过化学腐蚀降低土体胶结力,某案例中酸性污水使粉土承载力衰减 35% 。值得注意的是,此类因素常与地基基础问题耦合作用——如地震加剧土层不均匀沉降,动荷载加速管道接口松动,形成恶性循环,需在诊断中重点排查关联性。

2 局部倾斜对结构安全的影响评估

2.1 定性评估

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》对局部倾斜建筑开展系统性安全评估,重点检查倾斜导致的连锁结构损伤。通过现场勘查确定构件裂缝形态分布规律及发展趋势,结合倾斜方向与裂缝走向的关联性,判断结构损伤模式属于受压区破坏或受拉区开裂;检查梁柱节点核心区的剪切裂缝与钢筋外露情况,评估节点区抗剪能力衰减程度;观察填充墙体斜裂缝与水平裂缝的开展范围,分析非结构构件损伤对整体刚度的负面影响;综合损伤特征与规范限值,评定结构当前安全性等级,明确是否构成危险点及需紧急干预的薄弱部位,为后续定量分析提供定性依据。

2.2 倾斜导致附加内力的定量计算

局部倾斜打破结构原始受力平衡,需通过力学模型量化附加内力影响。建立框架结构计算简图,将实测倾斜角折算为柱顶水平位移边界条件;采用位移法求解倾斜状态下结构内力重分布,重点计算倾斜区角柱的附加弯矩与剪力增幅,分析柱端弯矩反弯点偏移对延性的削弱效应;校核梁构件在支座沉降差作用下产生的扭矩超限风险;验算基础底板因差异沉降引起的附加应力集中现象,对比基础设计承载力评估安全裕度。

3 局部纠倾技术方案设计

3.1 纠倾目标与原则

纠倾目标为将建筑倾斜率恢复至规范允许限值内,消除结构性损伤继续发展的风险。实施过程遵循分区分级微扰动原则:依据倾斜分布规律划分纠倾作业区,制定差异化的纠倾量分配方案;采用渐进式分级加载控制手段,确保纠倾力传导平缓;严格限制单日纠倾位移量以保护既有结构,避免因应力释放过快导致次生损伤;全过程贯彻动态调控理念,根据监测反馈实时优化施工参数,实现结构平稳复位。

3.2 方案比选与确定

对比掏土迫降法和局部顶升法适用性:掏土法通过基础下土体定向流失诱导沉降,适用于软土地基且具备可控性优势,但存在扰动地基风险;顶升法直接抬升倾斜区结构,精度高但对临时支撑体系要求严苛。综合工程地质条件倾斜特征及结构现状,采用“基础下定向掏土为主局部顶升补偿为辅”的复合方案——利用掏土迫降实现主体纠倾,辅以顶升微调解决局部残余偏差,兼顾效率与安全性。

3.3 关键技术参数

掏土孔位按放射状网格布设于沉降较小侧基础下方,孔深与孔径根据土层特性与目标纠倾量设计;顶升点布置于倾斜区关键柱位,顶升力依据结构自重分布与提升高度计算确定;纠倾速率实施双控机制,单日位移量不超过安全阈值,累计位移量不得超过阶段目标值。

3.4 施工监测方案

倾斜监测网布置于建筑外立面与屋顶层,裂缝测点设于典型损伤区;支撑应力监测点安装于关键顶升千斤顶。预设多级预警阈值:初级预警触发原因复核,中级预警启动方案调整,高级预警强制暂停施工。监测数据通过无线传输至指挥平台,如图3-1 所示,结合预设算法生成调控指令,构建信息化施工决策机制。

图3-1 监测数据

4 纠倾后结构加固设计

4.1 加固必要性

纠倾后结构加固是确保工程长治久安的核心环节,其必要性体现在三方面:首先,纠倾施工中顶升或迫降操作会引发结构内力重分布,导致构件产生新的应力集中或隐性损伤;其次,既有倾斜已造成柱体偏心受压梁体扭转变形节点区剪切裂缝等实质性损伤,削弱了结构原始承载力;最后,加固能系统性提升结构整体性和耐久性,通过弥补材料老化缺陷与构造薄弱环节,显著降低未来因环境作用或偶然荷载导致的复倾风险。因此,加固不仅是修复手段,更是保障建筑全寿命周期安全的关键措施。

4.2 加固区域定位

基于倾斜损伤机理与安全评估结论,精准锁定四大关键加固区域:倾斜幅度最大区域的柱体因长期承受附加弯矩,柱脚及中部易出现受压屈曲隐患;与倾斜柱相连的基础梁受差异沉降影响,跨中及支座处抗弯剪能力显著退化;框架节点在倾斜过程中承受非常规扭矩,核心区混凝土剥落与箍筋变形问题突出;填充墙开裂区域虽属非结构构件,但大面积裂缝会削弱建筑整体刚度,需同步修复以优化抗震性能。加固范围需覆盖损伤显性区域并延伸至潜在影响区,形成系统化补强网络。

4.3 加固方案设计

针对不同构件特性制定差异化加固策略:柱体采用外包钢加固技术,通过角钢缀板组合箍对混凝土形成侧向约束,显著提升轴压及抗弯能力;梁体在支座区域粘贴碳纤维U 型箍,利用高强纤维材料的抗拉性能增强斜截面抗剪承载力,抑制斜裂缝开展;基础补强采用树根桩技术,在沉降侧基础周边植入微型桩群,通过桩土协同作用调整地基刚度分布,阻断不均匀沉降传递路径;节点区采用封闭式钢板箍加固,将定制钢套筒通过高强螺栓锚固于梁柱交界面,恢复节点抗剪强度并改善应力扩散性能。各方案均辅以精细化构造设计,确保新旧构件协同工作。

结论

本研究建立了框架结构住宅楼局部倾斜治理的全流程技术体系,主要结论如下:其一,局部倾斜治理需遵循“精准诱因诊断 - 结构安全评估 - 微扰动纠倾 - 系统性加固”的技术路径。地质薄弱区定向掏土联合关键点顶升补偿的方法,可有效控制纠倾位移并规避次生损伤;基于损伤定位的柱体外包钢加固梁体碳纤维抗剪强化及树根桩基础补强措施,可协同恢复结构承载路径。全过程动态监测预警机制是保障纠倾加固安全实施的核心支撑。

该技术体系成功解决了局部倾斜引发的结构性能退化问题。工程实践验证了组合技术的可靠性:纠倾过程未诱发新增裂缝,倾斜率恢复至规范限值内;加固后关键构件应力重分布趋于均衡,长期监测显示结构状态稳定。

参考文献

[1] 王孜帆 . 掏土法与锚杆静压桩联合纠倾技术在某高层住宅的工程应用 [J]. 砖瓦 ,2024,(01):65-67.

[2] 丁浩 . 某高层住宅倾斜检测与纠倾加固处理 [J]. 安徽建筑 ,2021,28(05):178-179.

[3] 夏树峥. 填方灰土桩复合地基大底盘建筑倾斜特性及纠倾加固技术研究[D]. 长安大学 ,2019.

[4] 唐君 , 闫双跃 , 段启伟 , 等 . 掏土法与锚杆静压桩联合纠倾技术在某高层住宅的工程应用 [J].建筑科学 ,2021,37(07):131-138.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)