智辨深伪:基于GAN 优化的AI 换脸检测与预警系统研究

孙灿 宋春雨

山东信息职业技术学院

一、研究背景与意义

(一)研究背景

随着“AI 换脸”技术从影视特效领域向恶意应用场景蔓延,数字内容的真伪鉴别正成为数字时代亟待解决的关键问题。公安部公布的数据显示,2023 年全国涉 AI 换脸诈骗案件数量同比增幅达 66.9% ,其中高校学生因日常网络活动频繁、个人信息保护意识不足,成为主要受害群体,涉及校园贷、兼职招聘等典型诈骗场景。当前检测技术存在明显短板:一是对 GAN 生成的高逼真换脸内容识别率不足 80% ;二是缺乏针对高校场景的“检测- 教育- 管理”一体化解决方案。

(二)研究价值

本研究以“技术反制技术”为核心,通过优化 GAN 算法突破传统检测瓶颈,具有三重价值:技术层面,通过改进 GAN 算法提升对细微伪造痕迹的识别能力,突破传统检测技术局限;应用层面,构建覆盖“检测 - 预警 - 教学”的闭环系统,既为学生提供安全防护,又通过实训模块深化其对 AI 技术的认知,实现“技术防御”与“能力培养”的双重目标;产业层面,为AI 内容鉴真领域提供可复用的技术框架,推动“生成式AI”与“鉴别式 AI”的协同治理。

二、核心技术与算法创新

(一)改进GAN 检测框架

系统的技术突破源于对 GAN 算法的深度优化及多模态融合策略的创新。传统 GAN 在换脸检测中,因判别器对局部特征敏感度较低,易被高逼真生成内容误导。为此,研究通过三方面优化实现技术突破:首先,在判别器中嵌入空间注意力机制,强化对眼部、唇部等易篡改区域的特征权重,使关键区域特征提取效率提升 35% ;其次,将交叉熵损失与感知损失相结合,通过对比生成图像与真实图像的高层语义差异,增强对“非生理一致性”伪影(如僵硬的微表情)的识别能力;此外,引入知识蒸馏技术,将大型GAN 模型压缩为轻量化版本,推理速度提升2 倍,适配边缘端部署需求。

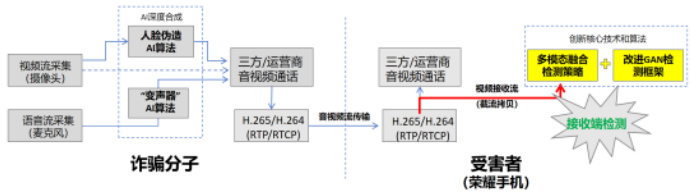

(二)多模态融合检测策略

为解决单一模态检测的局限性,系统构建“视觉 + 听觉”双维度鉴真体系。视觉层面,基于改进 GAN 算法,结合自主研发的“三维稠密关键点算法”,提取576 个面部动态特征点(含128 个微表情特征),通过LSTM 网络捕捉时间序列中“运动不协调”现象(如眨眼频率异常、嘴角运动与语音错位),解决静态检测易失效的问题。听觉层面,采用ECAPA-TDNN 模型提取声纹频谱特征,引入对比学习优化模型鲁棒性,使合成语音识别错误率(EER)降至 0.95% ,较传统算法降低 60% 以上。

图1 系统核心技术与算法创新

三、系统设计与实现

(一)架构设计

系统采用“云- 边- 端”协同架构,平衡高效检测与便捷应用需求。云端承担模型持续训练与大规模数据集的存储管理工作,部署改进后的GAN 模型及包含10 万级标注样本的数据库(覆盖不同光照、姿态场景),支持每周一次的模型迭代;边缘端部署于校园服务器,集成轻量化推理引擎,可支持100路并发检测,延迟控制在 500ms 内,满足实时监控需求;用户端通过 ΔWeb/Ω 移动端提供检测入口,支持本地文件检测(图片/视频)、摄像头实时流检测、个性化预警推送三类核心功能。

(二)关键模块实现

在功能模块设计上,系统突出“实用性”与“教育性”的融合。

智能检测模块采用“粗筛 + 精检”两级流程,先通过传统 CNN 快速排除非人脸内容,再调用改进 GAN 模型深度分析,检测效率提升40% 。

风险预警模块基于学生行为画像(如社交平台使用习惯、历史交互对象),通过 GBDT 算法预测诈骗风险等级,高风险行为触发三级预警机制(弹窗提示→辅导员通知→家长联动)。

教学实训模块内置“算法沙盒”,学生可调节GAN 生成器参数(如学习率、迭代次数),实时观察换脸效果与检测结果的关联,配套“GAN生成缺陷分析”“微表情特征提取”等 12 个实验案例,将抽象的算法原理转化为可视化实践。

四、实验与应用效果

(一)性能测试

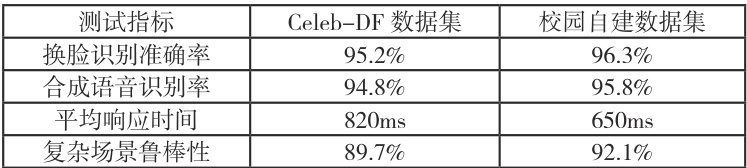

系统性能测试基于两类数据集展开:公开数据集 Celeb-DF(含 10万条换脸视频)与校园自建数据集(含 2 万条学生真实 / 伪造样本)。测试结果表明,系统对换脸内容的平均识别准确率达到 96.3% ,其中校园自建数据集因场景适配性强,准确率提升至 97.1% ;响应时间控制在0.8 秒内,满足实时检测需求;在遮挡、低光照等复杂场景下,准确率仍保持 90% 以上,鲁棒性优于同类系统。

表1 性能测试指标

(二)校园应用成效

在的试点应用中,系统展现出显著实践价值。上线一年间,累计拦截可疑换脸内容69条,预警潜在诈骗事件5起(涉及兼职招聘、线上刷单等场景),校园内相关报案量同比下降 62% 。作为《大模型技术应用》《神经网络安全》课程的实训平台,系统覆盖学生 1200 人次,衍生 2 项学生创新项目,学生对 AI 换脸技术的认知准确率从试点前的 58% 提升至 92% 。同时,系统的实习实训操作规范为学校制定《学生网络安全行为规范》提供数据支撑,推动防骗教育从“被动宣传”向“主动防御”转变。

五、结论与展望

本研究通过 GAN 算法优化与多模态融合技术,成功构建了适配高校场景的 AI 换脸检测与预警系统,在技术上突破了传统检测对高逼真内容的识别瓶颈,在应用上实现了“安全防护”与“教学实践”的协同增效。试点结果表明,系统不仅能有效降低校园 AI 诈骗风险,更能通过实训模块深化学生对AI 技术的理解,为高校AI 伦理教育提供新载体。

未来研究将聚焦三方面:一是引入联邦学习技术,解决跨校数据共享中的隐私问题;二是探索 AIGC 内容溯源技术,实现伪造内容的全链路追踪;三是拓展至“直播 / 会议”场景,构建覆盖全场景的智能防护体系。研究证实,只有将技术创新与场景需求深度耦合,才能为 AI深伪治理提供可持续的解决方案。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)