新课标下初中生物实验教学的改进实践

刘佳

长春市新解放学校 130062

生物学是初中教育阶段的重要学科之一,不仅能帮助学生掌握基础知识,还能培养学生科学思维能力与实践能力。实践性、实验性突出是生物学课程的特征,实验教学在生物学课程中扮演着至关重要的角色。通过生物实验能让学生直观地了解、感知生物现象,在实践中提升观察能力、问题分析能力及解决问题能力,对学生全面发展具有极为重要的意义。

一、新课标下初中生物实验教学存在的问题

(一)教学内容单一

现阶段初中生物实验教学主要依据教材收录的实验开展,以观察动物、植物细胞等入门性和验证性实验为主,虽然能帮助学生掌握实验常规技能和生物理论知识,但是单一、闭塞的实验对学生而言缺乏探究性与能力训练,学生能接触到的实验内容、类型都较为单一,无法满足学生个性化学习需求及实际发展需求,阻碍学生综合能力、创新能力的发展,导致学生对生命科学知识的基础认知停留于浅层,无法有效辨别事物现象及行为。同时,由于生物学课程的内涵与外延普及性大,学生普遍缺乏实验学习的兴趣与动力,不能有效融入整个学习活动中,最终出现学习质量的下滑,也降低了生物学课程育人成效。

(二)教学情境单一

实验教学在初中生物课程体系中扮演者无可替代的角色,作为一种重要的教学方式,旨在引导学生参与直观的实验活动中,借助自主实践、合作探究等途径,经历知识的生成的运用,培养学生动手能力与探究精神。但当前生物实验教学普遍存在缺乏真实情境的支撑的问题,在一定程度上影响学生实验教学效果、能力培养。还有部分较为抽象、理论化的生物实验距离学生现实生活较为遥远,如实验器材和实验药材无法从学生身边活动、实验操作流程较为复杂、无法将实验运用于日常生活中,此类型实验只能在硬件固定、环境僵化、高度统一指导下进行,学生做完实验也无法切实领悟生物学科的内涵与魅力,不能感受到有用的生命科学知识,极易产生厌烦、退避、抗拒等情绪,阻碍其学科核心素养的全面发展。

二、新课标下初中生物实验教学的改进实践

(一)丰富实验内容,促进深度交流,体悟知识内涵

初中生物实验不仅是训练技能的过程,更是知识内化和理解的过程。教师应贯彻新课标倡导的“ 以生为本” 理念,结合学生兴趣与需求,适当增删实验数量与种类,加入不同类型实验形式引导学生全体参与的同时,围绕实验原理、实验设计、实验结果进行深度交流,从而激发学生生物学习兴趣,深化学生对生物知识的理解与记忆。

以七年级人教版下册《人体内的物质运输》为例,基于本课教学要求学生通过显微镜观察小鱼尾鳍,区分动脉、静脉、毛细血管的血流特点,理解血管功能。教师可以遵循组内异质、组间同质的原则将学生划分为人数相等的学习小组,围绕传统操作易停留于“ 技能训练” ,学生对血管动态功能与循环系统整体性的关联理解不足丰富实验内容;首先为学生展示交通事故伤员急救视频,并向学生提问“ 为何医护人员需快速判断出血血管类型?” ,指导学生分组讨论动脉、静脉、毛细血管三类血流在方向、速度、压力异同,并预测显微镜下的差异;然后要求学生小组按教材步骤用湿棉絮包裹小鱼鳃盖及躯干(维持呼吸),低倍镜观察尾鳍血流,引导学生探索毛细血管的判断依据为何是“ 红细胞单行通过” 、若血流停滞可能原因是什么。引导小组自选“ 对比室温( 25∘C )与低温( 10∘C )下毛细血管血流速度(冰水调控温度)” 和“ 滴加肾上腺素稀释液( 0.1% ),观察动脉收缩现象(模拟应激反应)” 变量实验,由教师配合学生小组使用手机显微镜头拍摄血流视频,导入平板端APP 标注血管类型,生成动态循环路径图;最后,引导学生就 “ 动脉血流速度快,其管壁结构如何支持这一功能?” 展开交流探讨,增强学生对本课知识理解。由小组成员同用橡皮管(动脉)、海绵网(毛细血管)、软管(静脉)制作循环系统物理模型,模拟血流路径与物质交换进行总结。

(二)创建真实情境,锻炼实践能力,迁移运用知识

新课标下不仅要向学生传递生物学知识,更要引导学生运用所学知识解决现实中的复杂问题。创建真实情境是培养学生运用知识解决问题的重要途径,教师要设计贴近学生现实生活的实验情境,启迪学生将生物学知识与现实生活结构,促进学生更高效的将所学知识内化吸收为核心素养,在迁移运用知识的实践中实现综合素养的全面发展。

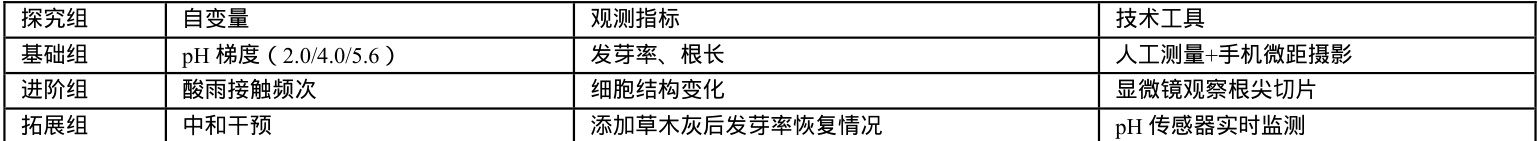

以七年级人教版下册《人类活动对生物圈的影响》为例,教材原实验为模拟酸雨对种子萌发的影响,但存在周期长、变量单一、脱离真实环境等问题。为此,教师可以遵循生活化理念以学生学生熟悉的城市绿化植物(如梧桐)种子为对象,结合当地环保部门发布的酸雨监测数据,提出核心问题:“ 酸雨是否影响我们校园树木的繁衍?” ;引导学生分组采集校园不同方位(临近马路/教学楼/花圃)的雨水,用pH 试纸检测并标注采样点,绘制“ 校园雨水pH 分布图” ;引导学生挑选日常生活易获取的种子,用稀硫酸 + 硝酸混合液(体积比 3:1)制作酸雨模拟液,并为学生明确不同组别的任务。通过实践显微镜对比,可以发现 pH5.6 时种子根尖细胞排列紧密,分裂旺盛,而 pH2.0 时细胞壁溶解,染色体碎裂。结合这一实情共同讨论“ 低 pH 是否可能打破种子休眠?” 。最后由小组代表就“ 为酸雨严重区域推荐抗性植物” “ 设计校园树木保护方案” 进行总结。

综上所述,新课标下初中生物实验教学改进要聚焦帮助学生掌握科学知识,培养学生科学探究能力、批判性思维与创新精神。以实验教学质量的不断提升激发学生学习兴趣,更牢固的掌握生物基本概念和技能,为未来学习与发展奠定基础。

参考文献:

[1]许巧荣.新课标背景下初中生物实验教学有效性提升策略分析[J].学周刊,2025,(20):125-127.

[2]冯小琴.基于核心素养培养的初中生物实验教学策略[J].宁夏教育,2025,(04):62-63.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)