基于问题式教学的高中地理综合思维培养

陈坤

四川省仪陇中学校

1. 引言

随着《普通高中地理课程标准(2017 年版 2020 年修订)》的实施,培养学生地理核心素养成为教学改革的重要方向。综合思维作为核心素养的关键维度,强调学生能够运用地理要素相互作用的观点,从时空综合的视角认识地理事物和现象(教育部,2020)。然而,传统教学方式在培养学生综合思维方面存在明显局限:一方面,知识呈现碎片化,难以形成系统认知;另一方面,缺乏真实问题情境,导致知识迁移能力不足。河流冲淤平衡作为自然地理的重要内容,涉及水文、地貌、气候、人类活动等多重要素的相互作用,是培养综合思维的理想载体。问题式教学以真实问题为起点,通过引导学生分析问题、解决问题的过程来获取知识(Barrows,1996)。其优势在于:第一,创设真实情境,增强学习动机;第二,强调思维过程,促进深度学习;第三,培养问题解决能力,实现知识迁移。本研究以黄河小北干流为例,探索问题式教学培养综合思维的具体路径,为地理教学改革提供实践参考。

2. 理论基础

2.1 问题式教学的理论框架

问题式教学起源于医学教育领域,其核心特征包括:以问题为学习的起点、以学生为中心、教师扮演引导者角色、强调小组合作学习、在问题解决中建构知识。在地理教学中应用问题式教学,需要特别注意:

(1)问题情境的真实性:选取真实、典型的地理案例;

(2)问题设计的层次性:构建由浅入深的"问题链";

(3)问题解决的探究性:引导学生像地理学家一样思考。

2.2 理论融合的创新点

本研究将综合思维的三个维度与问题式教学有机结合,构建"三维问题链"教学模式:

(1)要素维度问题:培养要素关联能力(2)时空维度问题:发展过程推理能力(3)区域维度问题:提升区域比较能力

这种教学模式突破了传统的问题设计方式,使综合思维培养更具系统

性和可操作性。

3. 教学设计

3.1 教学背景分析

3.1.1 课标要求

对应"自然地理基础"模块中的"流水作用"内容要求,重点培养学生:(1)分析河流冲淤的形成条件;(2)理解人类活动对河流地貌的影响;(3)掌握地理要素相互作用的分析方法

3.1.2 学情分析

教学对象为高二年级学生,通过前测发现: 85% 的学生能识别单一影响因素;仅 35% 的学生能分析要素相互作用; 28% 的学生具备时空综合意识

3.1.3 案例选取

选择黄河小北干流为教学案例,因其具有:典型性:典型的堆积性游荡河道;对比性:与大北干流形成鲜明对比;奇特性:"揭河底"现象独具特色;现实性:涉及重要的人地关系问题。

3.2 教学目标设计

3.2.1 教学目标

(1)掌握冲淤平衡的概念及原理;

(2)能够从多要素、多时空维度分析冲淤现象;

(3)培养区域认知和人地协调观。

3.2.2 教学重难点

重点:冲淤平衡的影响因素分析难点:多要素的相互作用及时空演变规律

3.2.3 教学方法

采用问题式教学法为主,结合案例分析和小组讨论。

4. 教学实施

4.1 问题链设计

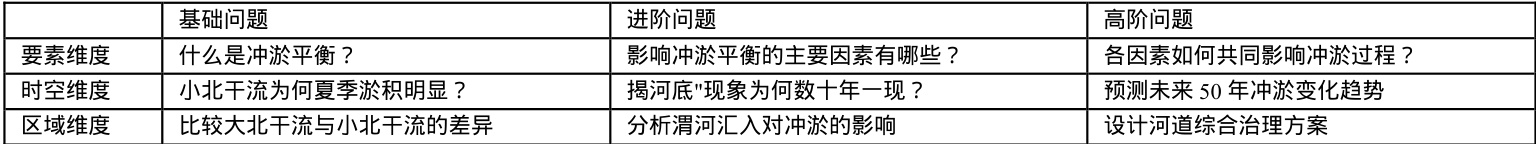

构建"三维问题链",包括9 个核心问题:

4.2 课堂实施流程

4.2.1 情境导入(5 分钟)

展示黄河"揭河底"现象的震撼视频,引发学生思考:"为什么会出现这种奇特现象?"

4.2.2 问题探究(25 分钟)

分组讨论关键问题:

1. 对比分析大北干流和小北干流的冲淤差异;

2. 探讨"揭河底"现象的形成机制;

3. 分析人类活动对冲淤过程的影响。

4.2.3 总结提升(10 分钟)

师生共同构建分析框架:

要素系统:水量、含沙量、地形、植被...

时空维度:季节变化→年际变化 $$ 长期演变人类影响:水利工程、防洪措施...

5. 教学评价与反思

与常规的教学模式相比,问题驱动教学模式真正做到了突出学生的主体地位,将课堂还给学生。在问题驱动教学过程中,教师灵活利用视频、图片、故事等进行情境创设,又借助合适的问题激发学生思考,这对于培养学生的独立思考、分析问题、解决问题的能力大有裨益,有助于促进学生学科核心素养的发展。

6. 结论

综上所述,新课程标准背景下,变革育人方式,突出问题探究,已成为鲜明的导向。指导学生开展问题探究,科学评价学生探究结果等也逐渐发展成为教师的必备技能。当下以大概念统摄的单元教学,大多基于教师立场。本文立足于新课程标准探索的实践,以学生为中心,提出以学习活动来让学生在“ 做中学” ,摆脱教材的羁绊,回归真实生活情境,不仅可以获得必备知识和关键能力,还可以有效提升地理实践的行动能力,习得素养。推动学生的认知发展;从教师指导、团队合作到个人独立设计和实施,实现学生地理实践能力的跨越式进阶。

[参考文献]

1.中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017 年版2020 年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

2.王志军,汪宇飞.基于真实情境的地理试题分析课单元教学设计与实施[J].中学地理教学参考(上半月),2022(9):41-45.

3.陈作允,沈丹丹.设计地理问题链,驱动课堂深度学习[J].地理教学, 2020(6):26-30 .

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)