《智能制造技术》面向非机械类专业课程教学探索与实践

司媛媛 王惠芳 吴豪琼

河南工学院 河南新乡 453000

一、引言

《智能制造技术》课程的开设不仅是高校响应国家战略的需求,更是培养未来产业人才的关键举措。智能制造涉及机械、自动化、计算机、大数据、人工智能、管理多学科,针对不同专业的学生,在培养学生过程中应做出不同的培养计划,并生成不同的评价体系。

二、教学现状

《智能制造技术》是工业工程专业学生的专业选修课,旨在使学生对智能制造技术的相关知识有一个较为全面的了解,掌握现代智能制造技术的发展情况和技术前沿。目前该课程主要采用理论授课,理论学时较多,涵盖知识面较广,包括智能制造技术基本知识、人工智能、智能设计、智能加工技术、智能过程的智能监测等,这些内容与机械制造装备等具有密切关系,而该专业学生以前较少接触工科类课程,因此接受起来有一定难度。且目前教授形式为以教师讲授为主,加上对部分跨学科知识的难以理解,会造成学生学习热情骤减。针对非机械类学生(如计算机、电子、管理、材料等专业)学习《智能制造技术》课程的教学创新,需突破传统工科教学模式。

三、教学方法创新

1、教学理念创新

针对如何解决目前教学中学生的学习困境,特提出了一种教学方法:每节课为学生布置一个机械装备类基础知识,例如“什么是传感器”、“传统数控机床的认识”等,这些知识点虽说较基础,但对于工业工程专业学生来说,确是从未涉猎之区域。让学生根据要求在课堂外查找资料、视频等钻研和掌握该类基础知识,并在每一节课程开始前5-8 分钟左右挑出一组学生采用“翻转课堂”教学方式,向同学们展示课下学习成果,展示过程可以采用PPT, 也可以采用视频 + 讲解的方法,这种理念既提高了学生的学习积极性,又可以通过课前知识的储备加深学生们对专业以外的知识有更多的了解。在此基础上,在讲解《智能制造技术》课程过程中,可以解决部分跨专业学科知识讲解的难度。例如,同学们在课前对传统数控机床的知识有了一定了解,在讲解“智能制造装备”该章节内容时,学生们面对高档数控机床时,不会出现知识的断层,且在前期的资料查找过程中,学生们也会涉猎到高档数控机床的知识,并对其与传统数控机床区别有一定的疑问,因此带着问题进入课堂会让课堂变得更具吸引力,听课兴趣倍增。此教学方法的创新同时又锻炼了学生的自我表现能力,养成自学的良好习惯,并可以将汇报结果作为过程性考核方式之一。

2、评价体系创新

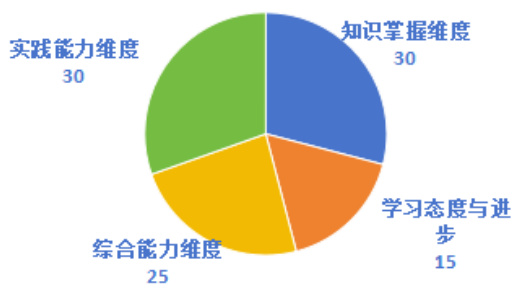

考虑到工业工程专业的特殊性,因此课程评价体系需兼顾跨学科背景特点,注重知识迁移能力。根据综合考虑,将评价体系分成以下几

个维度,如图1 所示。

图1 评价体系

(1)知识掌握维度:考核对智能制造核心概念(如工业物联网、数字孪生、大数据分析等)的掌握程度,针对非机械类学生,弱化机械设计细节,侧重应用场景。

(2)实践能力维度:分组完成微型项目(如智能产线优化方案、数字化管理原型设计),根据学生基础分层任务,考核方案可行性及创新性。

(3)综合能力维度:考核学生问题解决能力及团队协作与沟通能力。采用同伴互评 + 教师观察,重点考察协作中的角色贡献。

(4)学习态度与进步维度:重点考核课堂参与度及阶段性进步。

四、结语

综上所述,通过对工业工程专业学生《智能制造技术》课程教学过程中教学方法创新及评价体系创新,解决了以往教学方法枯燥、学生学习跨专业学科难度大的问题,提高了学生的学习兴趣,促使课堂质量得到了提高,帮助非机械类学生建立智能制造思维,将其培养成“懂技术的跨领域人才”。

参考文献

[1] 郭二廓 , 裴宏杰 , 许桢英 . 智能制造装备技术课程教学探索与实践 [J]. 高教学刊 ,2025,11(10):119- 122.

[2] 郭明波 . 智能制造背景下数控加工实训教学改革与实践探析 [J].华东科技 ,2025,(04):86- 88.

[3] 赵琳 , 张森 , 潘广源 , 等 . 高校《智能制造技术》课程教学与信息技术融合探讨 [C]// 河南省民办教育协会 .2025 年高等教育发展论坛论文集(上册). 临沂大学自动化与电气工程学院,2025:157- 158.

注:本文来源于2024年教育教学改革研究与实践项目-以“ 学生” 为中心的“ 智能数控系统原理及应用” 课程教学模式改革与实践,项目编号:JX GC- 2024009;教学创新项目 - 《智能制造技术》课程教学方法创新,项目编号:cx20241- 0185。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)