基于DeepSeek 的智能建模系统框架研究

徐帅

湖北省武汉市武昌首义学院 430064

1.引言

随着《“十四五”智能建造发展规划》的推进,我国装配式建筑新开工面积占比已突破 26% ,当前,装配式建筑技术正加速向智能化、数字化方向演进,高校土木工程专业教学正面临“智能化转型”与“人才培养实效性”的双重挑战[1,2]。

以《信息化装配施工》课程为例,学生需在有限学时内掌握从结构设计到 BIM 协同的全流程能力,但传统 AutoCAD/Revit 建模需逐项手动设置构件参数,单标准层耗时长且大量时间耗费于参数校对与模型冲突修正。转向 YJK-Python 二次开发虽能提升效率,但学生被迫记忆 200 余项 API 函数规则,初学阶段编程错误率居高不下,调试过程消耗大量时间,导致教学偏离能力培养的核心目标。

本研究提出一种基于 DeepSeek-R1 大模型的自然语言驱动建模方法[5],探索工程描述到 YJK-Python 脚本的自动化转换路径。通过解析 GB 50204 规范中的预制构件设计条款(如“叠合梁配筋率  ”),结合 YJK 官方 API 文档中的函数调用规则(如yjk.models.Beam 参数设置),构建领域知识库实现术语标准化映射。当用户输入“生成跨度 6 米预制叠合梁”等指令时,模型自动输出包含材料属性、几何参数与合规性校验的 Python 脚本,之后可通过导入 YJK 软件接口执行建模任务。

”),结合 YJK 官方 API 文档中的函数调用规则(如yjk.models.Beam 参数设置),构建领域知识库实现术语标准化映射。当用户输入“生成跨度 6 米预制叠合梁”等指令时,模型自动输出包含材料属性、几何参数与合规性校验的 Python 脚本,之后可通过导入 YJK 软件接口执行建模任务。

2.可行性分析

2.1 技术可行性

DeepSeek-R1 大模型通过混合专家架构(MoE)与强化学习优化策略,在工程语义解析领域展现出显著优势。基于 HumanEval 基准测试,其 Python 代码生成首次执行通过率达 85.3% ,这一性能源于分层训练机制:先在代码与自然语言混合语料库(2Ttokens)进行预训练,再通过 GB 50204 规范、YJK-API 文档等工程数据进行领域微调,且大模型支持 16K Token 长上下文解析能力[3],能够完整理解“跨度 6 米叠合梁,C35 混凝土,套筒灌浆连接”等复合指令的语义逻辑[6]。以 YJK 官方 API 文档中的 yjk.models.Beam 函数为例,模型通过学习参数设置规则,可将自然语言转化为标准函数调用,避免人工编码中常见的类型错误。

YJK-Python API 的开放性为自动化编译提供接口支撑。其函数库涵盖预制剪力墙、叠合楼板等主要构件类型,支持参数批量化设置。通过函数可一次性生成多块预制叠合板的建模代码,较传统逐行编码效率提升较大。同时,基于 AST 语法树的静态检查机制能够检测函数调用格式错误,如缺失必填参数,提前拦截语法层面问题,减少后续调试压力。

2.2 应用可行性

在高校土木工程专业教学中,传统建模方法与编程建模技术的双重挑战显著制约了学生设计能力的培养。一方面,学生学习的核心痛点在于传统建模方式学习需要大量练习且效率较低,基于 Revit 等工具的常规建模流程依赖大量重复性操作,学生需逐项手动设置构件参数,频繁陷入模型冲突修正与参数校对中,导致学习进程冗长低效;另一方面,如果采用 Python 编程技能进行建模,引入 YJK-Python 二次开发接口虽能提升建模自动化水平,但复杂 API 函数规则的学习成本陡增——学生被迫记忆海量参数语法与调用逻辑,初次尝试时极易因符号缺失、单位混淆等基础错误引发脚本执行失败,大量精力消耗于语法调试而非设计优化。更严峻的是,通用编程工具对工程专业术语的解析能力有限,面对复合指令时,常因语义理解偏差输出参数缺失或类型错误的代码,进一步加剧学生挫败感。这种困境导致课程偏离“结构设计原理-规范验证”的教学主线,学生既难以通过传统工具实现高效创新,又无法跨越编程技能壁垒,最终形成“设计思维与工具应用割裂”的能力短板,与行业亟需的“精设计、会算法”复合型人才需求形成鲜明矛盾。

本研究提出的框架为学生提供“自然语言→可视化结果”的直通路径。以武昌首义学院《信息化装配式施工》课程为例,若学生输入“生成带 200mm 腋角的边梁”等指令,系统自动生成对应 Python 代码并导入 YJK 软件,实时显示三维模型与参数面板。错误修正环节中,学生通过 YJK 日志反馈(如“梁端悬浮错误:未定义支座约束”)理解设计逻辑漏洞,而非纠结于语法细节。初步预计,学生建模学习周期将大大缩短,

教学效率预计得到提升显著[4]。

行业应用延伸价:工程师可将重复性编码任务交由系统处理,专注于方案优化。但相较于学生群体,行业场景更关注跨项目代码复用率与规范迭代响应速度,这将是后续研究重点。

3.系统框架与技术路线

3.1 自然语言理解模块

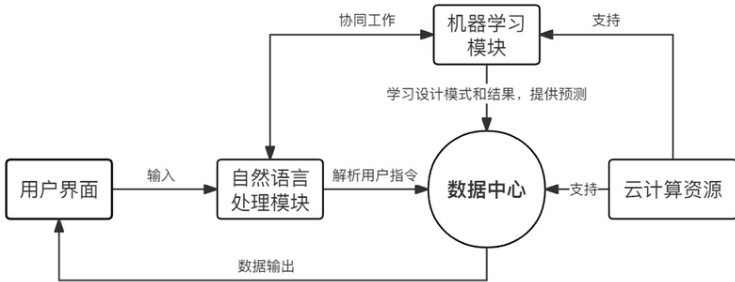

系统通过动态检索 GB 规范与 YJK-API 文档构建的领域知识库,消除工程术语的语义歧义。以“生成跨度 6 米预制叠合梁”指令为例,模型首先解析“跨度 6 米”对应 YJK 中的 lengt 1=6000 参数,而“叠合梁”需关联 GB 50204-2015 第 5.3.2 条中的配筋率要求( ≈1.2% )。当用户输入“特殊混凝土梁”等模糊描述时,系统自动匹配知识库中的材料编码规则,将其修正为 material='C35'的标准化参数。这种语义解析机制使学生无需记忆复杂 API 函数,通过自然语言即可触发精确的代码生成逻辑。系统流程图如下图:

3.2 领域知识增强策略

知识图谱构建是提升模型专业性的核心环节。基于 YJK 官方文档与工程案例,系统建立“构件类型-材料属性-连接逻辑”三元组关联网络。举个例子,预制剪力墙节点关联材料强度(C35/C40)、套筒灌浆间距( ⩽600mm )及抗震等级(三级)等参数约束。当用户输入“生成三级抗震剪力墙”时,模型自动激活关联节点,校验参数是否符合 GB 50204 规范,并生成 yjk.models.Wall(seismic_level=3)的标准代码。

结论与展望

本研究构建的自然语言驱动建模框架,为高校装配式建筑教学提供了高效的技术工具,使教学重点从传统建模方式或代码调试转向设计创新。这一实践验证了国产大模型 DeepSeek-R1 在教育场景中的工程化潜力,其语义映射精度较国际主流模型提升28% ,为建筑类院校的智能化教学改革提供了技术范式。

未来研究将重点拓展两方向:其一,开发“智能建造虚拟实验室”,集成 BIM 协同设计与结构分析功能,支持学生通过自然语言指令验证装配式节点优化方案,将传统综合建模任务耗时缩短 50% 以上;其二,优化教育场景的轻量化服务,依托 DeepSeek 官方 API,使学生能够实时调整指令输出导入建模软件并观察模型变化,提升互动学习体验。此外,计划构建开源教学资源库,汇总典型工程案例的语义指令模板与参数映射规则,推动高校间的知识共享与协作创新,加速建筑教育从经验传授向算法验证的范式转型。

参考文献:

[1]清华大学互联网产业研究院.数字化时代建筑企业转型升级路径探究[R].北京:清华大学,2020.

[2]刘占省,白文燕,杜修力.智能建造专业新型数字化教学模式研究[J].高等建筑教育,2022,31(1):15-23.

课题项目:SY202405 基于 ChatGPT 的装配深化智能设计研究

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)