基于前端感知数据的农业墒情预警模型的最佳化的栽种管理决策研究

黄学珍 叶金贤

1.贵阳高新兆诚科技有限公司;2.贵州大学继续教育学院 贵州贵阳 550025

1 引言

自党的十八大以来,我国推行了精准脱贫战略,实现了贫困人口的全面脱贫,并高度重视“三农”问题,农村生产力显著提升,农业现代化水平不断提高,但与发达国家相比仍有一定差距[1]。目前,传统农业发展仍占主导地位,自然资源短缺问题突出,环境持续恶化趋势明显,农业生产的风险不断积累[2]。全球气候变暖导致我国农业灾害频发,特别是旱涝灾害,它们对农作物产量影响显著,限制了农业经济的发展[3]。水资源的合理利用和种植业墒情的准确预报预警一直都是研究者们关注的课题。土壤墒情影响农作物的生长、产量及品质的形成,这对节水灌溉、预测墒情决策等的制定具有重要影响[4]。当前,尽管土壤墒情领域已取得一定的研究进展,但在关键领域如土壤水分变化的实时监测、作物需水时机的精准判断以及灌溉时机的科学决策等方面仍需进一步深入探索与完善。

精准农业是一种新兴的生产模式,以科技创新为动力,利用先进技术与信息化管理,实现农业生产全程的精准监测与调控,旨在提高生产效率、保障食品安全和品质[5]。精准农业技术在现代农业中应用广泛,特别是基于前端感知数据的农业墒情预警模型,对于提高农田水分管理效率和节水灌溉至关重要。随着物联网、大数据和人工智能的发展,实时监测土壤和作物状态成为现实,为农业提供了大量数据支持。但如何从这些数据中提取信息,构建准确的墒情预警模型,并据此做出优化的栽种管理决策,仍是农业领域面临的重大挑战。特别是在全球气候变化背景下,极端天气事件频发,水资源短缺问题日益严重,对农业生产的稳定性构成了威胁。因此,发展智能化墒情预警系统对于确保粮食安全、提升农业生产效率具有重要意义。通过优化种植管理决策,例如适时灌溉、合理施肥、病虫害防治,能够提高作物产量和品质,减少资源浪费,实现农业的可持续发展。

2 基于前端感知数据的农业墒情预警模型

2.1 预警模型在农业墒情监测中的应用

随着物联网、大数据和人工智能技术的不断进步,信息化、网络化的智能农业冲击着传统农业,落后的传统农业技术耗时、耗材、效率低,已不能适应现代农业的需求[6]。农业信息化网络技术,尤其是物联网技术在农业领域的应用取得了显著的进展。传感器、网络传输、数据存储和处理等关键技术的持续进步与完善,极大地推动了土壤墒情监测及预警相关技术在农业生产中的广泛应用。陈天华等[7]利用 ARM 和 GPRS 系统,研制了一种土壤墒情监测和预报系统,提高了水资源利用效率。蔡甲冰等[8]设计了土壤墒情的实时监测与灌溉决策系统,实现了作物田间精量灌溉管理和控制。系统通过汇聚作物基础信息,分析土壤物理和化学数据、作物旱涝指标和产出数据,建立土壤墒情评价指标体系。利用 LSTM 神经网络,构建农业墒情预警模型,实时采集环境数据作为学习样本,调整网络参数,直至误差达标或达到最大迭代次数,实现土壤墒情实时预警,帮助农户掌握土壤状况,优化栽种管理决策,提供减灾抗旱信息。

2.2 农业墒情监测预警服务管理平台

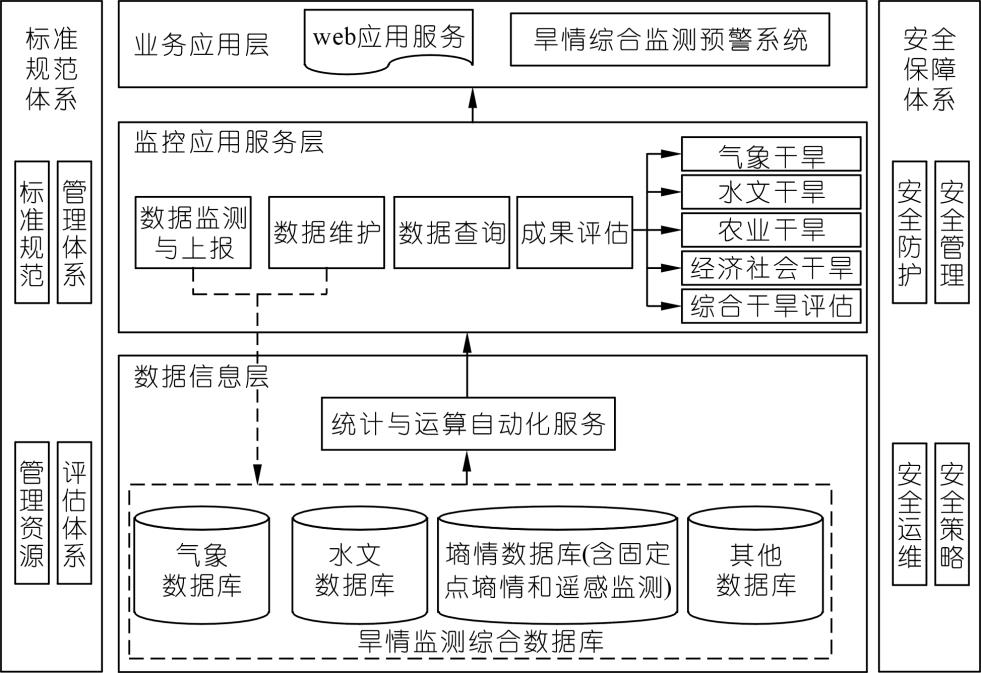

在全球气候变化背景下,干旱发生频率及旱灾损失程度呈显著增强的趋势[9],构建农业墒情监测预警服务管理平台是弥补墒情监测预警服务在信息化方面所存在的不足而采取的实际举措。农业墒情监测系统是一个复杂的多层次系统,旨在实时监测和管理土壤中的水分含量,为农业灌溉和作物管理提供科学依据。其总体架构可以分为数据采集层、数据传输层、数据处理层、应用服务层和安全维护层,每一层都包含多个关键组件和功能。如图1:

通过以上各层次的紧密协作,农业墒情监测系统能够实现对土壤水分的实时监测、数据分析和科学管理,为农业生产提供强有力的技术支持,提升农业的精细化管理水平。

3 农业墒情预警模型的构建

3.1 预警模型原理

采用熵权法精确计算各特征之权重,并依据自定义权重公式确立监督学习模型所必需的Label。随后利用LSTM(长短期记忆)神经网络模型,对全国范围内所有气象站的未来土壤墒情进行预测[10]。在数据理论框架中,熵作为衡量不确定性的度量单位,其数值变化与数据量的增减及系统稳定性的变动紧密相关。通过计算熵值,能够深入分析事件的稳定性状况,并借助熵来量化随机项目的离散程度。当离散程度增大时,最终分析指标(即权重)的影响力也相应增强。

3.2 预警模型设计原则

(1)数据可靠性:模型需要基于高质量、可靠的前端感知数据,主要包括土壤湿度、气温、降水量和光照强度等农业关键指标,确保数据的准确和实时获取。

(2)模型准确性:预警模型的预测应尽可能准确,减少误报和漏报,且需要经过严格的校验和验证,确保在不同环境和条件下具有稳定的性能。

(3)适应性:预警模型应具有良好的适应性,能够根据不同作物类型、土壤条件和气候环境进行动态调整,以满足多样化农业生产需求。

(4)易操作性:系统设计应简便易用,便于农户和农业管理者操作,降低技术门槛,提供友好的用户界面和直观的数据展示是关键。

(5)成本效益:模型和系统应考虑实施和维护成本,平衡成本与效益,确保对小规模和大规模农业生产者都有较高的性价比。

3.3 模型选择

为了实现精确的墒情预警和优化的栽种管理决策,需要选择合适的模型使模型具备良好的预测能力和适应性。

① 数据预处理。去除数据中的噪声和异常值,填补缺失值。选择关键信息如土壤湿度、温度、降雨量、作物类型等,通过特征转换、归一化等方法,提升数据质量。

② 模型类型选择。传统机器学习模型:线性回归和岭回归适用于线性关系明确的场景,能快速构建和训练模型;决策树和随机森林能够处理非线性关系,具备较强的解释性和鲁棒性。深度学习模型:神经网络,如多层感知器(MLP),适合复杂的非线性关系和大数据量的处理;循环神经网络(RNN)和长短期记忆网络(LSTM):针对时间序列数据的特性,可以捕捉时间依赖关系和长期趋势。

③ 评价指标确定。选择适当的评价指标,如均方误差、均方根误差、平均绝对误差和 R2 等,衡量模型的预测准确性和稳健性。

5 结语

本文依托前端感知数据,构建了一套严谨的农业墒情预警模型,并据此对栽种管理决策进行优化处理。研究表明,利用先进的前端感知技术所采集的土壤湿度、气温、降水量等关键农业数据,显著提升了墒情预警的精确度,同时为农户提供了更为科学合理的栽种管理指导方案,从而促进农作物产量的增长及资源利用效率的提升。此外,通过模型优化和决策分析,有助于实现精细化农业管理,降低农业生产风险。

参考文献

[1]周一平,顾协国.我国农业现代化面临的主要问题及解决对策[J].农村经济与科技,2023,34(17):23-26.

[2]周一平,顾协国.大数据在农村金融发展中的应用探究[J].新时代职业教育,2022,(3):39-42.

[3]黄禹.旱涝灾害对我国粮食生产影响分析[J].中国农业信息,2015,(6):41-44.

基金项目:贵州省科技计划项目(黔科合支撑[2023]一般 091;编号:202369274114021931)

作者简介:黄学珍(1975-),女,仡佬族,贵州道真人,硕士研究生,主要研究方向为农业经济与环境.

*通讯作者:叶金贤(1974-),男,仡佬族,贵州道真人,硕士研究生,副教授,主要研究方向为数学教育、软件工程.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)