沉浸式实践教学在生态学数据分析课程中的应用探索

肖武鹏

厦门大学环境与生态学院 福建厦门 361100

[ 关键字] 沉浸式教学;生态学数据分析;R 语言;统计建模;本科教学改革

一、引言

生态学作为研究生物与环境相互作用的基础学科,正处于从观察描述向数据驱动与机制建模并重的范式转变阶段[1]。遥感、生物信息学、环境监测与传感网络等技术的发展,使生态系统研究呈现出数据类型多元、尺度嵌套与复杂非线性并存的特征[2-4]。大量复杂数据的生成,不仅挑战了传统生态学理论体系,也对生态学人才培养模式提出了更高要求 [2]。在本科阶段及时引入数据分析能力训练,不仅是对未来科研能力的储备,也是生态学专业学生具备问题解决能力、开展跨学科协作的基础[5]。然而,我国生态学本科教育中普遍存在“理论教学主导、实践训练不足,编程工具薄弱、科研视野缺失”的问题,学生虽掌握一定的生态学知识体系,但难以独立完成数据分析与结果表达任务,在本科阶段形成有效科研能力链条的学生比例较低[6]。

面对这一挑战,“生态学制图及应用”课程以学生实际技能提升和科研能力构建为核心目标,结合R 语言编程、数据可视化与生态统计建模等教学内容,重构教学方法,创新教学手段。课程实施沉浸式实践教学,以真实生态问题为载体、以现场编程与逐步建模为路径,引导学生在实践中掌握生态数据分析工具并完成科研表达。本研究系统总结了该课程的教学设计、实施过程、教学成效与存在问题,提出可复制、可推广的生态类课程实践教学范式,为生态学本科教育改革提供经验支撑。

二、课程背景与教学目标

“生态学制图及应用”课程设置于生态学专业大三至大四阶段,定位为面向科研训练、数据分析和科学绘图技能提升的专业选修课程,主要服务于准备开展毕业论文或参与科研项目的学生群体。课程总学时 32,涵盖 10 个教学模块,内容涵盖 R 语言入门、生态数据导入与清洗、主成分分析(PCA)、聚类分析、典型相关分析(CCA)、冗余分析(RDA)、广义加性模型(GAM)等常见统计方法,以及数据可视化与文献可视化(VOSviewer)等表达技术。

本课程的设计理念在于以数据分析技能为依托,构建学生“提出问题—构建模型—分析数据—表达结果”的科研路径意识。在R 语言技术体系下,构建清晰的数据处理流程与绘图策略;通过逐步加深的数据处理练习、模型构建实例和随心所欲绘图能力培养,实现学生从“操作命令”到“理解模型和绘图”的能力迁移;通过项目驱动式训练,引导学生自主完成具有研究逻辑的分析任务,形成科研表达能力。课程目标不仅在于学生技术掌握的可操作性,更强调其在生态问题中的可迁移性,在项目应用中的独立性与在科研过程中的整合性。

三、沉浸式实践教学设计

1. 教学理念与原则

沉浸式实践教学强调师生在“同一语境”中共同解决问题,强调“所学即所用、所用即所创”的应用导向。教师不再是静态知识传授者,而是学习共同体的引导者与协作者;学生也不再是被动接受者,而是主动建构者、任务承担者与问题提出者。教学全过程依托真实数据与实际问题展开,通过“边讲边练”“边敲边思”的现场编程操作,构建数据分析和科学绘图的实践通道。通过“小问题—大方法”的策略引导,将复杂统计建模和精美图形表达解构为可理解的步骤组合,实现统计和绘图思维生态化的过程引导。

2. 教学结构与阶段安排

课程结构遵循“理论讲解—现场操作—课堂练习—自主延伸”四环节循环推进。前 6 学时聚焦 R 语言语法入门、数据导入与数据框结构解析,为后续建模提供工具基础;中段 12学时集中在统计分析方法的讲授与案例演练,包括 PCA 降维与群落数据主轴提取、K-means与系统聚类的生态分区应用、RDA 与 CCA 的环境因子解释机制、GAM 建模中的非线性生态关系重建。每一方法模块均包含教师演示代码编写、生态案例推演与学生现场复刻操作。最后 14 学时则转向项目实战训练,以小组为单位选取数据集,围绕选题目标,自主完成一套完整分析流程与结果汇报(图1)。

3. 案例驱动与任务设计

所有统计和绘图方法教学都围绕生态学真实问题展开,尤其以南海浮游植物群落组成和相应环境因子数据集为示例数据(简称南海浮游植物数据集)[7]。PCA 分析引导学生使用南海浮游植物群落数据探索群落空间变化与水文梯度的对应关系;GAM 教学中引导学生分析南海浮游植物生物量对环境变化的非线性响应过程,明确模型拟合在解释生态过程中的适用边界;RDA 模块中同样使用南海浮游植物数据集,展示如何用环境变量解释多物种矩阵的变化结构。这些案例不仅技术性强,而且生态解释明确,为学生提供了将模型嵌入生态学逻辑结构以及将数据分析结果用图形自由表达的现实路径。

课堂任务设计强调可迁移性与复用性。除课堂内实例外,每次课后布置开放性练习任务,鼓励学生尝试其他数据集复现所学方法,或替换变量以检验模型稳健性。例如“尝试将课程使用的 GAM 模型用于不同样点叶绿素与水温之间的拟合”“对任意物种丰度矩阵与环境因子进行 CCA 分析并绘制双标图”。这些任务推动学生理解建模和绘图是构建研究假说的重要手段之一,而非数据分析的终点。

四、教学成效评估与学生成长

为了全面评估教学成效,课程采用多元化评估手段,结合定量分析与质性访谈。教学过程中通过课堂即时问答、R 脚本批注纠错、小组讨论观察等方式对学生学习进度进行实时追踪;课程后期则通过匿名问卷、课堂表现评分与项目成果评分三维度综合评定。

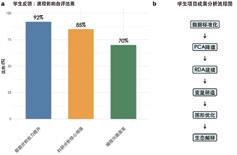

学生匿名反馈中,有超过 90% 的学生认为课程帮助其“显著增强了对数据分析的操作能力”,超过 85% 的学生表示“课程提高了其独立分析生态问题的信心”,超过 70% 的学生表示“课程激发了对编程的兴趣,愿意将R 语言作为科研工具继续学习”(图2a)。

项目成果展示中,学生呈现了内容丰富、逻辑清晰、表达专业的研究小报告。其中一个小组使用台湾海峡营养盐数据与微型浮游植物群落数据,完成了一套包括数据标准化、主成分降维、RDA 建模、变量筛选与图形优化在内的完整分析流程(图2b),并对结果提出了“营养盐空间梯度对群落结构影响显著,而温度贡献较弱”的生态解释,体现出初步的科研问题思维与结果表达素养。

五、教学反思与优化路径

尽管教学成果初步显现,但教学实践中仍暴露出一些问题和待改进方向。首先,学生起点差异对课堂组织构成挑战,基础较弱的学生在早期编程训练中容易掉队;其次,复杂模型(如GAM)对生态背景知识要求较高,部分学生在理解模型生态意义与参数设置上存在困难;第三,课程中缺乏结构化评估机制用于阶段性诊断与反馈,教学节奏依赖教师主观把控,存在进度与掌握之间不匹配风险。

针对上述问题,后续将尝试引入以下优化策略:在课程初期引入基础编程能力测评,实行分层推进与分组辅导机制,设置预习资源库与可回放脚本演示视频;在建模教学中引入模型生态解释图与因果路径示意图,帮助学生构建建模逻辑网络;在课程中期设立阶段测试点与小组互评机制,加强教学反馈闭环。更长远地,将考虑将本课程与研究方法论课程衔接,构建生态专业“数据能力进阶”课程群,推进生态教学从知识中心向研究能力中心转型。

六、结语

沉浸式实践教学作为一种强调“学中做、做中思、思中创”的教学范式,在生态学数据课程中显示出良好适配性与推广潜力。“生态学制图及应用”课程以 R 语言为操作基础,以生态问题为结构驱动,以项目产出为教学落点,为学生提供了从技能到思维、从操作到表达的完整成长路径。课程不仅帮助学生掌握了数据处理、建模与绘图表达的关键技术,更重要的是激发了其科研兴趣、构建了科研信心,为生态学专业人才培养提供了具象路径。随着生态系统研究向更高维度、更多交叉推进,生态教学也亟需不断探索与数据能力深度融合的教学机制,而沉浸式实践教学无疑提供了重要参考。

参考文献

[1] FREEMAN S, EDDY S L, MCDONOUGH M, et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111(23): 8410-8415.

[2] HAMPTON S E, STRASSER C A, TEWKSBURY J J, et al. Big data and the future of ecology[J]. Frontiers in Ecology and the Environment, 2013, 11(3): 156-162.

[3] MICHENER W K, JONES M B. Ecoinformatics: supporting ecology as a dataintensive science[J]. Trends in Ecology & Evolution, 2012, 27(2): 85-93.

[4] PORTER J H, NAGY E, KRATZ T K, et al. New eyes on the world: advanced sensors for ecology[J]. BioScience, 2009, 59(5): 385-397.

[5] KLUG J L, CAREY C C, RICHARDSON D C, et al. Analysis of high-frequency and long-term data in undergraduate ecology classes improves quantitative literacy[J]. Ecosphere, 2017, 8(3): e01733.

[6] 欧阳琦 . 高校生态教育存在的问题及解决对策 [J]. 青年与社会 , 2019, 29): 95- 96.

[7] XIAO W, WANG L, LAWS E, et al. Realized niches explain spatial gradients in seasonal abundance of phytoplankton groups in the South China Sea[J]. Progress in Oceanography, 2018, 162(223-239.

[作者简介] 肖武鹏(1987- ),男,人副教授,博士。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)