基于认识角度和认识方式建构的高中化学教学策略

范清

昆明市官渡区第一中学

正文:

1. 问题的提出

1.1.以人为本的教育模式的需要

《普通高中化学课程标准(2017 年版)》提出将科学素养结合化学化学学科特点提出化学学科核心素养,突出强调要“以发展学生化学学科核心素养为宗旨”,开展“素养为本”的教学。强调新时代的教学要以培养“人”为主,那么何为培养?显然传统的经验知识传递是不够的,更需要的是以学习理解基础知识后概括归纳、抽象发散出对于某一类知识或模型的认识思路为主,这样学生才能高质量的用化学学科认识视角和方式在陌生的情境中去发现、认识和解决问题,从而发展终生需要的化学学科核心素养。

1.2.为知识赋能的客观途径的体现

奥苏贝尔的有意义学习理论早就告诉我们任何知识的学习都必须建立起材料逻辑意义而非孤立事实。如若我们只是单纯的学习知识本身,没有从孤立走向系统,从宏观走向微观,从静态走向动态的去认识知识,在知识学习中建构思维过程和学科能力,那么任何核心知识都未被赋能,这样的学习效果必然是低效的,知识的转化率也是低下的。

2. 基于认识角度和认识方式视域下的高中化学教学策略

2.1.转变学科思维,外显建构过程

教师作为学生建构知识的主要辅助者,首先我们要转变自己的教学观念,从知识本位转变到能力本位,注重学科核心知识、核心观念的建构过程,并且充分给以学生外显这个过程的平台与机会。学生也要慢慢在学习化学的过程中多进行以分析预测为主的化学探究活动,体现学科思维过程,从知识是什么逐渐转移到知识为什么和知识怎么上来。

2.2. 设置陌生情境,迁移应用知识

情境的设置需要分阶段,因为学习是一个建构的过程,若要真正建立起学生对化学的正确认识角度和认识方式,必须通过知识在情境的不断迁移应用来实现。学习前期设置熟悉的适切的学科情境,建立认识原型。学习中期以前期原型为主设置稍远变式情境,学生在这个过程中尝试应用知识,调整问题认识角度和认识方式,初步应用模型,学习后期,设置复杂陌生的情境,学生自主调动多种认识角度,合理分析解决情境中的问题,最终达成认识方式与模型的高度匹配。

2.3. 提出特定问题,导向认识方式

提出具有特定学科价值的问题是快速让学生形成学科认识角度和学科认识方式的有效途径,因为此类问题具有彰显学科认识思路结构化的功能,能快速让学生从单一知识中脱离而转向应如何认识学科本质的思考中。课堂上,我们要减少就知识本身的提问或给定角度太多的提问,要提出指向化学核心概念或者核心思维建构的问题,让学生自主调动分析问题的角度。比如在分析乙烯与溴单质反应的化学性质上,我们不需要反复问学生这属于什么反应类型?而应该问学生从微观化学键的视角分析这个过程使什么样的?从而形成对加成反应本质的认识视角。

2.4. 利用核心知识,建立认识角度

核心知识之所以称之为核心,主要就是因为它除了具有知识本身的功能外,要承担外显学科认识角度建立和思维方式建立的价值功能。所以,在学习此类知识时,我们不能草草结束,而是要深挖其背后的对于化学学科能力体系的建构意义,只有这样建立起完善的某个化学主题的学科认识角度,学生才真正进行了意义学习。如:无机非金属元素硫就是典型的核心知识,它承担的更是培养学生从价类二维视角认识元素知识的核心认识角度。

2.5. 评价多元目标,发展学科素养

课堂是否真正从知识经验转向了认识角度和认识方式,还是需要对目标进行多元评价的,但我们评价不再是以知识本身积累多少为目的,而是发展学科素养为核心。多采用过程性评价与终结性评价相结合,量化评价与质性评价相结合,关注学生能力发展的进阶轨迹。

3. 建立认识角度和认识方式策略应用实践------ 以有机化合物“乙烯”为例

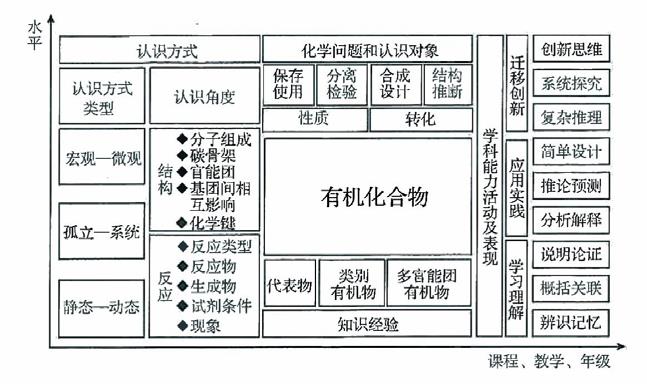

3.1. 有机化合物主题学科能力建构模型

参考王磊教授在《关于提升高中生化学学科能力》著作中提出的基本模型。

3.2.乙烯案例分析

由上述模型我们知道有机化合的有机化合物的知识经验包括代表物类别有机物、多官能团有机物,而认识角度包括结构反应两个一级水平,以及多个二级水平,分子组成,碳骨架,官能团,基团间相互影响,化学键反应类型,反应物,生成物,试剂条件,现象。认识方式要从静态到动态、孤立到系统、宏观到微观。

必修阶段我们创设的情境是乙烯作为水果保鲜剂是怎样发挥效果的?这样一个学生熟悉的情景来探究乙烯的结构和性质。在选择性必修阶段,我们会增强情境的复杂性和陌生性,探究高分子聚乙烯的修饰以及功能价值,从单一官能团拓展到多官能团和多官能团之间的相互影响。到高三总复习的时候,我们设置让学生自主从乙烯出发合成航天服内层特殊的吸水性布料的综合性情境,让学生在具备必备知识之后,进行能力的提升和素养的落地。

乙烯作为高中有机化学的一个核心知识,它的功能价值是建立从化学键、不饱和度、官能团、反应类型等角度认识不饱和烃类物质和加成反应、加聚反应化学变化本质的作用,从而学生就可以自主拓展到炔烃、醛类等物质的学习上。所以在乙烯的初次教学中,我们一定要通过搭建分子模型、对化学键能进行分析,微观模拟断键机理和实验探究等方法来外显“结构决定性质,性质决定用途”这一核心学科观念。

在乙烯教学中可以提出这样两个典型的具有学科价值的化学探究问题:

(1)从提供的键能信息分析,乙烯碳碳双键的两根键有何差别?由此预测乙烯相较于乙烷的不同化学性质。

(2)请设计实验方案探究乙烯与溴单质是加成反应还是取代反应?

解决以上两个问题的过程中,学生就会导向化学键、官能团、分子组成、化学反应等的学科角度进行分析,从而进行高水平的认知活动与分析,建立起有机化合物结构决定性质的核心观念和对不饱和有机物分析认识的方式。

在上述学习任务展示过程中,通过小组间生生互评、师生互评达到评价对象的多元性,再根据评价方式的多元性,除了书写乙烯与水、乙烯与氯化氢这样的纸笔测验,还增加了活动表现性量表评价方式和实验探究操作技能评价等新的过程性评价。在这些评价中真正检验学生的学科能力发展水平和遇到的障碍点,落实学科素养的达成度。

4. 结论与展望

通过理论分析和案例实践,提出的六条基于认识角度和认识方式视域下的高中化学教学策略能有效应用于高中化学教学的各个主体,从而实现教学知识为基、能力为重的转变,也让学生从孤立单一的化学学科知识走向化学学科的认识角度和认识方式,从而真正形成终生发展所需的化学学科素养。未来,我们将通过更多的案例和实践来不断丰富和完善以上策略,最终形成一定的模型和理论。化学一定是以个性的培养人的发展为最终目的,教育改革不断推进,坎坷之途,终抵繁星。

参考文献

[1] 王磊.基于学生核心素养的化学学科能力研究[M].北京:北京师范大学出版集团

[2] 喻俊 , 叶佩佩 . 促进学生核心素养发展的单元教学设计实践探索 [J]. 化学教学 ,2020(05):51-55

[3] 中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版 2020 年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)