基于“ 五育融合” 视域下体育课堂的探索与实践

邱佳丽

上海市金山区 201599

1 五育融合的目的和意义

1.1 政策引领,指向“五育”

近年来,国家颁布多项《意见和要求》提出要注重学生的全面发展,注重德智体美劳五育的有机融合。党的二十大报告亦强调:“落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”从以上政策中可以看出,五育“并举”到五育“融合”是对如何培养学生提出了更高的意见。

教学改革应该追随我国的政策文件,在顶层设计的引导下,进行相对应的教学为学生的全面发展成长做出一份贡献。体育作为“五育融合”实践中有得天独厚优势的一门学科,如何在体育的中贯彻“五育融合”理念是每一位一线体育教师亟需考虑的问题。

1.2 课程优势,融合“五育”

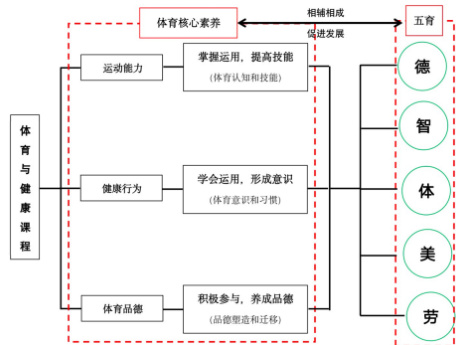

《义务教育体育与健康课程标准(2022 年版)》(后简称“新课标”)中明确提出,体育与健康课程要培养的核心素养主要是指通过体育与健康课程学习而逐步形成正确价值观、必备品格和关键能力,包括运动能力、健康行为和体育品德。由此新课标中提出的体育核心素养从分片的解读中可以明确即是“五育”中“德智体美劳”的呈现。具体两者之间的关系和设计路径如图1 所示。

图1 “体育核心素养”与“五育”之间的关系

如图 1 展现的“五育融合”视域下体育课堂实践路径,运动能力是学生“体”、“智”、“劳”、“美”的呈现。通过体育课程的学习,学会相关运动技能、体能提升,促进学生的“体”育发展;对于技能的拆解与理解,如跳跃中的起跳时机、投掷的出手方向、角度,促进学生的“智”育发展;对于整理器材、搬运器材,对运动训练场地进行合理的规划,促进“劳”育发展;对于动作的优美度、身体形态的优美理解,促进“美”育发展。健康行为是学生“体”、“德”的呈现,通过课堂学习,学生学会遵守规则、团结协作等意志品质,培养超越自我、敢于挑战的体育精神,促进“德”育发展;通过课堂学习,学生养成终身锻炼的习惯,促进“劳”育发展。体育品德是贯穿于整个体育课堂的,教师可以通过情境创设、语言引导、器材安排等不同方式,让学生在学练中相互欣赏、相互鼓励、挑战自我、挑战他人,促进“德”育发展。

综上,基于此体育的核心素养与“五育融合”有着高度的重合度,教师可以在教学设计时一方面可以围绕新课标中的核心素养及课程理念进行学练赛评的设计,另一方面可以寻找学练赛评与五育融合的关系,让五育渗透入教学,为我们进行“五育融合”视域下的体育课堂实践研究蓄力。

2 五育融合的应用

2.1“体育 + ”资源整合,促进融合生成

2.1.1 以“体”为本,提升理念

体育课堂最根本的是技能学习,在技能学习的基础上,增加“德智体美劳”的五育融合。教师在教学设计时应明确教学流程,在设计“学、练、赛、评”一体化教学时考虑每一个点可以分项融合五育的地方,在学练环节中用语言或是实际地展示,潜移默化地影响学生。由此就需要教师提升个人理念,首先要明确“五育”的相关概念,要明确“五育”是什么?比如说德育,在体育课堂中核心素养亦提及体育品德,该德育培养的是超越自我、挑战困难等在学练活动中可以看得见的“德育”,而“五育”中的“德育”概念更加广泛,如本课创设校运会选拔赛,从情境中培育学生集体荣誉感,对校园文化的热爱的“德育”融合。因此,教师在进行体育 + 资源整合的时候,需要提升个人的教学思考和教育理念,从“体育”唯一起点出发,分“五育”五条跑道前行,但是最终目的地依旧是“体育”。

2.1.2 横纵融合,协同推进

由于体育课堂的独特性,教师会常常不够深入了解体育课堂中拥有的资源进行整合,而是只浮现于表面,让“体育课堂”与“五育”的融合仅仅只浮现在表面。从学科横向和纵向资源来看,五育融合的点与体育课堂实践部分有深度重合的部分,教师应深入去挖掘体育课堂中存在的“五育”而不是单单地只是看见的这些资源。如学科的融合,体育课堂实践与历史知识相结合,体育课堂中的出手角度与数学相结合,以上“体育”与“智育”的融合。再比如“体育”与“美育”的融合,利用信息化手段,帮助学生抓拍、定格优美的身体姿势,培养学生拥有一双发现美的眼睛等等。体育课堂中有很多资源是可以通过体育学科横向教学设计与其他资源纵向设计相融合,达到“1+N”的效果,横向纵向是可以协同推进的。因此教师要深入研究体育与“五育”的横纵融合,促使其协同进步而不是分裂推进。

2.2 学科价值引领,坚持发展导向

围绕着新课标中提出的“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”根本问题。课堂的实践,学生的成长,方方面面都在解释上述的根本问题。作为一名一线体育教师应明确“培养什么人”的价值引领,结合五育融合的路径回答怎样培养人,最终指向根本目标“为谁培养人”。

体育作为一门与各个学科有着千丝万缕关系的学科,教师要明确其学科价值,促进学生积极参与体育运动、养成健康的生活方式、健全人格品质,在过程中要将价值细化,融入“五育”,如坚持问题导向,在教学设计时要遵循学生的身心发展规律,从学生出发,在课中设计实践环节,让学生在思考中实践,实践中思考,设计注重对实际问题的有效回应。在上述案例中,课堂从问题导向出发,围绕学生提出的“如何掷过网”出发,设计不同的学练环节,让学生在实践中找到“向前上方出手”的答案。同时在此过程中,又明确每个环节的意义,结合课堂的生成,资源的活用,帮助学生在整课中始终处于发展地位,运动技能在发展、思考能力在发展、安全有序学练在深化等。

2.3 注重多元评价,促进目标达成

体育课堂中的学习评价激励与反馈功能是一堂课中不能忽视的“功臣”。不仅如此评价也将“五育”和“体育”紧密联系在一起。如果说学生内化的精神是隐形的,无人可知的,那么评价就让“五育”变得可见。评价方法的多样性从一定程度上激励学生,促进学生的目标达成。因此教师要重视评价,在课中让评价内容变得多维,让评价方法变得多样,让评价主体变得多元。在上述案例中,教师既有过程性评价又有终结性评价,既有定性评价又有定量评价,既关注技能又关注健康意识和行为养成,具体如图7 所示。

由此,课堂的达成度会变得看得见,学生素养的提升会变得看得见,学生能力的发展会变得看得见。所以教师应该注重构建课堂的评价体系,注重多元化的评价,让学生在评价中明确自己是怎样被培养的。

3 结语

“五育”融合体育课堂会达到事半功倍的效果,要想让效果加倍,对于教师的素养需要极大的挑战,“五育并举”不仅仅是课程目标的导向亦是教学思维的变革,教师需要在实践与思辨中不断探索,深入挖掘,以期能更好地为国家培育德智体美劳全面发展的社会主义接班人和建设者。

作者简介:邱佳丽 199004 女 汉族 上海金山 大学本科第一实验小学 学校体育

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)