校企合作协同育人的供电课程教学改革探索

李刚 计欣彤 李林霖

呼伦贝尔学院 内蒙古 呼伦贝尔 021008

一、引言

(一)研究背景

供电课程是电气工程及其自动化、供用电技术等专业的核心课程,涵盖电力系统分析、继电保护、配电自动化等内容,直接对接电力行业的运维、设计、调度等岗位。当前,随着智能电网、新能源并网等技术的发展,行业对人才的需求已从“理论型”转向“实践创新型”,要求毕业生具备设备实操、故障诊断、系统调试等综合能力。

然而,传统供电课程教学存在明显短板:据《中国电力教育发展报告(2024)》显示, 72% 的电力企业认为应届生“理论扎实但实操能力不足”,65% 的高校供电课程实践课时占比低于 30% ,校企人才标准脱节导致“就业难”与“用工荒”并存。在此背景下,教育部《关于深化产教融合的若干意见》明确提出“推动校企协同育人,强化实践教学”,为供电课程改革提供了政策指引。

(二)研究意义

理论意义上,本文通过构建校企协同育人的供电课程改革框架,丰富了应用型人才培养的理论体系,为职业教育与行业需求对接提供了方法论参考。实践意义上,改革方案可直接提升学生的行业适配能力,缓解电力企业人才缺口,同时为高校课程改革提供可操作的路径,实现“教学—就业—产业”的良性循环。

(三)研究方法与结构

本文采用文献研究法,梳理国内外校企合作与课程改革的相关理论;案例分析法,以某高校供用电技术专业为例,总结改革实践经验;问卷调查法,通过对 200 名学生、30 家企业的调研,验证改革效果。论文结构分为“教学现状分析—改革框架构建—具体实施路径—实践成效—结论”。

二、供电课程教学现状与痛点分析

(一)课程体系与行业需求脱节

传统供电课程以“理论讲授”为核心,教材内容更新滞后于行业技术发展:例如,智能配电终端(如 DTU、FTU)、新能源微电网等新技术在教材中占比不足 10% ,而企业实际应用率已超 60% ;课程模块按“基础理论—专业知识”线性设置,缺乏与岗位工作流程的对应(如“配电故障抢修”等典型工作任务未纳入课程)。调研显示,仅 28% 的学生认为课程内容“与行业实际关联紧密”。

(二)实践教学环节薄弱

1. 校内实训条件有限

多数高校的供电实验室仍以传统设备(如电磁型继电器)为主,智能设备(如数字化保护装置、配网仿真系统)配备率不足 40% ,学生难以接触行业主流技术;

2. 实践形式单一

实训多为“按步骤操作”的验证性实验(如“过流保护定值整定”),缺乏“故障诊断—方案设计—现场处置”的综合性训练;

3. 校外实习流于形式

受电力企业安全生产要求限制,学生实习多为“参观式”,难以参与实际操作, 85% 的企业认为“实习对提升学生能力作用有限”。

(三)师资队伍结构单一

高校供电课程教师多为“学术型”背景, 70% 以上缺乏电力行业从业经验,对现场设备运行、典型故障处理等实践知识掌握不足;企业技术骨干参与教学的比例低(年均不足 10 课时),导致课程内容难以反映行业最新需求。这种“重理论、轻实践”的师资结构,制约了教学与岗位的对接。

(四)评价体系固化

课程评价以“期末考试 + 实验报告”为主,理论成绩占比超 70% ,忽视对实践能力、创新思维的考核;评价主体单一(仅教师参与),缺乏企业对学生岗位胜任力的评价反馈,导致学生“为考试学习”,而非“为能力学习”。

三、校企合作协同育人的改革框架构建

基于“产教融合、协同育人”理念,构建“四维协同”改革框架,实现高校人才培养与企业需求的精准对接。

(一)目标协同:校企共同制定培养标准

通过成立“供电专业建设委员会”(由高校教师、企业技术总监、人力资源主管组成),共同明确人才培养目标:

1. 知识目标

掌握智能配电网、继电保护、新能源并网等核心知识,熟悉行业标准(如DL/T 448-2010《电能计量装置技术管理规程》);

2. 能力目标

具备配电设备安装调试、故障诊断、系统运维等实操能力,能运用仿真软件(如PSCAD、DIgSILENT)进行方案设计;

3. 素养目标

培养安全生产意识、团队协作能力、终身学习习惯,契合电力行业“安全第一、精益求精”的职业要求。

(二)资源整合:共享教学与技术资源

1. 硬件资源共享

高校向企业开放实验室(用于员工培训),企业向高校捐赠或低价提供智能设备(如智能断路器、配网自动化系统),共建“校企联合实训

基地”;

2. 软件资源共享

企业提供实际工程案例(如配网改造项目、故障处理记录),高校将其转化为教学案例;高校为企业提供技术咨询与员工培训,形成“互利共赢”的资源循环。

(三)过程共管:协同设计教学环节

从“课程体系—教学实施—实践训练”全流程引入企业参与:

1. 企业参与课程大纲制定,确保内容覆盖岗位核心能力;

2. 企业技术骨干承担 15%-20% 的实践课程教学(如“配电终端调试”“故障抢修模拟”);

3. 校企共同设计实训项目,将企业典型工作任务转化为教学项目(如“10kV 线路单相接地故障处理”)。

(四)评价多元:构建校企双主体评价体系

改革评价方式,形成“知识 + 能力 + 素养”的三维评价体系:

1. 高校评价

侧重理论知识与基础技能(占比 50% );

2. 企业评价

通过实习表现、技能考核(如设备实操)评价岗位胜任力(占比30% );

3. 学生互评与自评关注团队协作、创新思维等素养(占比 20% )。

四、供电课程教学改革的具体实施路径

(一)重构基于岗位能力的课程体系

以电力行业“配电运维”“继电保护”“调度运行”等岗位的工作任务为导向,将供电课程重构为三大模块:

1. 岗位基础模块(占比 30% )

整合“电路原理”“电力系统基础”等课程,融入企业安全规程(如《国家电网公司电力安全工作规程》),培养学生的基础理论与安全意识;

2. 岗位核心模块(占比 50% )

按“工作流程”设置课程单元,例

(1)“配电设备安装与调试”:结合企业提供的环网柜、箱变等设备,训练接线、定值整定等技能;

(2)“配网故障诊断与处理”:基于企业实际故障案例(如断线、短路),学习故障定位、隔离、恢复的全流程;

2. 岗位拓展模块(占比 20% )

引入智能电网、新能源微电网等前沿内容,开设“配网自动化系统操作”“光伏并网技术”等选修课程,由企业工程师授课。

(二)共建“校内仿真 + 校外实操”的实践平台

1. 校内实训基地升级

建设“智能配网仿真中心”:引入配网调度仿真系统(与地方电力公司调度系统同源),模拟负荷调整、故障处理等场景;

搭建“虚实结合实训台”:通过AR技术将虚拟故障叠加到实体设备(如开关柜),训练学生的故障诊断能力,解决“真实设备故障设置难”的问题。

2. 校外实践基地建设:与地方电力公司、配电设备制造商共建 3-5个校外基地,按“认知实习—跟岗实习—顶岗实习”三阶段开展实践:

认知实习(大一):参观变电站、配电房,了解设备结构;

跟岗实习(大二):在师傅指导下参与设备巡检、数据记录;

顶岗实习(大三):独立完成简单任务(如电表更换、线路巡检),企业为学生配备“双导师”(高校教师 + 企业师傅)。

(三)组建“高校教师 + 企业专家”的双师团队

1. 校内教师“实践化”培养

实施“教师企业实践计划”:要求教师每年到企业挂职锻炼不少于1 个月,参与实际项目(如配网改造);

邀请企业技术骨干对校内教师进行设备操作培训(如智能继保装置调试),考核合格后方可承担实践课程。

2. 企业专家“教学化”转型

遴选企业工程师(需具备5 年以上工作经验),通过“教学能力培训”(如教案设计、课堂组织)后,承担实践课程教学;

建立“企业专家库”,采用“线上 + 线下”结合的方式授课:线下讲授实操技能,线上通过直播解答学生在实习中遇到的问题。

(四)创新“项目导向 + 场景模拟”的教学方法

1. 项目式教学

将课程内容转化为具体项目,例如:“某小区10kV 配网规划与设计”,学生分组完成负荷计算、设备选型、保护配置等任务,企业工程师参与方案评审并提供实际工程数据(如该区域历史负荷曲线)。

2. 场景化教学

模拟企业工作场景开展教学,例如:

(1) 在“故障处理”课程中,设置“雷雨天气后某线路跳闸”场景,学生需根据调度指令、故障指示器信号,制定抢修方案并模拟操作;

(2) 引入企业“班前会”制度,每次实训前由学生主持安全交底、任务分配,培养职业素养。

3. 线上线下混合教学

开发“供电课程在线平台”,上传企业案例视频(如故障抢修全过程)、

虚拟仿真课件,学生课前线上预习,课堂聚焦实操与讨论,提升教学效率。

(五)完善校企协同的评价与反馈机制

1. 动态评价体系

(1) 理论考核:采用“题库随机抽题 + 案例分析”形式,减少死记硬背内容;

(2) 技能考核:在企业导师见证下,学生独立完成“配网终端调试”“保护定值校验”等实操任务,按企业标准评分;

(3) 综合评价:结合实习报告、企业鉴定表、团队项目成果,形成最终成绩。

2. 持续反馈机制

每学期召开校企座谈会,企业反馈学生能力短板(如“智能设备操作不熟练”),高校据此调整课程内容;毕业生入职后跟踪 1 年,收集企业对人才培养的改进建议,形成“培养—就业—反馈—优化”的闭环。

五、改革实践成效与案例分析

(一)案例背景

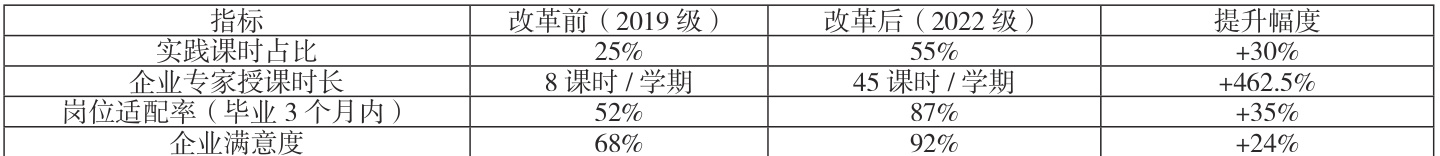

某应用型高校供用电技术专业于 2021 年启动校企合作教学改革,联合地方电力公司、2家配电设备企业共建协同育人体系,涉及3届学生(2020级至 2022 级,共 240 人),改革前后的数据对比见下表:

(二)具体成效

1. 学生能力显著提升

(1) 技能竞赛成绩:改革后学生在“全国大学生电力系统自动化竞赛”中获奖数量翻倍,其中“配网故障处理”项目的操作时间从平均 15 分钟缩短至8 分钟;

(2) 就业质量:2022 级毕业生进入国家电网、南方电网等企业的比例达 65% (改革前为 38% ),起薪平均提高 12% 。

2. 教学资源优化

(1) 校企联合开发教材《智能配电网运行与维护》,纳入企业案例 32个,已被5 所高校采用;

(2) 共建的智能配网实训中心年均接待企业培训1200 人次,实现“教学—培训”资源共享。

3. 企业参与度提高

(1) 合作企业从3 家扩展至8 家,企业捐赠设备价值超200 万元;(2)6 家企业将实习表现优秀的学生纳入“人才储备库”,提前签订就业协议。

六、结论与展望

(一)研究结论

供电课程教学改革的核心在于通过校企协同打破“学校闭门造车”的模式:本文构建的“目标协同—资源整合—过程共管—评价多元”框架,有效解决了传统教学中“理论与实践脱节”“师资结构单一”等问题。实践表明,校企合作能显著提升学生的岗位胜任力,实现“培养与需求”的精准对接,是应用型电力人才培养的有效路径。

(二)未来展望

1. 深化数字资源建设

开发虚拟仿真课程(如“智能变电站运维”),突破时空限制,让学生随时随地进行实操训练;

2. 拓展合作维度

推动校企联合申报科研项目,鼓励学生参与企业技术攻关(如配网优化算法研究),培养创新能力;

3. 推广经验模式

将改革经验辐射至电气工程其他课程(如“高电压技术”“电力系统继电保护”),形成专业层面的协同育人体系。

校企合作协同育人是一项系统工程,需高校、企业、政府三方持续发力,通过政策引导、资源共享、机制创新,最终实现教育链、人才链与产业链的有机融合。

参考文献

[1] 教育部 . 关于深化产教融合的若干意见 [Z]. 2017.

[2] 王健 , 张晨 . 智能电网背景下供电课程实践教学改革 [J]. 中国电力教育 , 2023(2): 78- 82.

[3] 中国电力企业联合会 . 中国电力行业人才发展报告(2024)[R ].2024.

[4] 李荣生 . 校企协同育人模式在电气工程专业中的应用 [J]. 高等工程教育研究 , 2022(5): 156- 160.[5] DL/T 448- 2010, 电能计量装置技术管理规程 [S].

第八届教研项目,基于校企合作工矿企业供电课程教学探究,JY ZC2021018

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)