基于核心素养的承德小学课后服务实施现状及优化策略研究

陈博 段嘉怡 付婧雯

河北民族师范学院 河北承德 067000

一、问题的提出

2021 年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(简称“双减”),“双减”政策的实施将小学课后服务的重要性凸显出来,课后服务在很大程度上解决了家长接送孩子的难题。自 2016 年中国学生核心素养指标体系提出,近些年核心素养理念日益深入人心,不仅课堂教学要着力提升学生的核心素养,而且课后服务也应全面助力核心素养目标的达成。因此坚持核心素养导向,以“培养全面发展的人”为目标成为小学课后服务发展的新方向。然而当前课后服务与核心素养契合不足的问题表现得较为明显,“双减”背景下探究如何将课后服务打造成培养学生核心素养、发挥育人功能的“素质教育第二课堂”具有重要的意义和价值。

二、基于核心素养的承德小学课后服务实施存在的问题

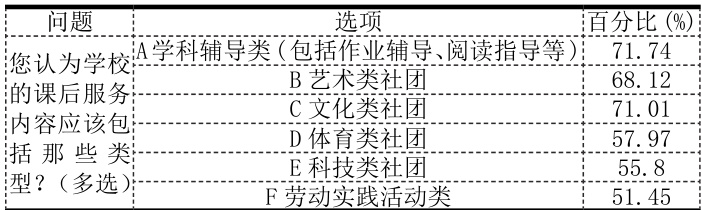

(一)教师课后服务工作思路和内容应充分落实核心素养要求表1 小学教师认为课后服务内容的类型(多选)

据表 1 数据显示,当前小学中教师更倾向于开展学科辅导类的课后服务,具体包括作业辅导以及阅读指导等。从这一调查结论可以看出,小学教师依然未能在实际工作中正确认识课堂教学和课后服务之间的关系,依然将课后服务作为课堂教学的附属。而与核心素养紧密相关的其他类型社团活动占比均未超过学科辅导类活动。从这个角度上看,教师应该转变观念,将核心素养的理念贯彻到工作中的每一个工作环节中,这样才能更好地落实新课标精神,践行核心素养理念,促进小学生的全面发展与成长。当然我们也应该看到,数据中显示出艺术类、文化类、体育类、科技类及劳动实践类的设团活动也日益成为小学课后服务的主要内容,这种趋势会随着教师观念的进一步转变而变得更加符合人才培养的要求。

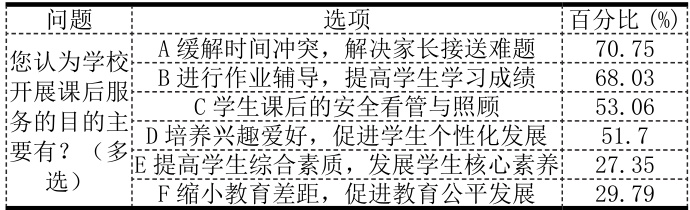

表2 教师认为学校开展校内课后服务的目的(多选)

与此同时,通过对教师有关开展课后服务目的的调查结果显示,部分教师未能将课后服务与学生的核心素养结合起来,没有意识到课后服务在促进小学生核心素养发展中的重要作用(见表 2)。教师认为学校开展课后服务工作的最主要的目的是解决“三点半”难题,帮助家长解决接送难的问题,占比超过七成(70.75%),而希望课后服务能够达到的提高学生的综合素质,发展学生核心素养仅占不足三成,仅为27.35%。数据上的差异直接表现出教师对待课后服务的认识以及工作态度,这也就不难理解为何部分教师参加课后服务工作的意愿不强烈。

(二)课后服务提升小学生核心素养的辐射面应继续扩大以取得更优的效果

随着多种多样的课后服务出现在小学,小学生可以根据自己的兴趣爱好进行选择,小学为学生提供了更多元和更加自由的选择。因此,小学生普遍表示自己多方面有了较为明显的提升。其中占比最高的为“通过课后服务,我认为我更注重自我反思了”,占比高达89.75%,这也就意味着填写调查问卷的高学段学生中将近九成在课后服务中提升了自己的反思能力,也就表明这些小学生的学会学习的核心素养得到了较好地发展。除此之外,数据显示出大多数学生在不同方面都有所发展,总体来看学生认为自己的课后服务中有效地提升了自身的核心素养。

然而对于家长来说,他们认为孩子虽然在指向核心素养的具体表现中有变化,但是程度上却不像学生问卷中表现得那么优秀。甚至有 8.73% 的家长认为孩子参加学校的课后服务后不仅没有变化,甚至还出现了消极变化。虽然家长可能对孩子的期望值和要求更高,使其认为孩子没有变化,但是这个占比也需要引起教师的注意,应该扩大课后服务的影响力和辐射面,正确让更多的学生在参加课后服务之后能够在核心素养方面发生变化,这样也才能够让家长满意,为进一步做好学校的课后服务工作提供有益的保障。

(三)课后服务的参与者应更加多元以更好地实现提升学生核心素养的目标

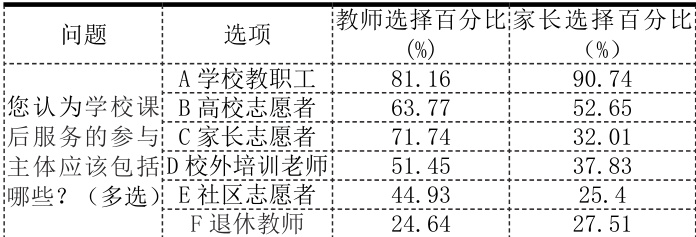

表3 教师认为学校课后服务的参与主体(多选)

小学教师认为参与课后服务工作的主体应该多元化(见表3)。其中除了学校内部的教职工外,参与课后服务的教师认为家长志愿者应成为参与主体(71.74%),其余依次为高校志愿者、校外培训教师、社区志愿者以及退休教师。由此可以看出来,一线教师希望更多的主体参与到课后服务工作中,不同的群体有不同的优势,在开展课后服务工作时,不同的主体发挥各自的作用,以更好地服务学生,使其真正地实现核心素养地全面提升。家长调查问卷也显示出同样的结论,他们认为应该有多元主体参与到课后服务工作中,不同群体集思广益,最终都是为了指向提升小学生的核心素养。在家长眼中,除了学校的教师外,他们更希望高校志愿者参与其中(52.65%),发挥高校的优势,更好得帮助小学设计课后服务的内容及形式,更高效地组织课后服务工作的实施,这样能够保证课后服务工作的效果。

(四)基于核心素养的课后服务评价应更加完善且具有针对性调查结果显示,当前课后服务的评价主体以学生自评和教师评价为主,家长参与的评价相较于前两者较少,而且还有 22.46% 的教师未对学生参与课后服务的情况进行评价,这表明从评价主体上看,缺少多元化的评价主体,导致评价不科学,评价的功能无法得到充分的发挥。不仅评价的主体过于单一,而且教师对学生参与课后服务进行评价的依据也有待进一步完善。21.01% 的教师没有任何评价依据,表明教师的评价过于随意,且没有重视评价结果对学生的影响,导致学生无法通过客观科学的评价获得有效信息,进而改进自我行为,助力核心素养发展。除此之外,将近一半的教师以学生成绩是否提高作为评价的依据,再一次印证教师的观念有待改进,要正确认识课后服务工作的价值。而将学生的核心素养是否提升作为评价依据的仅占26.56%,表明还有一部分教师没有准确把握课后服务工作和学生核心素养之间的关系,没有借助课后服务提升学生的核心素养。当然我们也应该看到已经有教师开始关注学生的多样化表现,他们将学生的兴趣是否拓展以及参与课后服务的热情作为评价的依据,这是观念转变的表现,也能够为后续将关注点转向核心素养奠定基础。

四、基于核心素养的承德小学课后服务实施优化路径

(一)加强对教师的培训,引导其正确把握课后服务对核心素养的积极作用

为了更好地实现以课后服务促进小学生核心素养提升的目的,需要组织教师进行专题培训,一方面可以邀请本领域的专家解读国家相关的政策文件,从宏观上引导教师正确认识到核心素养的价值,正确认识课后服务工作的重要性,并能自觉思考二者之间的关系,主动将课后服务作为提升小学生核心素养的重要途径;另一方面,还可以邀请在这个领域已经进行过实践且取得一定效果的一线教师进行经验的分享,从微观的角度解答教师的疑惑,从而更好地帮助教师提升参与实践的决心。所以小学要做好培训计划,明确培训主题,选取典型培训案例,真正发挥培训的价值,引导教师正确把握课后服务对核心素养的积极作用,鼓励教师积极参与其中,在实践中不断总结经验,最终实现以课后服务提升小学生核心素养的目标。

(二)丰富课后服务的形式和内容,为提升学生核心素养服务

通过课后服务提升学生的核心素养的前提条件是学生愿意参与到学校的课后服务工作中,这就要求学校的课后服务要多样化,趣味化,能够最大程度上满足学生的需求,符合学生的兴趣,这样才能保证学生愿意参与其中。而这就要求学校的课后服务从内容到形式都要进行创新。从内容上看,学校课后服务的内容要紧密结合核心素养的要求,将核心素养细化为具体的活动内容,使学生参加课后服务的过程自然成为核心素养提升的过程。例如设计团队合作的内容,引导学生发挥团队精神,这样使得学生在活动中自觉提升其责任担当的能力。从形式上看,要结合当前小学生的特点,采取游戏化、情境化的方式吸引学生,极大地调动学生的参与性,进而保证课后服务能够成为提升小学生核心素养的重要载体。

(三)完善课后服务工作的参与者,发挥多元参与者助力核心素养提升的作用

核心素养的多样性对教师提出了极高的要求,仅仅依靠教师一个群体很难帮助学生提升多方面的核心素养。在“教联体”方案的指导下,要求学校和家庭以及社区协作,发挥三者之间相互促进和相互补充的作用。调查结果现实,家长参与学校工作的意愿强烈,这就为推动“教联体”工作方案,将家长引入到学校的工作中提供了有力的基础。基于这样的现实条件,教师可以充分借助包括家长在内的多元群体共同参与其中,发挥不同群体各自的优势和力量,共同成为促进小学生核心素养的主力。多元主体参与课后服务工作,在一定程度上增加了课后服务工作的多样性,为丰富课后服务的形式做出贡献。

(四)优化课后服务评价方式,建立科学有效的评价体系

科学合理的评价体系是助推课后服务工作有序开展的重要保障,当小学课后服务工作有序高效开展,自然就能为提升小学生的核心素养服务。因此,有必要发挥评价的作用,建构科学的评价体系。从评价主体上看,要吸纳多元的评价主体参与其中,其中家长作为重要的主体不仅要直接参与到课后服务的具体工作中,还应该发挥其作为评价主体的作用。高校志愿者也应该发挥智库的作用,为小学课后服务工作出谋划策,同时参与评价活动。退休的教师和社会上的热心人士,以及校外教育机构的教师也应该从不同的角度对学生进行评价,找出问题,为学校改进课后服务工作,提升学生的核心素养服务。除此之外,要建立科学的评价标准,明确评价的依据,保证评价工作的科学性,从而实现以评价结果助力学生核心素养提升的目的。

参考文献

[1] 刘飞汝 . 基于核心素养的小学校内课后服务实施现状及优化策略研究 [D]. 曲阜师范大学 ,2024.

[2] 叶燕芬 . 依托“ 教联体” 开展课后服务 [J]. 教学月刊·中学版 ( 教学管理 ),2025,(06):29- 33.

[3] 李红梅 , 朱鑫月 , 王嘉雯 .“ 双减” 政策背景下课后服务的价值内蕴、问题表征与对策建议 [J]. 教育与考试 ,2025,(01):46- 52.

[4] 宿云凤 . 破解乡村教育短板:核心素养如何赋能乡镇中学课后服务升级 [N]. 科学导报 ,2025- 06- 18(B03).

作者简介:

1. 陈博(1986.08)汉族,籍贯,教育学博士,教师教育学院讲师,主要研究方向为教育学、教育史;

2. 段嘉怡(2004.03),汉族,籍贯河北张家口,教师教育学院2023 级小学教育专业本科生;

3. 付婧雯(2004.09),汉族,籍贯,教师教育学院2022 级小学教育专业本科生.

课题信息:承德市教育科学研究“ 十四五” 规划 2024 年度一般课题《基于核心素养的承德小学课后服务实施现状及优化策略研究》(课题编号:2401018)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)