同伴教育法融入高校体育专业《思修》课程教改效果实证研究

张劲松 蒋乐蓉

湖南人文科技学院体育学院 湖南娄底 417000 湖南人文科技学院马克思主义学院

众所周知,从《思想道德修养与 课程本身性质来说,因理论性较强,又缺乏趣味性,导致常规课堂教学 高校公共必修课,常因学生人数众多而教师、教室等教学资源相对不 这种模式缺陷如下:①大班宣讲式、灌输式教学,一对多的教育 正进入个性化的学生头脑;②无法有效掌握学生个体的思想变化及 性与实效性大打折扣;③不便采用讨论式、问题探究式、训练实践式等教 早 式千篇一律,对学生缺乏吸引力。

体育专业大学生长期以来由于文化课基础较差,在学习态度上主动性不足,表现为学习动机不纯,组织纪律差,经常迟到早退甚至旷课等到课率低现象屡禁不止,一直是高校《思修》课程教师在教学工作中遇到的老大难问题。另一方面,体育专业大学生有时即使到了《思修》课程课堂也是心不在焉,玩手机、讲小话甚至睡觉等抬头率低现象经常发生,这些都严重影响了高校思政教育工作的效果。更值得注意的是,面对这样“两低”的局面,却很少有积极有效的改善办法。

在国外,对同伴教育法的研究和实践由来已久, 已经成为一种在社会发展领域内广泛采用的教育方式 [1-2]。在国内,同伴教育法研究领域也从起初 预等领域,扩展到心理健康、营养干预及德育成长等领域 [3-4]。业已证明同伴教 与实现思政教育内容的有效内化和外化,还可以通过实践式体验式教学来增加学习效果。其作用表现在以下 3 点:首先,它有利于完善高校思政教育理论;其次,它可以加强学生的自我教育能力;再次,它可以丰富思政教育的教学载体,提升高校思政课程教学的实效性。

综上,鉴于目前高校教师与学生在《思修》课程的教学与学习现状,本文拟利用同伴教育法的优势,将其融入高校《思修》课程教学改革,进行优势互补,融合贯通,提高体育专业大学生《思修》课程的教育教学质量,达成立德树人的教育根本任务。本研究尝试采用同伴教育法与常规教法进行对比实验研究,以探讨其在《思修》课程教学中的有效性,为同伴教育法推广应用提供理论支撑。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本文以“同伴教育法融入高校体育专业《思修》课程教改效果实证研究”为研究对象。

1.2.1 文献资料法

以“同伴教育法”、“《思修》课程教学”、“体育专业”检索国内外文献,提供理论依据。1.2.2 实验法

(1)实验对象:随机选取某高校体育专业 2022 级 2 个教学班级学生作为实验对象。以《思修》课程教学为案例,筛选出符合条件者共80 人,平均年龄为( 20.0±1.5α)αψ ;随机分同伴教育组(40 人)和对照组(40 人),两组对象性别、年龄、文化程度等无统计学差异(P>0.05)。前者采用同伴教育法进行为期 4 个月的干预实验,后者采用常规教法。观察2 组对象实验前后在《思修》课程知识掌握维度、能力提升维度、价值观培养维度等变化情况。

(2)同伴教育法干预方法:①同伴教育小组成员及组长筛选:同伴教育小组成员采用随机原则,自愿方式组合成 4 个小组,每组 10 人;各同伴教育小组长采取自荐方式和成员选举方式筛选产生。入选小组长条件:a 为人要性格开朗,热情大方;b 善长语言表达和组织管理;c 领导力强,交际力佳;d 尊重知识,偏好思政课程知识。②同伴教育小组长业务培训:选派长期从事《思修》课程教学的优秀教师对 4 位小组长进行前期业务培训,每次一节课(45min),共 5 次。培训主要内容第一部分是教师技能培训,包括思政课程意义及教育理论培训,也包括教育教学方法和教师职业技能培训等。第二部分是具体教学内容培训,重点是结合《思修》课程开发同伴教育主题活动。③小组内同伴教育法组织实施与管理:a 实施同伴教育:由同伴教育小组长组织进行4 次同伴教育主题的活动,重点在于知识、能力及价值观的提升。b 要求小组长不定时间、不定形式(E-mail、QQ 及微信群、超星学习通、腾讯会议、小论坛等)与小组成员沟通、交流、反馈,掌握成员思想动态,达到共同进步的目的。对照组不采取以上措施。④在开展同伴教育活动中,教师的主要工作是筛选同伴教育内容,培训同伴教育骨干,组织引导学生开展同伴教育活动。

1.2.3 调查法

自行设计问卷调查表,经严格的信效度检验,符合统计学要求。问卷主要内容涉及《思修》课程知识、力、价值观等方面,卷面满分为300 分。

为保证调查客观性和准确性,采用现场填写纸质问卷、限定答题时间、当场回收的方式进行。现场调查员由经过培训的本校马克思主义学院高年级学生担任。实验前同伴教育组和对照组均发放问卷 40β ,实验后同伴教育组发放问卷 36 份(同伴教育组长不参与调查)和对照组 40 份,回收率与有效率均为100%。

1.2.4 数理统计法

先将问卷数据 录入电脑EXCEL 软件,采用独立样本t 检验进行统计分析,检验水准P=0.05。

2 实验结果

2.1 实验前两组学生知识掌握、能力提升、价值观培养维度得分比较分析

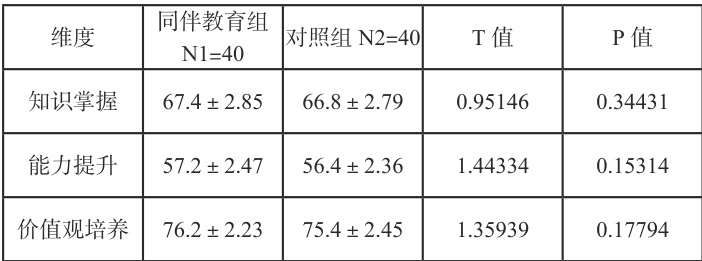

根据实验设计,通过计算  的方式来衡量体育专业学生在《思修》课程知识掌握、能力提升、价值观培养三个维度的得分情况,采用独 结果发现:实验前两组学生在知识掌握、能力提升、价值观培养三个维度的 值分别为 0.34431,0.15314,0.17794,说明实验前两组学生有关《思修》课程知识掌握、能力提升、价值观培养无明显差别,起点是一致的。

的方式来衡量体育专业学生在《思修》课程知识掌握、能力提升、价值观培养三个维度的得分情况,采用独 结果发现:实验前两组学生在知识掌握、能力提升、价值观培养三个维度的 值分别为 0.34431,0.15314,0.17794,说明实验前两组学生有关《思修》课程知识掌握、能力提升、价值观培养无明显差别,起点是一致的。

表1 实验前两组学生知识掌握能力提升价值观培养维度比较

2.2 实验后两组学生知识掌握、能力提升、价值观培养维度得分比较分析

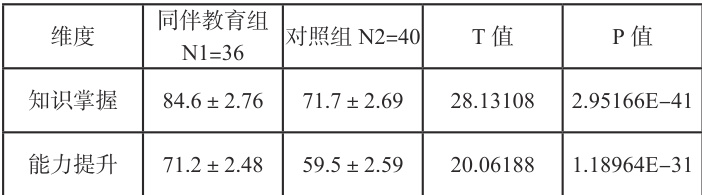

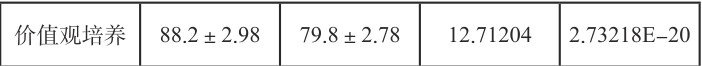

表2 实验后两组学生知识掌握能力提升价值观培养维度比较

同上,采用独立样本t 检验统计结果如表2 所示。结果发现:实验后两组学生在知识掌握、能力提升、价值观培养三个维度的得分有非常显著性差异,P 值分别为 2.95166E-41,1.18964E-31,2.73218E-20,说明实验后同伴教育组学生有关《思修》课程知识掌握、能力提升、价值观培养等比对照组要好,同伴教育法教学效果更优。

3 同伴教育法与常规教法效果分析

3.1 知识掌握维度效果分析

《思修》课程的知识目标是掌握思想道德修养的内容、原则、方法以及掌握我国宪法和其它相关法知识。据上述调查显示:在知识掌握维度,同伴教育法教学效果高出常规教法,主要原因分析如下:

在常规教法中,上课之前,教师可能会让学生去预习教材,但这个要求很难达成预期,特别是对理论性强,内容枯燥无味的《思修》课程来说,更是阻档了学生自觉性,导致主动预习的体育专业学生很少。在常规教法课堂上,多数教师常常“满堂灌”,基本没有互动交流,学生配合度也很差。常规教法课后老师不留作业,学生不复习巩固。这些均是导致体育专业学生对知识的掌握度较差的原因。

应用同伴教育法教学,课前体育专业学生会在同伴教育小组长带领下进行预习,内容包括观看课程视频、了解PPT课件和教案、熟悉教学案例等,这些都能帮助学生提前介入知识点学习。在同伴教育法课堂中,学生平等的与同伴之间交流与讨论,相同的身份有利于知识内化与吸收。教师主要对整个课堂方向把控和疑难点解释。同伴教育法课后教学环节还要求学生在同伴教育小组长监督下进行相关复习升华,巩固基本知识。显然这些举措能保证体育专业学生知识掌握度更佳。

3.2 能力提升维度效果分析

《思修》课程的能力目标是提升学生运用思想道德和法律的基础知识与理论进行提出 - 分析 - 解决问题的能力,特别强调践行能力。调查显示,同伴教育法教学效果在能力提升维度优于常规教法,主要原因分析如下:

在常规教法中,教学活动的主阵地是教室。《思修》课程的现实特点(师资少,学生多,大班式宣讲与灌输式教学)决定了思政教师先要花大量时间来讲述基本知识点,进而影响了体育专业学生能力目标的培养和提高。

同伴教育法之所以比常规教法更能提升学生能力的优势表现在以下三点:一是学生在同伴小组长的带领下进行有效预习,通过对基础知识的自学和理解,为教师进一步锻炼学生逻辑思维能力,培养学生分析问题的能力奠定初步基础。二是在同伴教育法课堂讨论环节学生是“主演”,教师是“助演”,通过拓展讨论问题的深度与广度,能够有效提升学生分析问题能力以及践行能力。三是课后在同伴教育小组长的组织下,体育专业学生要求继续利用各种途径进行交流与深入探讨,对于一些小组长不能解决的问题,还有教师及时给出回应与解答。因此,整个教学流程均注重学生思维能力与践行能力的培养,有效地提高了体育专业学生提出- 分析- 解决问题的能力。

3.3 价值观培养维度效果分析

《思修》课程教学的价值目标是培养良好的思想道德素质和法律素质,树立正确的三观(世界观、人生观、价值观)。调查显示,同伴教育法教 效果在价值观培养维度比常规教法好,主要原因分析如下。常规课堂教学模式一般只注重知识 生能力和价值观的培养。在常规教法课堂明显将科学世界与生活世界割裂开来,严重阻碍 正价值观养成。另外在期末考核上形式单一,多数情况主要是出一张纸质试卷来简单考核学生。这此严重影响体育专业学生价值观培养。

同伴教育法教学始终以学生为中心,把价值观培养作为终极教学目标。同伴教育法在课前,同伴教育小组长会组织学生观看一些教师示范课教学视频,参与教学平台讨论区各种讨论等。在同伴教育法教学过程中,在同伴教育小组长的带领下,通过讨论交流实现观点碰撞,将科学世界与生活世界紧密联系起来。此外,在评价方式上,采用形成性评价方式,进行全过程覆盖,重视考核内容完整性,这都有利于体育专业学生三观的培养。

4 进一步讨论

4.1 同伴教育法是具有明显优势的教学方法

本研究是一项运用同伴教育理论指导体育专业学生《思修》课程教学改革尝试性的工作。同伴教育组的明显优势在于各成员之间具有共同的年龄、经历、认知、爱好,在此基础上小组成员结伴预习、交流体会、督促学习,形成良好的学习环境和氛围,帮助同伴克服畏难情绪,坚定学习的信心。因此本研究将同伴教育理论应用于体育专业学生在《思修》课程学习中,从他们共同面临的学习问题入手,达到以点带面的目的,使研究取得了预想的效果,证明了同伴教育法是体育专业《思修》课程教学的一种新方法,并具有明显优势。

4.2 同伴教育法是解决高校学生德育工作问题的新尝试

当前国内高校学生德育工作存在两方面的问题:①师资力量薄弱:该群体人员匮乏,工作量重,使工作范围受到限制。②成效有限:常规的至上而下的教育对于改变教育对象的观念和行为方面存在很大局限。因此,如何扩大师资队伍,如何真正有效改变目标对象的认知和行为是当前德育工作的着眼点。本研究充分显示在高校《思修》课程教学中尝试采用同伴教育法可以有效解决以上问题。将同伴教育法应用于《思修》课程教学改革,具体来说是在高校中可以利用新形式(例如E-mail、QQ 及微信群、超星学习通、腾讯会议、小论坛等)将外源性同伴教育者(目标人群以外的“同伴教师”)与内源性同伴教育者(目标人群中选拔和培训的“同伴教师”)相结合,不仅确保教育内容的科学性,而且能有效缓解了高校德育工作师资不足的矛盾,突破了课堂教学的时间和空间限制,提高德育效果。同伴教育法是解决当前高校学生德育工作问题的新尝试。

4.3 同伴教育教学法实施过程中存在的问题

同伴教育小组长需要教师提前对其就有关理论知识、课堂组织、授课内容与技巧等进行培训,占用教师大量时间,增加额外工作量。此外,同伴教育法还对教师的专业理论知识、授课技能、同伴教育主题活动设计等都提出了较高要求。同时,如何协调同伴教育法与常规教法之间进行取舍,做到扬长避短也是教师需要思考的难点之一。最后如何将同伴教育法与其他教学方法有机结合起来形成合力,并将之推广应用到体育专业其他专业课程教学中也值得进一步研究与探索。

参考文献:

[1] 闫保华 , 王作振 , 王克利 . 同伴教育者的选择和培训 [J]. 中国健康教育 ,2004(10):37-38.

[2] 王作振 , 闫宝华 , 王克利 . 同伴教育及其研究状况 [J]. 中国健康教育 ,2004(05):46-47.

[3] 张劲松 . 同伴教育模式在体育特长生营养教育中效果评价 [J]. 湖南人文科技学院学报 ,2011(03):134-136.

[4] 张劲松 . 同伴教育对防控中学生运动伤害干预效果研究 [J]. 科技视界 ,2014(07):18-19.

[5] 温 文 妮 . 同 伴 教 育 在 高 职 思 政 课 实 践 教 学 中 的 运 用 [J]. 湖 北 开 放 职 业 学 院 学报 ,2022,35(20):62-64.

基金项目:湖南省社会科学成果评审委员会年度课题,编号XSP22YBC297;

作者简介:张劲松,1975 年生,男,汉族,湖南省冷水江市人,硕士,副教授,研究方向:同伴教育研究。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)