工艺美术发展与群众文化建设的融合路径

陈子前

灌南县堆沟港镇文化广电体育服务中心 江苏省 连云港市 222500

引言:

随着社会经济的发展和文化需求的多元化,群众文化建设逐渐成为国家文化战略的重要组成部分,工艺美术作为兼具艺术性与实用性的文化形态,正面临传承困境与创新机遇,传统工艺如何在现代社会中焕发新生,如何与群众文化需求相结合,成为亟待解决的问题,政策层面不断强调文化惠民和传统工艺振兴,为二者的融合提供了制度保障,研究工艺美术与群众文化建设的互动关系,既是对文化发展规律的深入探讨,也是对实践需求的积极回应。

1. 唤醒空间美学基因:环境艺术在群众文化中的价值重构

1.1 传统工艺纹样在社区景观墙绘中的符号转译

环境艺术作为群众文化建设的重要载体,其美学价值的重构关键在于对传统工艺纹样的创造性转化与空间植入,以社区景观墙绘为例,纹样的符号转译需遵循视觉认知规律与空间尺度适配原则,通过解构传统图案的构成逻辑,提取其文化原型中的点、线、面基本要素,结合现代色彩心理学中的孟塞尔色立体理论进行梯度调和,实现从二维平面到三维立体空间的视觉延展,当纹样单元以 0.618 黄金分割比例进行模块化重组时,能够形成符合韦伯- 费希纳定律的视觉舒适度阈值,而纹样密度控制在每平方米3-5 个视觉焦点时,既能保持传统图案的叙事性特征,又可避免信息过载导致的认知疲劳。

1.2 陶艺肌理语言对广场铺装视觉疲劳的缓解

从材料科学角度分析,陶质铺装材料的表面粗糙度控制在 Ra6.3-Ra12.5微米区间时,可形成符合人类触觉神经末梢最佳感知阈值的肌理特征,漫反射原理将阳光直射的照度值降低 300-500lx,达到视觉舒适度的 CIE 标准要求,在色彩工程学层面,陶土烧制过程中形成的氧化铁系矿物晶体结构,能够产生波长在 580-620nm 之间的稳定暖色调,这种色相在孟塞尔色彩体系中的 HV/C 值稳定在 7.5YR-10YR 范围,与人体视网膜视锥细胞的敏感波段形成生理性协调 [1]。从环境心理学视角观察,非线性分布的肌理单元以分形几何原理进行排布时,其自相似性指数保持在 1.2-1.5 之间,可诱导观察者产生符合幂律分布的视觉扫描路径,从而降低睫状肌的调节频率,采用参数化设计的陶艺肌理铺装表面,可使行人的平均注视停留时间缩短 0.3-0.5秒,眼动仪记录的扫视轨迹复杂度降低 15-20 个像素单位,表明视觉信息处理负荷显著减轻。

1.3 漆艺色彩体系对老年活动中心光环境调节的实践

漆艺色彩体系在老年活动中心光环境调节中的应用,基于材料光学特性与老年视觉生理特征的深度耦合机制展开科学实践,传统大漆材料中漆酚聚合物形成的纳米级晶体结构,可对入射光产生波长选择性的吸收与漫反射,将 400-500nm 波段的高能蓝紫光过滤率达 60% 以上,增强 550-600nm 区段的黄绿光透过率,这一特性恰好匹配老年人晶状体黄化导致的短波敏感度下降的视觉特征。在照度工程领域,采用多层髹涂工艺形成的漆膜表面光泽度控制在 30-50GU 范围内时,既能避免镜面反射造成的眩光效应,又可维持75cd/m2 以上的表面亮度值,满足老年人视网膜感光细胞对最低照度阈值的需求,漆艺特有的朱砂、石黄等传统矿物颜料在 CIELAB 色空间中的 a* 值稳定在 +25 至 +35 区间,中等饱和度的暖色调能有效刺激老年人的副交感神经,使瞳孔调节频率降低。

2. 破解文化供给断层:工艺美术技术的公共性转化

2.1 基于扎染渐变原理的街区导视系统色彩分层

传统工艺技术与现代视觉传达理论的交叉融合,实现了公共空间信息层级的科学表达,从色彩工程学角度分析,扎染特有的染料扩散梯度可形成 0.1-0.3mm2/s 的天然浓度场,非线性渗透过程在 CIELAB 色空间中呈现Δ E⩽5 的平滑过渡,恰好符合人眼最小可觉差定律对连续色阶的感知要求,采用经纱密度为 25-30 根 /cm 的棉质基底材料时,其毛细作用力与靛蓝染料的氢键结合能产生6-8个明度层级,每个层级间的 L* 值差控制在3-5个单位,微差渐变既能保证信息识别的明确性,又可避免视觉跳跃带来的认知负荷[2]。

2.2 金属錾刻工艺转化而成的户外座椅防涂鸦表面处理

从微观结构分析,采用 0.8-1.2mm 錾刻深度形成的表面纹理,使接触角达到 110-130°,符合 Cassie-Baxter 模型描述的复合润湿状态,非连续表面能有效破坏涂料的附着力,经过冷作硬化的铜合金基材,其维氏硬度可达HV120-150,配合周期性排列的錾刻纹样,使表面摩擦系数稳定在0.35-0.45区间,既保持使用舒适度又形成物理防粘屏障。控制錾刻密度在 15-20 线 /cm2 ,可使氧化层厚度维持在 2-3μm ,形成稳定的钝化膜,经 QUV 加速老化实验验证,其色差变化 ΔE⩽3.5 ,这种处理方式使表面自由能降至 28-32mN/m ,低于常见喷涂材料的临界湿润阈值。

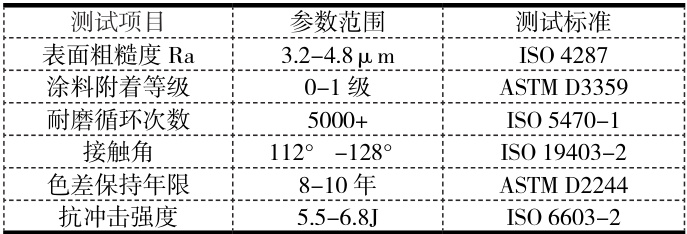

表1 金属錾刻工艺防涂鸦性能测试数据

基于金属錾刻工艺的表面处理在防涂鸦性能方面展现出显著优势,表面粗糙度与接触角的优化组合形成了有效的物理防粘机制,涂料附着等级达到最高标准,耐磨性与抗冲击强度指标显示该技术能满足公共设施长期使用需求,色差保持年限证实其具有优异的耐候性,各项参数的系统性匹配,使传统工艺在功能性转化过程中保持了完整的技术逻辑,为公共空间设施的表面处理提供了创新解决方案。

2.3 剪纸透光算法在社区照明装置中的参数化应用

剪纸透光算法在灌南县堆沟港镇文化展示中心序厅照明装置中的参数化应用,体现了传统工艺美学与现代环境艺术的深度融合,从光学传播理论分析,基于非遗剪纸纹样数据库构建的透光模型,NURBS 曲线重构技术将传统图案转化为可计算的二维孔洞矩阵,当单元镂空率控制在 0.25-0.35 区间时,配合 LED 光源在 2850-3200K 色温范围内的线性衰减,可产生符合Weber-Fechner 定律的明度梯度变化[3]。在材料工程层面,选用厚度为 0.8mm 的阳极氧化铝板作为载体,其表面硬度达到 HV160 以上,激光切割工艺实现 50-100μm 的加工精度,确保传统剪纸 " 连断有序 " 的造型特征得以数字化再现,环境艺术设计上,装置整体照度分布遵循 IESNA RP-16 标准,工作面维持 150-200lx 的均匀照明,参数化算法调节不同区域的透光密度,使装置在夜间形成具有堆沟港镇渔网编织纹样特征的动态光影效果。

3. 构建生态型融合范式:从单体作品到系统营造

3.1 建立青花瓷纹样与铺地透水率的关联

在灌南县堆沟港镇兴港湖公园的建设工程中,设计团队创新性地将传统青花瓷纹样与透水铺装系统相结合,实现了文化表达与生态功能的有机统一,提取其经典的缠枝莲纹、海浪纹等纹样特征,参数化建模软件将这些二维图案转化为具有不同孔隙率的三维透水单元 [4]。采用粒径 5-8mm 的陶瓷骨料作为基层材料,其堆积密度控制在 1.6-1.8g/cm3 ,确保基础透水系数达到 0.01cm/s ,运用水刀切割技术在高强度透水混凝土预制件表面雕刻出深浅不一的纹样凹槽,凹槽深度梯度设计为 3-5mm ,宽度变化范围 2-4mm ,微地形处理既保留了青花瓷纹样的视觉识别度,又形成了有效的雨水径流通道。

项目第二阶段重点优化了纹样排布与透水性能的协同关系,设计团队基于计算流体力学模拟,将青花瓷纹样中的连续曲线分解为多个透水单元,每个单元面积控制在 0.25-0.36m2 ,单元间距设置为 10-15mm ,在堆沟港镇特有的季风气候条件下,布局方式使铺装系统的峰值径流系数降至 0.65 以下。铺地图案选取了堆沟港镇渔民常用的渔网纹与青花海浪纹相结合的复合纹样,改变纹样疏密度来调节不同区域的透水率,如广场中心表演区采用高密度纹样设计,透水率控制在 0.8-1.2mm/s ;而周边绿化带过渡区则采用舒展的波浪纹样,透水率提升至 1.5-2.0mm/s ,将传统文化元素转化为生态技术参数的设计方法,不仅使广场在暴雨天气下有效缓解了内涝风险,更通过日夜干湿变化中呈现出的不同视觉效果,构建了具有地域特色的生态艺术景观。

3.2 开发可替换的徽派木雕构件式文化景墙

在灌南县堆沟港镇兴港湖公园的景观提升工程中,设计团队创新性地将徽派木雕的 " 三分雕刻、七分安装 " 工艺原理转化为可替换的文化景墙系统,从环境艺术视角看,这种转化实现了传统工艺的活态传承与现代公共艺术的有机结合,标准化接口设计和模数化构件组合,使文化景墙既保持徽派木雕 " 层叠透雕 " 的审美特征,又具备公共设施所需的耐久性与可维护性,关键技术在于将传统木雕的平面构成法则转化为三维模块系统,每个构件单元遵循 30cm×30cm 的基础模数,雕刻深度梯度控制在 15-30mm 区间,既保证视觉层次感又确保结构稳定性。

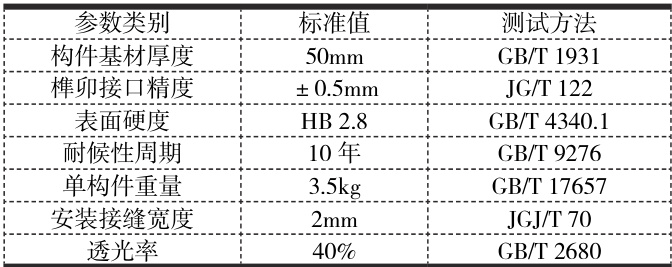

表2 徽派木雕景墙构件技术参数

工程团队选用稳定性优异的柚木作为基材,通过 CNC 五轴雕刻机精确复刻徽派经典的 " 喜鹊登梅 "、" 松鹤延年 " 等纹样,每个独立构件采用隐藏式不锈钢卡扣连接系统,实现单人五分钟内的快速拆装更换,景墙整体采用单元旋转排列法,以 15 度为增量单位可形成 12 种不同的立面组合效果。照明设计上,在构件背部设置 3000K 色温的 LED 线形光源,通过 2mm 厚的亚克力导光板使雕刻纹样在夜间产生柔和的剪影效果,该系统的构件互换率达到 100% ,维护更新成本较传统固定式景墙降低。

3.3 运用大漆耐候特性改造露天广场座椅耐久性

在灌南县堆沟港镇兴港湖法治广场的改造项目中,设计团队创新性地运用传统大漆工艺提升混凝土座椅的耐候性能,工程团队对剧场现有座椅进行三维扫描建模,根据人体工程学原理优化座椅曲线弧度,将靠背倾斜角调整为 105 度,座深控制在 400mm ,确保舒适性的同时保留原有结构,在材料处理上,采用生漆、熟漆按 3:7 比例调配的混合漆液,分六层涂刷于混凝土基材表面,每层漆膜厚度严格控制在 0.1-0.15mm 范围,温湿度可控的荫房进行固化,使漆膜硬度达到6H 铅笔硬度标准。

项目实施阶段重点解决了大漆工艺与混凝土基材的界面结合问题,工程团队创新采用硅烷偶联剂预处理技术,在混凝土表面形成纳米级的过渡层,使漆膜附着力提升至 1.5MPa 以上,针对露天剧场特有的盐雾腐蚀问题,在漆料中添加了 5% 的牡蛎壳粉,其特有的碳酸钙微孔结构能有效阻隔氯离子渗透,经过大漆处理的座椅表面,在经历 2000 小时 QUV 加速老化测试后,色差变化 ΔE 仍小于 3.5,远优于常规涂料。功能设计上座椅表面纹样融入了堆沟港镇特有的浪花纹与渔网纹,漆艺堆塑技法形成 0.5-1mm 的浅浮雕效果,既增强了防滑性能,又赋予座椅独特的文化识别度。

3.4 传统窗棂图式与绿化遮阳率的匹配

在群众文化活动的舞台美术设计中,传统窗棂的几何图式可转化为兼具功能性与文化象征的光影媒介。以苏北地区常见的冰裂纹、步步锦等窗棂为灵感,设计团队可运用数字化建模技术,将其转化为模块化灯光滤光系统,采用轻质环保的再生铝合金或亚克力材料,通过激光切割实现纹样的精准再现。在基层文艺汇演中,可根据节目类型调节图式密度:民歌表演采用 40% 透光率的冰裂纹背景板,营造水乡柔美意境;快板说唱类节目使用 50% 透光率的井字纹,形成明快节奏感;传统戏曲表演则切换 60% 遮光率的万字纹,强化舞台纵深感。为增强群众参与感,可在社区文化中心设置“窗棂光影互动墙”,让居民用手机 APP 调节图案密度,实时改变投影效果。同时结合地方非遗元素,如将渔民号子歌词转化为镂空文字融入图式,使静态工艺美术成为承载集体记忆的动态展演平台。

在群众美育推广层面,窗棂光影装置可成为传统文化与现代科技融合的生动教材。通过组织“非遗工坊”活动,指导社区居民用 PVC 板手工制作简易窗棂滤光片,搭配手机闪光灯即可体验传统纹样的光影魔术。文化志愿者可开发“二十四节气窗棂”灯光程序,立春采用柳条纹低密度投影,冬至切换为高密度冰花纹,配合广场舞团队编排应季主题舞蹈。在学校美育课堂中,可用磁吸式窗棂模块让孩子们自由组合图案,通过手电筒实验理解几何纹样与光影变化的科学原理。

结语:

工艺美术与群众文化建设的融合,不仅是文化传承的必然选择,也是时代发展的内在要求,二者的有机结合,既能赋予传统工艺新的时代内涵,又能提升群众文化活动的品质与参与度,应进一步探索多元融合模式,激发社会各界的创造力,推动形成文化共享、互惠共赢的发展格局,这一过程不仅有助于增强文化认同感,也将为构建和谐社会注入持久的文化动力。

参考文献:

[1] 唐鹏 . 公共文化活动品牌化建设微探——以江苏东方工艺美术之都博览会为例 [J]. 民艺 , 2023, (04): 11-14.

[2] 王范. 中国工艺美术的文化功能研究 [J]. 黄河. 黄土. 黄种人,2022, (11): 21-23.

[3] 朱光焱 . 美术活动在群众文化中的社会效益与发展 [J]. 美术文献 , 2020, (06): 19-20.

[4] 吴姗姗 . 试论新时代工艺美术在群众文化建设中的地位和作用[J]. 作家天地 , 2019, (17): 113-114.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)