配电箱智能化发展探究

王巍 赵佳祺 武昊波

呼伦贝尔学院 内蒙古 呼伦贝尔 021008

一、引言

(一)研究背景

配电箱是连接电力系统与终端用户的“最后一公里”设备,承担着电能分配、保护与控制的核心功能。传统配电箱以机械结构为主,依赖空气开关、熔断器等实现被动保护,存在三大局限:一是故障响应滞后,据《中国电力安全发展报告(2024)》统计,传统配电系统故障平均发现时间超 6 小时, 70% 的低压事故源于隐患未及时排查;二是能效管理缺失,线损率较智能系统高 8%-12% ,难以适应“双碳”目标下的能耗管控需求;三是兼容性不足,无法适配分布式光伏、电动汽车充电桩等新型负荷,制约了新型电力系统的灵活运行。

配电箱智能化发展的驱动因素主要来自三方面:技术层面,物联网(IoT)、边缘计算、人工智能等技术的成熟,为状态实时感知与智能决策提供了可能;需求层面,新型电力系统对“源网荷储”协同的要求,以及用户对用电安全、能效优化的需求日益迫切;政策层面,《智能电网关键设备(系统)研制规划》《电力数字化转型行动计划》等政策明确推动配电终端智能化升级,为行业发展提供了方向指引。

(二)研究意义

理论意义上,本文通过梳理配电箱智能化的发展脉络与技术逻辑,构建了“阶段演进 - 技术体系 - 场景应用”的分析框架,填补了行业发展规律研究的空白。实践意义上,研究成果可为设备制造商提供技术选型参考,为电力运维企业提供场景化应用方案,加速智能化技术在工业、商业、民用等领域的落地,推动电力系统向高效、安全、低碳方向转型。

(三)研究方法与结构

本文采用文献分析法,梳理近 20 年配电设备智能化相关研究文献与行业报告;案例对比法,通过传统与智能系统的性能差异凸显技术优势;技术拆解法,解析智能化核心模块的功能与原理。论文按“发展历程—技术体系—应用场景—现存问题—未来趋势”展开,形成“历史- 现状-未来”的逻辑闭环。

二、配电箱智能化的发展历程与阶段特征

配电箱的智能化演进是技术迭代与需求升级共同作用的结果,可划分为四个阶段:

(一)传统机械阶段(2000 年以前)

此阶段配电箱以机械结构为核心,技术特征表现为:依赖空气开关、熔断器等机械元件实现过流、短路保护,无数据采集与通信功能;运行模式为“故障- 抢修”被动响应,运维完全依赖人工巡检(周期7-30 天),故障排查依赖经验,平均耗时超 4 小时。典型产品如正泰 NM1 系列、德力西 CDW1 系列传统断路器,仅能满足基础配电需求,无法监测线路温度、漏电等隐性风险,年故障率超 5% 。

(二)数字化过渡阶段(2000-2010 年)

随着电子技术的渗透,配电箱进入数字化过渡阶段:引入电子脱扣器、数显模块,可本地显示电压、电流、功率等参数,具备基础电子保护功能(如过载长延时、短路瞬时保护)。代表产品如施耐德 NSX系列,通过电子脱扣器提升保护精度,但仍无网络通信能力,数据需人工记录分析,属于“半智能”范畴。此阶段实现了参数可视化的突破,但未改变“人工主导”的运维模式。

(三)网络化智能阶段(2010-2020 年)

嵌入式芯片与通信技术的结合推动配电箱进入网络化智能阶段:核心技术为“嵌入式芯片 + 有线 / 无线通信”(RS485、LoRa),实现参数远程传输与异常报警。功能上支持远程监测(如手机 APP 查看实时电流)、分级报警(过载预警、短路跳闸)、基础能效统计(月用电量分析);运维模式从“定期巡检”转向“按需运维”,故障响应时间缩短至1-2 小时,较传统阶段提升 60% 代表产品如ABB Emax2 系列(支持Modbus 协议)、西门子SIVACON 8PT(集成通信接口),初步具备“远程交互”能力。

(四)智慧化融合阶段(2020 年至今)

边缘计算与 AI 技术的应用推动配电箱进入智慧化融合阶段:技术标志为“边缘计算 +AI 算法 + 多系统协同”,从“监测控制”升级为“预测决策”。核心能力包括故障预测(基于温度趋势预判线路老化)、负荷优化(动态分配光伏/ 储能出力)、数字孪生仿真(虚拟模拟故障场景)。典型产品如华为智能微配系统、施耐德 EcoStruxure Power 平台,可作为能源互联网末端节点,对接微电网、智能家居、城市能源管理系统,实现“源荷储”协同调度。

三、配电箱智能化的核心技术体系

智能配电箱的技术体系以“感知- 传输- 处理- 应用”为逻辑链,各层级协同实现状态监测、智能决策与高效管控。

(一)感知层:状态全面感知的“神经末梢”

感知层是智能化的基础,通过多元传感器实现配电系统状态的全面监测,核心监测对象包括:

电气参数:采用霍尔电流传感器(精度 ±0.2% ,响应时间 <10ms )、电压变送器(0-690V 量程)监测电压、电流、功率;剩余电流互感器(灵敏度30mA)监测漏电状态,保障用电安全。

环境参数:温湿度传感器(如 SHT30, -40~125‰ 量程,误差±2%RH )监测箱体内部环境,避免凝露导致短路;电弧传感器检测线路异常放电,提前预警火灾风险;气体传感器(如 SF6 泄漏监测)适用于高压配电场景。

物理状态:红外传感器监测柜门开关状态,防止非授权操作;振 动传感器感知断路器松动,预警机械故障。

感知层需满足抗电磁干扰(符合IEC 61000-4-2 标准)、低功耗(无线节点休眠电流 <1μA ,续航 ⩾5 年)等要求,确保在复杂电磁环境中稳定工作。

(二)传输层:数据互联的“通信血管”

传输层负责数据的可靠传输,需平衡实时性、可靠性与成本,主流技术包括:

有线传输:以太网( 100Mbps 速率,工业级交换机)适用于高可靠性场景(如工业生产线);RS485 总线(传输距离 1200m ,抗干扰强)成本低,广泛应用于固定节点连接。

无线传输:LoRa(自组网, 1-10km 距离)适用于工业园区等广域场景;NB-IoT(依托运营商网络,支持百万级节点接入)适用于民用建筑;Wi-Fi(短距离高速传输)适用于商业楼宇。

实际应用中采用“混合传输策略”:关键参数(电流、温度)通过有线传输保障实时性,非关键参数(湿度、柜门状态)通过无线传输降低布线成本,提升系统灵活性。

(三)处理层:智能决策的“大脑中枢”

处理层是智能化的核心,通过硬件平台与算法实现数据分析与决策,包括:

硬件平台:嵌入式微处理器(如 STM32H743, 400MHz 主频)负责基础数据处理;边缘计算网关支持 Python/C++ 算法部署,实现本地化智能分析,降低云端压力。

核心算法:数据预处理采用卡尔曼滤波消除电磁噪声, 3σ 准则剔除异常值;故障诊断基于 BP 神经网络,通过“过流 + 高温 + 电弧”多参数融合判断短路风险,准确率 >95% ;趋势预测采用 LSTM 时间序列模型,1 小时内温度预测误差 <3% ;控制逻辑实行分级响应(一级故障:自动分闸 + 声光报警 + 远程推送;二级故障:预警提醒 + 负荷调整)。

处理层的本地化决策能力确保报警响应时间 ⩽500ms ,远快于传统依赖云端的模式。

(四)应用层:人机交互的“服务窗口”

应用层面向用户提供可视化与管理功能,包括:

本地终端:触摸屏实时显示参数与历史记录,声光报警模块通过红色(紧急)、黄色(预警)区分故障等级,便于现场人员快速响应。

远程平台:Web 端数据看板展示负荷曲线、能效报表;移动端APP 实现报警推送、远程分闸授权(需双因素认证),支持运维人员随时随地管控。

系统集成:对接电力调度 SCADA 系统、楼宇 BA 系统、能源管理EMS 平台,实现跨系统协同(如报警时联动消防系统切断通风)。

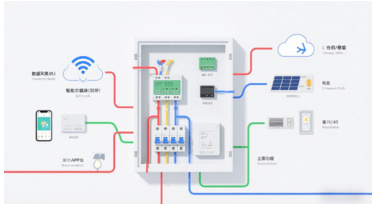

智能配电箱系统网络连接图:

四、配电箱智能化的典型应用场景

智能化配电箱在不同场景中展现出差异化价值,以下为四类典型应用:

(一)工业领域:高可靠性与负荷动态管理

某汽车焊接车间部署智能配电箱系统,配置 200 路霍尔传感器+LoRa 网关 + 边缘计算节点,实时监测焊接设备电流波动。通过电流与温度关联分析,系统提前 30 分钟预警 3 次电缆过热故障,避免生产线停工(单次损失约 500 万元);动态调整各焊接工位负荷分配,线损率降低 8% ,运维人员减少 40% ,满足工业场景对连续性与效率的高要求。

(二)商业建筑:能效优化与安全管控

某大型商场采用“以太网 + Wi-Fi”混合传输的智能配电系统,对接楼宇自控系统。通过动态调整空调、照明负荷,结合峰谷电价优化用电时段,年节电成本超 80 万元;柜门未关等安全隐患响应时间从 24 小时缩至 5 分钟,保障人员密集区域安全。系统还能自动统计各商户用电量,简化计费流程。

(三)民用住宅:安全防护与便捷管理

老旧小区改造中,智能配电箱配置NB-IoT 模块 + 剩余电流传感器,漏电响应时间 <1 秒(传统保护器需3-5 秒),累计避免6 起触电风险。业主通过 APP 远程查看用电量,出租房房东可线上收电费;物业巡检效率提升 70% ,解决传统人工抄表耗时问题。

(四)新能源场景:分布式能源协同

某工业园区光储充一体化配电箱集成双向计量模块与储能逆变器接口,根据光伏出力自动调整储能充放策略:出力过剩时充电,不足时优先放电,清洁能源利用率提升 15% ;充电桩负荷波动导致的电压偏差控制在 ±3% 以内,保障用电稳定性。

五、配电箱智能化发展的现存问题与挑战

尽管发展迅速,配电箱智能化仍面临多重挑战:

(一)技术瓶颈

兼容性问题突出,不同品牌设备采用Modbus、DL/T645、私有协议等,跨系统集成成本占项目总投入 30% 以上;极端环境(高温 >60qC 、高湿 >90%RH )下传感器故障率超 8% ,影响数据可靠性;AI 算法依赖大量故障样本,小样本场景准确率 <70% ,泛化能力不足。

(二)成本制约

智能配电箱成本为传统产品的 2-3 倍(含传感器、通信模块),中小用户改造意愿低;运维需专业人员进行传感器校准、固件升级,年运维费用增加 15%-20% ,制约规模化推广。

(三)标准与安全

行业缺乏统一的智能化评价体系(如“智能等级”划分)、测试认证规范,市场产品质量参差不齐;远程控制存在被攻击风险,需强化

AES-256 数据加密与双因素身份认证,但增加了系统复杂度。

六、配电箱智能化的未来发展趋势

(一)技术融合深化

数字孪生技术将构建配电箱虚拟镜像,模拟短路、过载等场景,优化控制策略;自愈控制结合区块链实现分布式决策,故障时自动切换供电路径,实现“零停电”修复;能量收集技术(如电磁感应取电)为传感器供电,摆脱电池依赖。

(二)功能拓展

从单一电力监测向综合能源节点升级,集成燃气、热力监测;基于用户用电习惯推送个性化建议(如“更换LED 灯具可节电 20% ”),从“被动响应”转向“主动服务”。

(三)产业化与政策完善

模块化设计推动传感器、通信模块标准化,按需组合降低成本30% ;绿色材料(可回收壳体、低功耗芯片)减少环境影响。政策层面将出台《智能配电箱通用技术条件》,对老旧小区改造给予 30% 补贴,加速技术落地。

七、结论

配电箱智能化是从“被动保护”到“主动决策”的质变过程,其发展经历了机械、数字化、网络化、智慧化四阶段,核心技术体系涵盖感知、传输、处理、应用四层,在工业、商业等场景中已展现显著价值。当前需突破兼容性、可靠性、成本等瓶颈,通过标准化建设、规模化生产、政策引导加速落地。未来,随着数字孪生、自愈控制等技术的融合,智能配电箱将成为能源互联网的核心末端节点,为新型电力系统安全、高效、低碳运行提供关键支撑。

参考文献

[1] 王成,智能低压配电箱监控系统设计与应用[J]. 电力系统自动化,2023, 47(3): 120-126.

[2] 中国电力企业联合会 . 中国智能配电行业发展报告(2024)[R].2024.

[3]GB/T 39560-2020, 智能配电箱技术要求 [S].

[4] 华 为 技 术 有 限 公 司 . 智 能 微 配 系 统 白 皮 书 [R]. 2021.

[5] IEC61850-7-420, 变电站通信网络和系统—第 7-420 部分:配电自动化 [S]

大学生创新创业训练项目,配电箱集成设计智能报警器与智能控制系统,202410819001

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)