支架式教学模式在小学语文阅读教学中的应用思路

贾巧艳

陕西省长安师范学校附属小学,陕西西安,404599

前言

随着新课程改革的深入推进,小学语文阅读教学愈发强调学生的主体性与个性化发展。支架式教学模式以维果茨基的“最近发展区”理论为基础,通过搭建适切的学习支架,帮助学生逐步实现自主建构与能力跃升,为破解传统阅读教学中“灌输化”“碎片化”问题提供了新路径。

一、支架式教学模式概述

(一)概念定义

支架式教学模式(Scaffolding Instruction)源于维果茨基(Vygotsky)的“最近发展区”理论 [1],指教师或更有能力的同伴通过提供适时的支持(支架),帮助学习者完成原本无法独立完成的任务,并在能力提升后逐步撤除支架,最终实现自主学习。在小学语文阅读教学中,支架可以是问题引导、范例示范、思维导图、合作讨论等多种形式,其核心是“因需而设、动态调整”,使学生在教师的引导下逐步掌握阅读策略、提升理解能力。

(二)模式理念

支架式教学强调“以学生为中心”。教学应聚焦于学生现有水平与潜在发展水平之间的差距,通过支架帮助学生跨越认知障碍。教师提供的支持应随学生能力提升而动态调整,从“高支持”逐步过渡到“低支持”直至撤除。同时,学生不是被动接受知识,而是在教师搭建的支架下主动探索、合作交流,实现知识的自主建构。因此,支架的搭建需结合真实阅读情境,如通过问题链、任务驱动等方式增强学习的关联性和实践性。

二、支架式教学模式在小学语文阅读教学中的应用价值

(一)提升学生阅读理解能力,促进深度思维

在思维引导层面,支架式教学通过问题引导、思维导图等策略,帮助学生逐步掌握文本分析的方法,从关键信息提取、逻辑推理和情感体会出发。相较于传统讲授式教学,支架的搭建能降低阅读难度,使学生在教师引导下由浅入深地理解文本,培养高阶思维能力,如批判性阅读和创造性解读。

(二)增强学习自主性,实现教向学的转变

在学习过程层面,支架式教学模式强调教师的适时引导与逐步放手,学生在支架支持下尝试独立解决问题,如通过合作讨论、自主提问等方式探索文本[2],可以有效激发学习兴趣,培养元认知能力,使学生学会规划、监控和调整自己的阅读策略,最终达到“无需教而能学”的目标。

(三)适应个体差异,促进全体学生发展

在学习效果层面,由于学生阅读能力存在差异,支架式教学允许教师提供分层支持,如对基础较弱的学生给予更多示范和引导,而对能力较强的学生则设置开放性任务。这种个性化支持能确保每位学生在“最近发展区”内得到提升,减少两极分化,实现语文素养的整体提高。

三、支架式教学模式在小学语文阅读教学中的应用难点

支架式教学的核心在于基于学生的“最近发展区”提供支持,但教师在实际教学中往往面临学情诊断不精准的问题。小学生的阅读能力差异较大,教师若无法准确评估每位学生的认知水平,就容易出现支架过高或过低的情况。以古诗词教学为例,部分学生需要字词释义的基础支架,而另一些学生可能已具备意境赏析的能力。同时,在班级学生人数较多的情况下,教师难以为每个学生提供差异化支架。例如,在开展《海上日出》单元的批注指导时,理解能力强的学生需要开放性思考支架,而基础薄弱的学生则需句式仿写等支持性支架。面对40-50人的班级,教师往往只能采取折中的统一支架,容易出现“优生吃不饱,弱生吃不了”的现象。

四、支架式教学模式在小学语文阅读教学中的应用思路

(一)精准搭建阅读支架,分层推进教学目标

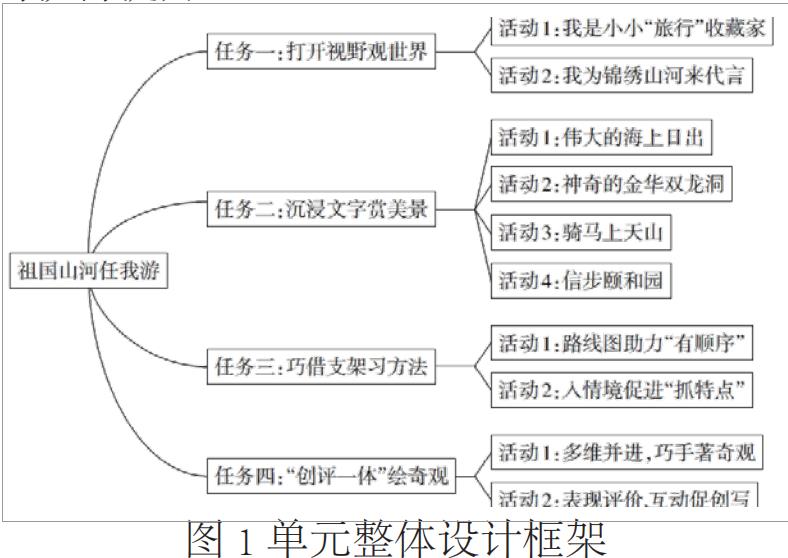

在小学语文阅读教学中,教师需根据文本特点和学情分析,搭建适切的阅读支架。对于低年级学生,可采用“图片 + 关键词”视觉支架,帮助学生理解叙事类文本的情节发展;中高年级则可运用 " 问题链 " 思维支架,通过“是什么、为什么、怎么样”的递进式提问,引导学生深入分析说明文或议论文。以统编教材四年级下册第五单元围绕”妙笔写美景,巧手著奇观 " 主题为例,教师应精选了《海上日出》《记金华的双龙洞》等经典写景文章。为深化学习效果,教师可创设 " 我是小导游" 主题情境,通过三个递进式学习环节展开教学,具体思路见图 1。首先引导学生品读文本,借助思维导图梳理景物描写方法;其次通过对比阅读,探究不同文章的写作特色;最后开展“最美风景推荐官”实践活动,让学生运用所学完成创意写作。这种教学设计紧扣单元目标,将阅读赏析与写作训练有机结合,通过搭建可视化学习工具,帮助学生掌握景物描写技巧,实现从阅读理解到创意表达的能力跃升。分层支架的搭建要遵循 " 先整体后局部、先内容后方法 " 的原则,确保每个学生都能在最近发展区内获得提升.

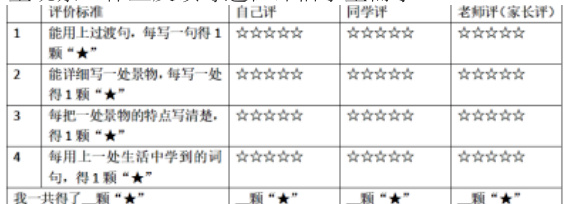

(二)动态调整支架策略,培养自主阅读能力

支架式教学的核心在于搭建、强化、撤除的动态过程。在《落花生》这类哲理散文教学中,教师可先通过圈画重点词句“范例支架”展示批注示范,再过渡到“合作支架”开展小组互评,最终撤除支架让学生独立完成同类文本的批注。特别要重视“元认知支架”的运用,设计写作情况评价表(表 1),引导学生反思“我用了什么方法理解难句”。在古诗教学中,可先提供注释支架理解字词,再用“意象联想图”支架体会意境,最后完全放手让学生自主赏析。动态调整的关键在于教师要及时通过课堂观察、作业反馈等途径评估学生需求。

表1 写作情况评价表

(三)创设真实语用情境,促进阅读迁移运用

支架式教学要注重学用结合,教师可将阅读策略迁移到真实语境中。在民间故事单元,可设计故事传承人项目,先提供故事山图表支架分析文本结构,再用角色卡支架练习复述,最后创设乡村故事会情境让学生自主展演。对于非连续性文本阅读,可结合校园实际,用信息筛选表支架指导学生阅读食堂菜单、课程表等实用文本。同时,针对高年级还可建立阅读策略银行,将 KWL 表格、鱼骨图等等各类支架工具系统化 [3],培养学生根据文本类型自主选用策略的能力。情境创设要贴近学生生活,结合班级读书角等开展真实的阅读交流活动。

五、结语

支架式教学模式在小学语文阅读教学中的应用,契合了新课标“以生为本”的理念,更通过动态化的支架支持,有效激发了学生的阅读潜能与思维活力。教师应持续关注支架的差异化适配与技术融合,借助智能教育工具实现支架的动态调整,最终实现“教是为了不教”的教育理想。

参考文献

[1] 王海珊 . 教与学的有效互动——简析支架式教学 [J]. 福建师范大学学报 ( 哲学社会科学版 ),2025,(01):140-143.

[2] 杜军 .“支架式”教学应重视“脚手架”的搭建 [J]. 教育理论与实践 ,2024,(14):51-53.

[3] 沈瑾. 支架式教学模式在小学语文阅读教学中的应用探索[J].读写算 ,2025,(17):103-105.

作者简介: 贾巧艳(1996.04-),女,汉族,大学本科,陕西西安人,陕西省长安师范学校附属小学语文教师。研究方向: 小学语文。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)