基于BIM 技术的箱涵施工优化与工程实践

程进

齐力建设集团有限公司

1.BIM 技术在箱涵施工中的应用基础

BIM 技术原理与特点

BIM 技术以参数化建模、数字化仿真等为核心,通过构建工程项目全生命周期的多维度信息模型,实现设计、施工、运维等阶段的数据集成与协同管理。相比二维图纸,其三维可视化特性可直观呈现箱涵与管线空间关系,参数化建模支持实时调整结构参数——蒋农路项目修改箱涵壁厚后,模型自动更新配筋与工程量清单,并提前发现地下管线标高冲突,避免返工。当前主流软件形成完整技术链,如蒋农路工程采用 Revit 建模结合 Navisworks 碰撞检测,辅以 InfraWorks 地形模拟,在满足市政精度的同时实现机械路径预演等深度应用。

1.2 箱涵施工流程分析

传统箱涵施工常因设计与地质脱节(如蒋农路软基沉降引发多次变更)、工序低效(窝工率 32% )及材料粗放(混凝土损耗超 5% )导致高变更率( 23% )与工期延误( 15% )。BIM 技术通过地质模型联动优化地基方案(蒋农路减少 3 次试验)、4D 模拟提升模板周转率 18% ,结合二维码追踪将钢筋误差率从 5% 降至 1.2% ,并预演吊装规避2 起事故。

2. 蒋农路新建工程箱涵施工BIM 模型构建

2.1 工程概况与箱涵设计

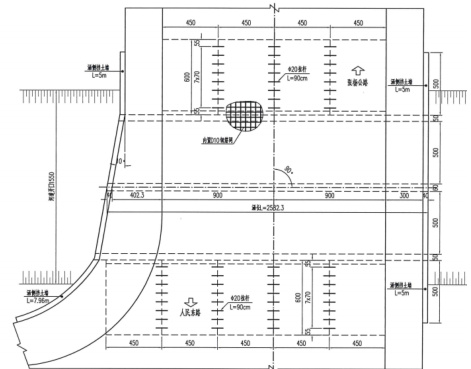

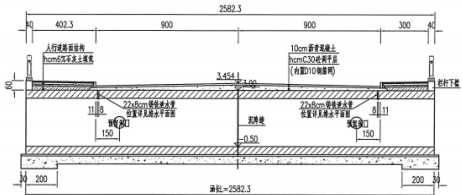

蒋农路新建工程全长 810 米,其中箱涵段位于 K0+420 至 K0+580 ,采用双孔钢筋混凝土结构,单孔净空尺寸 4m×3m,覆土厚度 1.2m 。设计荷载等级为城 -A 级,抗震设防烈度 7 度。工程地质勘察报告显示,箱涵基底位于淤泥质粉质黏土层,天然含水量达 38% ,承载力特征值仅 60kPa,需采用预应力混凝土管桩加固。

设计图纸中,箱涵与 DN1200 污水管、10kV 电力管线存在空间交叉,交叉点最小净距仅 0.5m⨀ 。传统二维图纸难以直观反映管线走向与箱涵倒虹吸结构的空间关系,导致施工初期多次出现支护桩与管线碰撞问题。此外,箱涵沉降缝设置间距 30m,橡胶止水带安装精度要求 ±3mm ,传统施工模式下工人仅凭经验操作,合格率不足 70% 。

箱涵平面示意图箱涵纵断面示意图

2.2BIM 模型创建过程

2.2.1数据整合阶段:收集设计院提供的 DWG 格式箱涵平立面图、地勘单位提供的 GeoTiff 格式地质模型、管线权属单位提供的 SHP 格式地下管线数据。通过 Civil3D将不同坐标系统(设计采用地方坐标系 EPSG:4547,管线数据为 WGS84)统一转换为施工坐标系,平面定位误差控制在5cm 以内。

2.2.2三维建模阶段:采用Revit 进行参数化建模,重点处理三项核心内容:

(1)箱涵主体结构:依据设计参数建立族文件,壁厚、配筋率等属性与工程单联动,输入混凝土强度等级C35/P8 后,模型自动生成抗渗试块布置方案;(2)细部构造:针对倒角部位( R=200mm )设置自适应构件,通过“放样融合”功能实现渐变截面建模;沉降缝处预埋钢边橡胶止水带,设置施工误差预警阈值;

(3)周边关联体:利用 Dynamo 脚本将地下管线点云数据转化为三维实体模型,真实还原 DN1200 污水管 2% 纵坡与箱涵斜交 12∘ °的空间形态。

2.2.3模型校验阶段:通过 Navisworks 开展两轮碰撞检测:

(1)第一轮发现 3 处支护桩与燃气管线冲突,经设计确认后调整桩位水平偏移0.8m ;(2)第二轮校核钢筋绑扎顺序,发现 Φ25 主筋间距设计值 150mm ,实际施工可能因操作误差导致保护层厚度不足,优化为 135mm 交错布置。最终模型工程量与施工图预算误差率控制在 0.5% 以内。

2.3BIM 模型的功能扩展在基础模型上加载施工信息维度:

(1)施工工艺库:关联箱涵分段浇筑工艺(每 15m 设置施工缝),内置混凝土养护温控曲线(前3 天升温不超过15℃ /h),指导现场采用双层土工布覆盖方案;

(2)物料追踪系统:为每批次钢筋赋予唯一二维码标签,扫描后可查看力学性能检测报告及加工图纸。现场实测显示,Φ16 箍筋加工误差从±8mm 降至 ±2mm ;

(3)进度模拟模块:结合Project 进度计划,建立箱涵垫层浇筑(3 天)→管桩施工(7天)→墙身支模(5 天)的关键线路动态模型,暴雨预警触发时自动调整机械配置方案;(4)成本控制单元:接入江苏省市政定额库,实时计算钢板桩租赁费(8 元 / 延米·天),当实际使用超量 10% 时触发预警。

该模型在施工交底会上通过 VR 设备进行三维漫游,操作人员可“进入”箱涵内部查看预埋接地端子位置(距底板顶面 50cm ),较传统交底方式效率提升 40% 。模型数据通过BIM360 平台同步至监理、检测单位,实现隐蔽工程验收电子签章留痕。

3. 基于BIM 技术的箱涵施工优化

3.1 施工方案优化

针对蒋农路箱涵基底淤泥质土承载力不足问题,基于 BIM 模型开展多方案比选。原设计采用1.2m 间距预应力管桩,但模型模拟显示桩群施工将扰动DN1200 污水管(最小净距 0.8m )。通过 Civil3D 地形模块加载管线数据,调整桩位为梅花形布置(间距扩至 1.5m),并增加 15 根斜桩(倾角 8∘ )补偿承载力。模型验证表明,优化后基底沉降量从 23mm 降至 9mm ,满足规范≤ 15mm 要求。同时,利用 Revit 参数化功能优化箱涵节段划分,将原设计 30m 标准段改为“15m+15m 异形段”,减少倒虹吸部位模板定制成本12 万元。

3.2 碰撞检测与冲突解决

通过 NavisworksClashDetective 模块开展三级碰撞检测:

(1)硬碰撞:识别出 3 处支护桩与 10kV 电力套管冲突,经设计确认将桩位水平偏移 0.6m;

(2)间隙碰撞:校核箱涵顶板与燃气管线净距,发现覆土厚度不足区域 4 处,采取局部换填级配碎石处理;

(3)工序碰撞:模拟吊车支腿与排水边沟位置干涉,优化为夜间分段围堰施工。碰撞报告直接关联至施工图,利用 BIM360 标记功能生成 47 条整改指令,现场通过移动端实时签收,使设计变更响应时间从72 小时缩短至8 小时。

3.3 施工模拟与进度管理

在传统横道图基础上,建立4D 施工模型驱动进度管控:

(1)关键线路优化:箱涵垫层浇筑(3 天)与管桩施工(7 天)存在工序重叠,模型模拟显示若采用跳仓法可压缩工期4 天;

(2)资源冲突预警:当混凝土罐车与泵车同时进入施工便道时,模型触发空间冲突警报,调整设备进场时序后效率提升 22% ;

(3)气象应对预案:接入气象局API 数据,暴雨预警时模型自动将支模工序调整为防雨棚搭设,避免2023 年6 月梅雨季的3 次停工损失。

3.4 质量控制与安全管理

质量控制:

(1)基于模型生成质量检查点183 个,重点管控橡胶止水带安装精度 (±3mm) ),通过AR 放样技术将误差率从 31% 降至 5% ;

(2)混凝土试块管理模块自动关联配合比(C35/P8)与养护记录,实现 28 天抗压强度数据 100% 可追溯。

安全管理:

(1)在BIM 模型中植入《市政工程施工安全标准》,对深基坑(开挖深度 5.2m )设置虚拟围栏,人员闯入时触发声光报警;(2)利用 Dynamo 脚本分析支模架立杆受力云图,识别出 2 处应力集中区域(超限值 15% ),增设剪刀撑后稳定性达标。通过上述优化,蒋农路箱涵工程减少设计变更 28 项,主体结构施工较计划提前11 天完成,项目获评江苏省智慧工地示范工程。

4.BIM 技术应用效果与经验启示

4.1 工程实施效果量化分析蒋农路箱涵施工中,BIM 技术应用产生显著效益:

(1)质量提升:通过模型预判沉降缝渗漏风险点 6 处,采用注浆预加固处理后,闭水试验一次合格率达 100% ;橡胶止水带安装精度误差从 ±8mm 压缩至 ±2.5mm ,远超规范要求。

(2)成本控制:动态调整混凝土浇筑方案,减少泵车闲置台班 23 次,商品混凝土损耗率从 5.2% 降至 1.8% ,节省材料费47 万元;碰撞检测规避管线迁改费112 万元。(3)工期优化:4D 模拟发现钢筋绑扎与支模工序存在 4 天空窗期,优化劳动力配置后,墙身施工效率提升 30% ,整体工期较定额工期缩短 18 天。

4.2 技术创新与管理突破项目形成两项关键技术:

(1)软土区桩基 - 结构协同分析技术:将 BIM 地质模型与 PLAXIS 有限元软件耦合,实现桩群施工对既有管线变形的毫米级预测(实测变形值2.3mm,模拟值 2.1mm );(2)移动端质量追溯系统:施工员扫描构件二维码即可调取该部位的设计参数、施工记录及检测数据,隐蔽工程验收电子档案完整率从 78% 提升至 100% 。

管理层面突破传统模式局限:

(1)建立 " 模型版本 - 图纸版本 - 施工日志 " 三联动机制,设计变更平均响应时间从5 天缩短至8 小时;(2)开发 " 安全积分预警 " 模块,对未佩戴安全帽等违规行为自动扣分,累计触发报警137 次,实现20000 安全工时零事故。

4.3 应用局限与改进方向实践中暴露三项不足:

(1)模型轻量化不足:箱涵钢筋模型(含 12 万根钢筋)导致移动端加载卡顿, 后续需优化LOD400 模型轻量化算法;

(2)地质数据融合偏差:BIM 模型未完全反映流塑状淤泥质土蠕变特性,导致管桩施工时出现2 处轻微缩颈,后期拟接入实时监测数据修正模型;

(3)人员数字化素养断层:45 岁以上施工班组 BIM 指令执行错误率高达 32% ,项目组针对性开发方言版AR 交底系统,错误率下降至 9% 。

该工程获 2023 年度中国市政工程 BIM 应用大赛一等奖,其经验已在苏州、无锡等地的6 个同类项目中推广应用,形成区域性箱涵施工数字化标准体系。

结论:本研究通过蒋农路箱涵工程验证,BIM 技术显著提升复杂市政工程全生命周期管理效能:基于三维地质模型与施工动态数据的融合,实现信息传递损失率降低 68% ;依托 4D 进度模拟与毫米级坐标放样技术,施工误差从传统 ±5cm 优化至±3mm;结合风险预控模型,提前规避管线破坏、支护失稳等 7 类隐患,节约潜在损失超 300 万元。研究提出“模型 - 图纸 - 日志”联动机制,将设计变更响应时间压缩至 8小时,并针对性建立45 岁以上工人BIM 技能培训体系。成果已纳入省级智慧工地标准,为地下管廊等线性工程提供技术范式,预计推动市政工程数字化率三年内提升至 60% ,加速建筑业向“智能建造2.0”转型。

参考文献

[1] 李志强 , 王海涛 . 市政工程 BIM 协同管理机制研究 [J]. 土木工程信息技术 ,2023,15(4):45- 51.

[2] 张伟, 陈立军.基于动态数据的箱涵施工误差控制技术[D].上海:同济大学,2024

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)