论高层结构设计需要控制的六个参数

王研

210302197909090619

前言

高层设计的难点在于竖向承重构件(柱、剪力墙等)的合理布置,设计过程中控制的目标参数主要有如下六个:

1、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规 3.4.3。

2、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规3.4.2。

3、刚重比:主要为控制结构的稳定性,控制重力二阶效应的不利影响,要求见高规 5.4.1。

一、刚度比

刚度比主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层。建筑及其抗侧力结构的平面布置宜规则、对称,并应具有良好的整体性;建筑的立面和竖向剖面宜规则,结构的侧向刚度宜均匀变化,竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小,避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变。

抗震规范附录E2.1 规定,筒体结构转换层上下层的侧向刚度比不宜大于2。

高规的 5.3.7 条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2 倍。

高规的 10.2.3 条规定,底部大空间剪力墙结构,转换层上部结构与下部结构的侧向刚度,应符合下列规定:

(1)当转换层设置在 1、2 层时,可近似采用转换层与其相邻上层结构的等效剪切刚度比  表示转换层上、下层结构刚度的变化,

表示转换层上、下层结构刚度的变化,  宜接近 1,非抗震设计时

宜接近 1,非抗震设计时  不应小于0.4,抗震设计时

不应小于0.4,抗震设计时  不应小于

不应小于

(2)当转换层设置在第 2 层以上时,转换层与其相邻上层的侧向刚度比不应小于

规范要求结构各层之间的刚度比,并根据刚度比对地震力进行放大,规范对结构的层刚度有明确的要求,在判断楼层是否为薄弱层、地下室是否能作为嵌固端、转换层刚度是否满足要求等等,都要求有层刚度作为依据,直观的来说,刚度比的概念用来体现结构整体的上下匀称度。

二、位移比

位移比是指楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角与本楼层平均值的比,位移比的大小反映了结构的扭转效应,同周期比的概念一样都是为了控制建筑的扭转效应提出的控制参数。

结构是否规则、对称,平面中刚度分布是否均匀是结构本身的性能,可以用结构的刚心与质心的相对位置表示,二者相距较远的结构在地震作用下扭转可能较大。由于刚心与质心位置都无法直接定量计算,抗震规范和高规都采用了校核结构最大水平位移与平均水平位移比值的方法,即位移比要求。最大位移与平均位移的比值可以概念性的表示结构平面扭角大小。

抗规第3.4.4 条规定:平面不规则而竖向规则的建筑结构,应采用空间结构计算模型,并应符合下列要求:扭转不规则时,应计及扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5 倍;当最大层间位移远小于规范限值时,可适当放宽

高规的 3.4.5 条规定,在考虑质量偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,A、B 级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2 倍;且A 级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5 倍,B 级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的 1.4倍。

需要指出的是,规范中规定的位移比限值是按刚性板假定作出的,在计算时,必须在软件参数设置时选择“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,以便计算出正确的位移比。在位移比满足要求后,再去掉“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”的选择,进行后续配筋计算。

此外,位移比的大小是判断结构是否规则的重要依据,对选择偶然偏心计算还是双向地震计算起着重要的参考作用,软件可以同时输出偶然偏心、单向地震、双向地震下的位移比,设计人员应正确选用。

三、刚重比

刚重比主要为控制结构的稳定性,控制重力二阶效应的不利影响。当高层、超高层建筑高宽比较大,水平风、地震作用较大,地基刚度较弱时,结构整体稳定性验算很重要,它直接关系到结构安全度的控制。

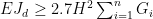

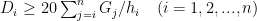

高规5.4.1 条规定在水平力的作用下,当高层建筑结构满足下列规定时,可不考虑重力二阶效应的不利影响。

剪力墙、框架-剪力墙结构、筒体结构:

框架结构:

式中 Ejd—结构一个主轴方向的弹性等效侧向刚度,可按倒三角形分布荷载作用下结构顶点位移相等的原则,将结构的侧向刚度折算为竖向悬臂受弯构件的等效侧向刚度。

H—房屋高度

Gi、Gj—分别为第 i、j 楼层重力荷载设计值;

hj—第i 楼层层高;

Di—第i 楼层的弹性等效侧向刚度,可取该层剪力与层间位移的比值;

n—结构计算总层数。

高层建筑结构如果不满足上述规定时,应考虑重力二阶效应对水平力作用下结构内力和位移的不利影响。

重力二阶效应即 P-Δ 效应包含两部分,(1)由构件挠曲引起的附加重力效应;(2)由水平荷载产生侧移,重力荷载由于侧移引起的附加效应。一般只考虑第(2)种,第(1)种对结构影响很小。当结构侧移越来越大时,重力产生的福角效应( P- Δ 效应)将越来越大,从而降低构件性能直至最终失稳。在考虑 P-Δ 效应的同时,还应考虑其它相应荷载,并考虑组合分项系数,然后进行承载力设计。 对于多层结构 P-Δ 效应影响很小。 对于大多数高层结构, P-Δ 效应影响将在 5 % ~ 1 0 % 之间。 对于超高层结构, P-Δ 效应影响将在 10 % 以上。

所以在分析超高层结构时,应该考虑 P-Δ 效应影响。(P-Δ 效应对高层建筑结构的影响规律: 中间大两端小)。

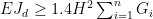

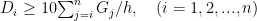

结构整体稳定验算符合下列规定剪力墙、框架-剪力墙、筒体结构应符合下式要求:

框架结构应符合下式要求:

或通过考虑P-Δ 效应提高了结构的承载力后,对于不满足整体稳定的结构,必须调整结构布置,提高结构的整体刚度(只有高宽比很大的结构才有可能发生)。

当整体稳定不满足要求时,必须调整结构方案,减少结构的高宽比。对一些特殊的工业建筑物,在没有特殊要求的情况下,也应满足整体稳定的要求。

框架为剪切型变形,按每层的刚重比验算结构的整体稳定剪力墙为弯曲型变形,按整体的刚重比验算结构的整体稳定

结构大震下的稳定

第二阶段设计是结构的弹塑性变形验算,对地震下容易倒塌的结构和有特殊要求的结构,要求其薄弱部位的验算应满足大震不倒的位移限制,并采用相应的专门的抗震构造措施。

对于复杂和超限高层结构宜进行第二阶段的设计。

第二阶段的弹塑性变形分析,宜同时考虑结构的  效应。

效应。

为了保证结构大震下的稳定,弹塑性层间位移角应满足下表的要求

结构类型 弹塑性位移角限值 [θp]

混凝土框架 1/50

混凝土框剪、框筒 1/100

混凝土剪力墙、筒中筒 1/120

多高层钢结构 1/50

参考文献

[1] 北京市建筑设计研究院,北京市建筑设计技术细则-结构专业。

[2] 高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2010,J186-2010)[S], 北京 :中国建筑工业出版社,

[3] 建筑抗震设计规范(GB50011-2010)[S], 北京:中国建筑工业出版社,2010。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)