矿用传感器自供电技术在采矿安全监测中的应用研究

田炎鑫

中煤科工集团重庆研究院有限公司 重庆 400039

前言:

矿山安全监测系统是保障采矿作业安全生产的重要支撑,传统供电方式存在接线复杂与维护困难及成本高等问题,制约着监测系统稳定运行。近年来,摩擦纳米发电技术发展迅速,为解决传感器供电难题提供了新途径,该技术利用环境中普遍存在的机械能,通过特定结构设计实现电能转换。国内外学者对自供电技术开展了广泛研究,在传感器结构优化与能量转换效率提升等方面取得重要进展,矿用传感器自供电技术将显著降低维护成本,提高监测系统可靠性,对推动矿山智能化建设具有重要意义。

1 工程概况

某煤矿井下钻探作业面临监测供电难题,传统供电方式严重影响钻井效率,该矿区钻井深度超过 2000 米,环境温度 0 至  ,振动频率集中于 0 至 11Hz 范围内,井下安全监测装置需长期稳定供电,而现有电缆供电增加了施工难度,电池供电又存在维护成本高与安全隐患大等问题。针对上述难题,研究采用基于摩擦纳米发电机原理的自供电振动传感器系统,实现井下安全监测,系统采用外径 13 毫米与内径 12 毫米及长度 100 毫米的聚四氟乙烯管作为基体,内置 0.6 立方厘米特定液体,管壁设置多个厚度 0.05 毫米的铝电极,形成电荷转移通道。采用阵列式排布提升供电可靠性,同时具备变形功能适应复杂安装环境,该系统在保障钻井作业安全性基础上,有效降低了供电系统维护成本,推动了矿山安全监测技术发展。

,振动频率集中于 0 至 11Hz 范围内,井下安全监测装置需长期稳定供电,而现有电缆供电增加了施工难度,电池供电又存在维护成本高与安全隐患大等问题。针对上述难题,研究采用基于摩擦纳米发电机原理的自供电振动传感器系统,实现井下安全监测,系统采用外径 13 毫米与内径 12 毫米及长度 100 毫米的聚四氟乙烯管作为基体,内置 0.6 立方厘米特定液体,管壁设置多个厚度 0.05 毫米的铝电极,形成电荷转移通道。采用阵列式排布提升供电可靠性,同时具备变形功能适应复杂安装环境,该系统在保障钻井作业安全性基础上,有效降低了供电系统维护成本,推动了矿山安全监测技术发展。

2 自供电技术应用方案

2.1 能量采集系统设计

采矿安全监测中振动传感器能量采集系统采用聚四氟乙烯管结构设计,管体内充注特定液体实现机械能向电能转换,通过电极合理布置,建立稳定电荷转移通道,提升能量采集效率,液体在振动作用下产生位移,与管壁发生接触分离,形成周期性电荷积累[1]。根据传感器输出特性分析,液体位移量 h 与振动幅值A 之间满足关系:

h = A ⋅sinωt (1)

其中 ω 为振动角频率,t 为时间,实验表明,当液体位于管体中部时输出电压达到最优,液体高度应控制在管长 5 0 % 左右,为提升系统适应性,结构设计采用模块化方案,单元间通过柔性连接实现变形功能。系统选用去离子水作为工作介质,在  值 7 与液体体积 0.6 立方厘米工况下获得最佳采集效果,通过优化管壁材料与液体特性及电极布置等参数,显著提升了能量采集效率,为后续电能转换奠定基础。

值 7 与液体体积 0.6 立方厘米工况下获得最佳采集效果,通过优化管壁材料与液体特性及电极布置等参数,显著提升了能量采集效率,为后续电能转换奠定基础。

2.2 电能管理与转换机制

能量管理系统通过多级电能转换电路实现电压稳定输出,在振动驱动下,液体与管壁间产生周期性电荷转移,形成脉冲电压信号。电荷密度 与液体 p H 值呈指数关系:

与液体 p H 值呈指数关系:

(2)

(2)

为初始电荷密度,k 为衰减系数,系统采用多电极阵列布置方案,上部电极间隔 5 毫米与长度 10 毫米,下部电极长度 35 毫米,实现电荷高效收集。通过设计电压调节电路,将采集电压稳定在 20 至 40 伏范围内,电能管理模块配置低功耗控制器,实现能量动态分配。系统在 0 至 11 赫兹振动频率范围内保持稳定工作,满足井下安全监测需求,针对高湿度环境,采用防水密封结构,确保电路稳定运行,电能转换效率随振动频率增加呈非线性上升趋势,在11 赫兹时达到最优状态 [2]。

为初始电荷密度,k 为衰减系数,系统采用多电极阵列布置方案,上部电极间隔 5 毫米与长度 10 毫米,下部电极长度 35 毫米,实现电荷高效收集。通过设计电压调节电路,将采集电压稳定在 20 至 40 伏范围内,电能管理模块配置低功耗控制器,实现能量动态分配。系统在 0 至 11 赫兹振动频率范围内保持稳定工作,满足井下安全监测需求,针对高湿度环境,采用防水密封结构,确保电路稳定运行,电能转换效率随振动频率增加呈非线性上升趋势,在11 赫兹时达到最优状态 [2]。

2.3 系统集成与可靠性设计

系统集成采用模块化设计理念,将能量采集单元与电能转换模块及监测电路集成于一体,传感器采用 4 单元并联方案,在提升发电量同时实现冗余备份。系统外壳采用增强阻燃尼龙材料,壁厚 8 毫米,提供可靠物理防护,内置天线设计避免了外置天线易损坏问题,提升系统可靠性,采用外置电池更换结构,便于维护操作。系统支持 60 跳数据可靠传输,单跳距离达 5 千米,满足大范围监测需求,针对井下恶劣环境,采用分层密封结构,防护等级达IP67,设计自诊断功能,实时监测电池电压与信号强度及遥测数据等参数 [3]。系统具备工况自适应能力,根据振动频率自动调节采集效率,通过优化结构设计与改进密封方案及提升防护等级,显著增强了系统环境适应能力。

3 系统性能评估

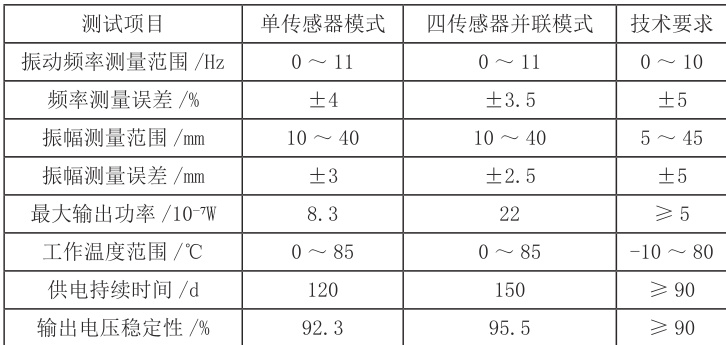

矿用传感器自供电技术应用于井下振动监测系统后,经过长期运行测试,从测量精度与供电性能及环境适应性等方面进行全面评估,系统在不同工况下表现出优异性能指标,通过现场应用验证满足安全监测实际需求,性能评估结果详见表1。

表1 自供电传感器系统性能测试结果对比

通过表 1 性能测试结果分析,四传感器并联模式较单传感器模式在测量精度与输出功率及供电持续性等方面均有显著提升,系统各项性能指标均优于技术要求,特别在振动频率测量与振幅检测及输出功率等关键指标方面具备明显优势。经过 6 个月现场应用考核,系统在高温与高湿及高粉尘等恶劣环境下保持稳定运行,有效解决了传统供电方式存在的各项问题,为矿山安全监测系统提供了可靠的供电保障。

结语

矿用传感器自供电技术通过摩擦纳米发电原理实现了环境能量向电能的高效转换,成功解决了传统供电方式在井下监测中的诸多限制,实验结果证实该技术在供电稳定性与系统可靠性及使用寿命等方面具备显著优势。现场应用验证表明,四传感器并联模式输出功率达  瓦,振动频率测量误差低至正负 3 . 5 % ,完全满足井下安全监测需求,该技术突破了供电瓶颈,实现了传感器能量自给自足,降低了系统维护成本,提升了矿山安全监测水平。未来研究将围绕能量转换效率优化与系统微型化设计及工况适应性提升等方向深入开展,进一步推动矿山智能化建设进程。

瓦,振动频率测量误差低至正负 3 . 5 % ,完全满足井下安全监测需求,该技术突破了供电瓶颈,实现了传感器能量自给自足,降低了系统维护成本,提升了矿山安全监测水平。未来研究将围绕能量转换效率优化与系统微型化设计及工况适应性提升等方向深入开展,进一步推动矿山智能化建设进程。

参考文献

[1]李彦鲁 . 矿用传感器自动化装配的创新设计与实现 [J]. 煤矿机 械 ,2025,46(04):125-128.

[2]马建 , 黄增波 , 李泽芳 . 煤矿安全监控系统传感器在线升级技术研究 [J]. 煤矿安全 ,2022,53(04):135-139.

[3] 李 泽 芳 . 矿 用 传 感 器 技 术 发 展 现 状 与 展 望 [J]. 煤 炭 与 化工 ,2021,44(08):74-76.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)