康帕诺利《41 首中提琴随想曲》的艺术特色

张晓蕾

哈尔滨交响乐团 150000

意大利作曲家巴托罗密欧·康帕诺里(Bartolomeo Campagnoli,1751 一 1827),与贝多芬同时代,比贝多芬长十九岁,他以创作歌剧著称,并且也是钢琴家、小提琴家。这套《41 首中提琴随想曲》是专门为中提琴创作的,在十九世纪康帕诺利 (Campagnoli) 的练习曲知名度不高,还未被广大中提琴学习者接受,因此使用范围有限。而今这套练习曲已成为一部经典、权威、行之有效的中提琴教材。在这套练习曲中涉及了中提琴几乎所有的演奏技术,包括分弓、跳弓、顿弓、各种换弦、运弓变化、揉弦、颤音、换把、三度、六度、八度各种双音、琶音、左右手的配合练习等重要的技术。尤其值得一提的是,在这套随想曲中有许多音乐性极强的赋格曲、变奏曲、行板等作品,能帮助中提琴学习者培养准确而敏感的音乐性,丰富演奏技术。 下面以第一课为例:从两个方面来探讨它的艺术特色。

一、演奏技术及音乐结构的分析

笔者将从两个方面对康帕诺利《41 首中提琴随想曲》中的第 1 课进行分析。一是这一课需要重点解决的技术问题。二是,从音乐分析的角度,首先把握整首练习曲的音乐风格和音乐特点;其次则针对作曲家使用不同创作手法所传达的不同音乐内容,解读其中的音乐内涵,指导学习者运用不同的技术手段来表现不同的乐思,以便准确的诠释练习曲中的音乐内容,这也是本文要重点论述的部分。最终通过突出练习曲中音乐分析对演奏技巧的指导作用来展现康帕诺利这一练习曲的艺术特色。

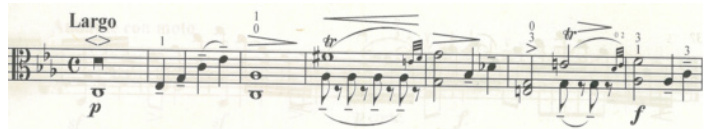

这是一首练习发音的随想曲,其中合理的使用弓段、控制弓与弦的接触点及运用不同弓速的变化达到不同的声音效果是这课主要的学习重点,在控制弓子与弦的接触点时,某些乐句应要时刻注意把弓子拉直、时刻保持弓子与琴弦垂直,使之发挥出中提琴最佳的音响效果,而弓速的变化对于演奏渐强、渐弱等力度表情记号是至关重要的,不仅这样,弓速的变化还与右臂力量的运用、弓弦接触点、弓段有着密切的关系,所以在练习的过程中要结合这些要素进行训练,提高演奏水平。

本课另一个技术要点是双音技巧。而双音的奏法分两个问题来探讨:第一个问题是弓速问题,双音是两根弦一起振动,所以会或多或少的比单音振动的迟缓。因此我们在演奏双音时的弓速要比演奏单音时慢,而弓弦之间的密度要比演奏单音更紧密一些。第二个问题是演奏双音时要比演奏单音时更加充分些,也就是说从演奏双音的一开始就要使右臂、右腕、右手的运弓动作协调一致,要始终与弦保持在一个平面上,这样才不至于出现声音干涩的现象,才能使双音听起来更加圆润、饱满。

二、多姿多彩的旋律写作手法

在康帕诺利《41 首中提琴随想曲》创作中,运用较为丰富的旋律创作手法使它成为一部音乐性很强、艺术价值较高的中提琴教材。在第一课中体现在以下几点:

(一)、旋律中模进的作用

模进就是不同音高的重复,与原型保持音程、节奏上的一致或大体相同。(见谱例2 中画圈的部分)

在谱例画圈的部分中前后两乐句节奏没有改变,只是音程关系有所变化,这也是作曲家较常用的写作技术之一,而这种技术也正是为了使乐曲重复而不单调,使整个乐曲旋律有变化,而我们在演奏这里时应突出它的强弱变化,而强弱变化又与力度、弓速、用弓长短有关,笔者认为在第一组高音的 GE-FD-EC 中,应注意接触点的选择、音准、音色变化、而弓速则应加快,弓子拉长,力量较大 ( 见画圈处 ),后一组低音的GE-FD-EC 则相反,这样才能更好的表现作品。

( 二)、旋律中的高潮

几乎每支旋律中都可以找到着重强调的高潮点或高潮区。

这段谱例中最后一小节 AF 这个音程就被加以突出,这样这段旋律就被赋予了独特的性质和个性的形态。而作曲家之所以要让乐曲中有高潮,其意义在于把“两端的音乐材料加以统一,并提供一个点,使音乐的展开可以以之为出发点,也以之为目标。所以高潮在动态运动中的作用是产生强烈的影响。在旋律中起的作用也是产生强烈的表现效果——简而言之,它是产生效果的结构因素。”这句话也恰恰说明了,当乐曲发展到一定程度时,必须要把上下两个乐句结合到一个点上,使之在这一点上产生强烈的影响,而这个点就是高潮点,例如:当一首乐曲在演奏时,也许它的旋律很复杂,听众有时已无法回想起前面乐段中的强调部分,而正是因为有高潮点的出现使听众对前段音乐中的高潮段落仍有印象,所以高潮就是运用主题的材料使听众加深印象。

(三)、旋律中的隐伏声部

旋律的相邻各音在一定的条件下构成旋律线。同样,非相邻的各音在一定的条件下也能构成旋律线,即所谓的隐伏声部。隐伏声部是由于旋律的某些突出点联合到统一的旋律线的结果。造成隐伏声部各音,在节奏节拍上,往往是有规律的出现,这样的旋律线也更为清楚。

在我们学习康帕诺利《41 首中提琴随想曲》时,不仅要明确它在技术层面应学习的相关内容,更重要的是挖掘它的艺术价值,提高音乐的理解能力,丰富表现手段,使演奏技巧与音乐表现完美结合,更准确的诠释音乐内容,为今后学习大、中型中提琴作品打下良好的基础。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)