上海18 号线龙阳路站5 线换乘枢纽衔接研究

管逸超

上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司

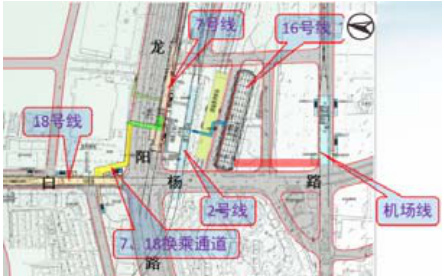

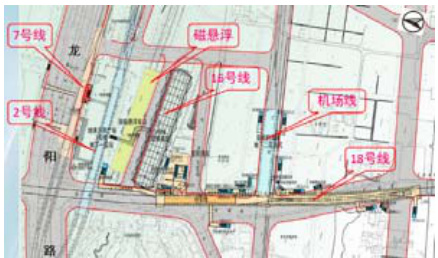

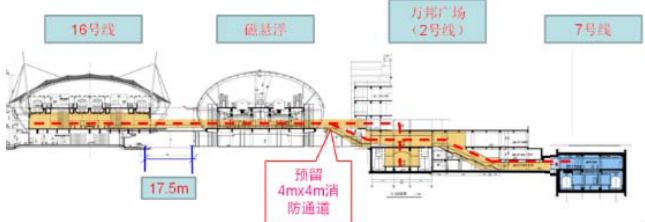

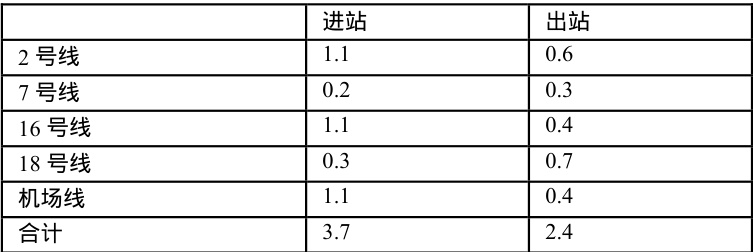

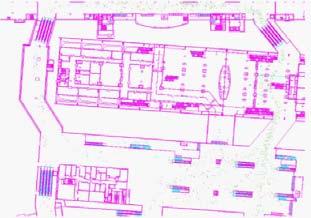

龙阳路站18 号线站位沿白杨路南北向设置,为地下三层岛式车站,南侧设两股存车线,并与已运营的 2 号线地下一层岛式车站、7 号线地下二层车站、16 号线高架三层车站、磁浮线高架三层站(可能废弃替换为规划机场线地下车站)形成通道换乘。设计车站规模为 521.144m×21.6m 。

18 号线南北站位比选

龙阳路站枢纽位于上海国际会议中心附近,因会展等突发大客流影响,为改善运营条件设双列位存车线于此站,且受2、7 号线限制,该站为地下三层站。如18 号线站位设于龙阳路北侧,则其站位与7 号线换乘直接连接,换乘较便利,但18 号线站本体与2、16、规划机场线站本体距离较远,换乘不便利。该站位于龙阳路北侧相对而言18 号线车站本身建设、设计、施工较简单,但与其他几条线的关系较弱。

如设 18 号线站位于龙阳路南侧紧挨 2 号线站本体,相对 2、7、16、18 号线之间的换乘功能较好,与机场联络线的换乘距离较长。由于2 号线车站为地下一层站台,底板下有较深桩基;7 号线为地下二层车站,区间穿越白杨路,受其综合控制,如紧挨 2 号线设置 18 号线站位,则 18 号线车站埋深较深,为地下四层站,且与机场联络线的换乘较差。

如设18 号线站位于16 号线车站南侧,虽增加了与2、7 号线的换乘距离,但能更好地串联机场联络线,且与2 号线拉开距离后,18 号线车站埋深可减小至地下三层站。

综合各方面的意见,最终设18 号线站位于16 号线及机场联络线之间。

2、2、7、16 号线之间的换乘设计及原预留与18 号线的换乘接口简介16 号线与 2、7 号线之间的换乘设计为 2 号线站厅中部原 4 号口改造为付费区上至磁悬浮车站二层,通过改造磁悬浮西侧站厅为地铁换乘通道,再通过天桥连接16 号线二层站厅付费区。

2、7 号线之间的换乘设计为对2 号线地面站厅原2 号线通道及7 号线东南象限出入口改造为 2 换 7 的换乘通道(在建),并借用万邦局部地下一层车库空间形成7 换2 的换乘楼扶梯(已建),形成单向换乘。

在现有 2、7、16 换乘方案基础上分析,如仅利用 16 与 2 号线之间二层换乘通道进行5 线换乘组织,则所有换乘客流均需通过2 号线与16 号线换乘楼梯及16 号线站厅公共区,这将对客流组织不利。

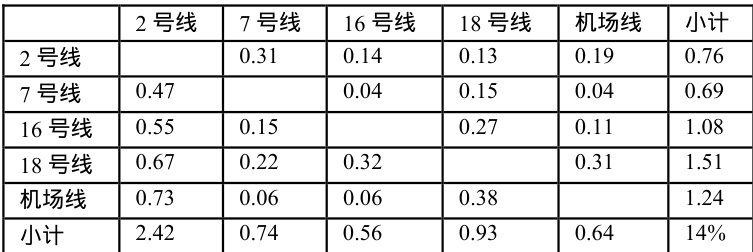

3、换乘客流分析

根据初近远期客流预测,从各条线看远期高峰小时换乘入 2 号线客流最多,为2.42 万人/小时,是枢纽的高峰主换乘方向。

另外,每线车站本身还有与周边的直接进出站客流,如何合理的换乘客流与进出站本身分流、进出站如何从室外引导,是整个枢纽设计的关键因素。

所以我们的研究方向,首要解决的是各线换乘 2 号线(由其是规划机场联络线及18 号线)的矛盾,避免换乘客流对2 号线客流组织的冲击,使整个枢纽形成有序换乘。

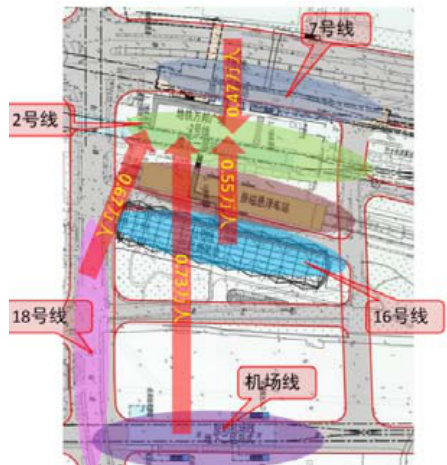

4、换乘设计

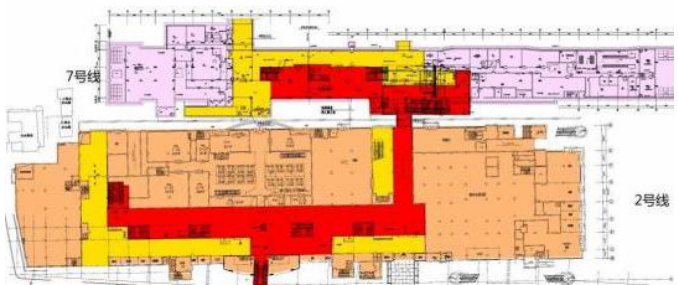

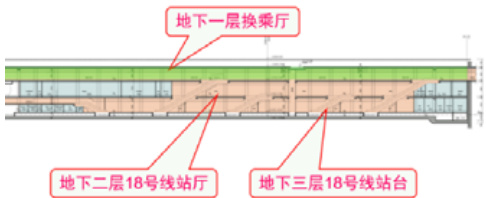

18 号线车站埋深受2 号线车站主体围护桩基控制,因此为地下三层站。结合18 号线地下三层站的特点,地下一层设为换乘厅。地下二层设为18 号线站厅层,以达到与地下一层换乘客流完全分离的目的。地下三层为18 号线站台。

18 号线接入龙阳路枢纽后,与原有的3 线之间换乘方式融合,与机场线一起形成5 线之间的单向循环。

此时,原有的磁悬浮区域换乘通道及 2 部自动扶梯偏小,且换乘 7 号线的客流需经过2 号线站厅对2 号线本身的客流组织不利。

在此基础上我们提出分阶段改善措施。

为解决 2 号线站厅层中部的客流压力,拟在东侧新建天桥,同时对 2号线的进出站进行调整。此方案可使枢纽的换乘客流完全通过外围的通道进入各线,且在2 号线突发情况下可对2 号线实施保护性的封闭运营。

5、换乘客流组织软件模拟

我们选用业内公认较好的英国lgion 客流软件,对枢纽各线站厅及换乘通道早高峰小时的情况进行模拟,用带色圆点分别对应各条线的客流,从而作为有力的支撑来改善我们的设计。

首先2、7 号线之间的换乘客流通过东西两条既有的通道快速行进,而7 号线与其他各线的换乘仅仅作为通过客流穿越 2 号线站厅两端,避免相互冲突造成2 号线站厅混乱。

2 和16 之间由于东通道作为各线换乘2 号线的主客流通道,客流明显比西通道大,远期对磁悬浮车站东侧站厅改造扩容后,模拟中东通道的通过能力能更好的匹配客流。

其中东通道下至 2 号线站厅的扶梯口是我们预计的主要拥堵点,结合各线过来的客流,并考虑到 2 号线东侧本身的站厅站台楼扶梯能力有限,我们选择此处设4 部扶梯。

16、18 和机场线区域,由于 18 号线选择地下一层作为专用换乘厅,避免了18 号线本身进出站和换乘之间的干扰,可以看到这个区域内的换乘情况比较好,客流有序的前进。

而 18 和 16 之间的换乘点我们选择 2、7 换 18、16 换 18、18 换各线 3处换乘点拉开布置,避免相互之间的干扰。

通过整个枢纽的客流模拟,在预测数据的基础上,枢纽总体的换乘行走情况还是比较好的,没有出现严重或明显的客流对冲和拥堵;各线之间的换乘区域内,尤其是东通道,也没有出现明显的拥堵或楼扶梯口部的滞留状况,总的来说还是比较顺畅的。

6、结论

由于 2、7 号线设计时未考虑后续线的接入,而 16 号线设计时也未将5 条线的枢纽关系统筹考虑,本次18 及规划机场线一并设计,充分考虑今后与机场线的关系,并对整个枢纽的换乘组织作统筹考虑。

但由于受制约因素较多,设计阶段也未能面面俱到,建议运营部门在运营一定时间后,对各向换乘客流作回溯性分析,尤其是对2 号线的冲击,以及对各线的运能作进一步深入研究,以降低超大客流积聚的风险。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)