传统艺术资源的当代活化

王慕蓝

西安美术学院 陕西西安 710065

前言

在全球化与数字化的浪潮中,承载深厚民族智慧与文化密码的传统艺术资源,正面临传承断裂与价值遮蔽的双重危机。苗族蜡染以其独特的“冰 ” 肌理、深邃的蓝白美学、 繁复的图腾叙事,成为中华民族艺术宝库中一颗璀璨明珠。其蕴含的生态智慧、宇宙观念与社群记忆,具有超越时代的“普世价值”。本文聚焦于《苗染》综合设计实验项目,从传统艺术资源的当代活化出发,旨在突破传统工艺的单一传承模式,融合现代设计思维、材料科技、数字技术及跨媒介表达,通过系统化的实验探索,寻求苗染技艺与当代生活、市场需求及可持续发展理念的创造性契合点。

一、流转繁衍——岜沙苗寨概况

岜沙苗寨位于从江县西南面,距县城7.5 公里,海拔550 米,由大寨、王家寨、宰张寨、大榕坡新寨和小赛,五个自然寨组成,全村约 499 户 2358 人。“岜沙”在苗语中读作“分送”,“分”指的是“寨子",“送”指的是永克,译为:岜沙是由永克迁徙而来的寨子。同时,“岜沙”也为侗语,意思是草木茂盛的地方。各种不同树龄的参天古树将寨子覆盖,在古树缝隙间与翻滚的云海中,隐约显露沿着山路逐层搭建的木质吊脚楼。日落后寨子中少有电灯,山路边用木材和油灯捆绑而成的路灯只在重要节日时点亮,村里的妇女盘着发髻背着或抱着襁褓围坐在篝火边用方言闲聊。苗寨族人至今仍沿袭着两千多年前古老的生产方式与生活习俗,日出而作、日落而息、自给自足[1]。由于民族信仰和风俗习惯,岜沙苗寨的民族对于为他们提供生活资源的青山绿水有着敬畏之心,他们奉行“取之自然,还之自然”的生活态度,从生存空间的构建到世代的族群繁衍,始终践行着利于自然资源循环往复的生活方式。维护生态环境的习惯使族群延续与自然资源的再生,达到了平衡与和谐。

迄今为止,岜沙苗寨有贾、滚、王、吴、刘、易、石、唐、梁、蒋、孟十一个姓氏,一个姓氏代表了一个家族。其中滚、贾、王、吴姓人口最多,是世居民族,其他姓氏为后来此地。岜沙人公认贾家氏族由黎平迁徙而来,是最早流徙到岜沙宰庄定居的氏族。

二、封闭与文明——岜沙苗寨与世隔绝的传统艺术资源

(一)生命信仰:岜沙苗寨传统习俗

1. 生育习俗

岜沙的生育风俗独具特色,男女结婚后共同学习怀孕与分娩的基本常识。妻子分娩时由丈夫接生。其他人不得进产房,仅在房外询问与指导。生产完成后,妻子的娘家亲人才能进屋帮助完成后续事宜,随后丈夫前往女方家报喜。家中妇女坐月子时,房门上会悬挂草标以示提醒,外人不得进屋。

2. 祭拜树

岜沙人敬畏树神,逢年过节需祭拜古树。由于树葬的传统,他们认为每一棵树都是一个祖先灵魂的延续,并且能赋予在世之人顽强的生命力。他们对于树的崇拜和信赖,甚至超越信任人类。由于环境封闭,医疗条件相对匮乏,年幼的孩子生命较为脆弱,他们将孩子托付于树神。荷树终年绿叶成荫,象征着生命力,所以大部分人选择荷树作为孩子的保命树,向其祈求,护佑孩子健康成长。每逢节日或孩子身体不适,父亲便带孩子到树旁祭拜或进行“喊魂”“捡魂”等驱邪祈福仪式 [2],这类祈福仪式到孩子举行成年礼后结束。

3. 成人礼

岜沙人称成人礼为“补荡”,认为只有经过“补荡”的男子,其灵魂才能被祖宗接纳,才有资格参加族群的活动。成人礼的时间是受礼者满 15 岁(或者 17、19、21 岁)那年的秋末或初冬。仪式的前一天请“鬼师”做法事,并为小孩剃头,仅留下头顶中间的一小撮作为头髻。剃下的头发用黑底白花的头巾包裹,男孩穿上新装,将剃下的头发掷入火中焚烧。第二天举行成人礼,白天男孩邀请本族经过“补荡"的兄长们去河里捕鱼。晚上“鬼师”选定时辰,点燃火把,带领大家前往事先选好的地点,搭建神台、点燃篝火、杀鸡宰鸭、做法事[3]。念祭词后,“鬼师”宣布小孩成人。众人分食食物后回家,仪式完成。成人礼是岜沙人最重要的精神传承,是千百年来维系族群的重要手段,具有重要的文化价值与精神价值。

4. 树葬

岜沙苗寨的丧葬习俗古老而简 24 小时。当寨子中有人逝世时,亲友会砍下陪伴逝者共同长大的 棺体两个部分,制成“树棺”。将棺材放入挖好的土坑中,将 行超度仪式后,将遗体放于树棺中。从逝者家的禾晾架上取下 埋在密林深处的泥土中。以小土堆作为坟头,土堆前不立碑, 征着生命与灵魂的延续,预示生命将以另一种方式轮回。送葬后亲友会 家属 ,最后以餐饭结束仪式。

(二)特立独行:岜沙苗寨文化现状

1. 发髻文化

岜沙男性非常重视发髻,发髻在岜沙苗语中称为:“户棍”,是男性装束中最重要的性别标志。使用平时割草用的镰刀沿头中央向外剃,剃掉头部四周的头发。剃头师傅刀功娴熟,且剃后光滑干净,仅留下中部头发进行蓄发,盘为鬏髻,并终生保持这种发式。

2. 火枪文化

岜沙先祖从东方迁到此地,受到匪盗的袭击和侵扰,又要与丛林中的猛兽搏杀,生存环境恶劣。为了防止外来入侵及生活需要,火枪打猎成为每个岜沙男子都要掌握的生存技能,所以人人佩戴火枪。岜沙人熟练掌握火药和耗材的制作,这种古老的射击方式虽然机动性较弱,也较费时费工,但对于日常打猎与防身已足够。

3. 服饰文化

苗族服饰色彩艳丽,样式多达数百种。岜沙苗寨的服饰偏重男性阳刚之美。岜沙男性平日身着左衽右开圆铜扣黑色高腰衣与黑色直筒大裤脚。盛装则是头戴头帕,肩挎刺绣或蜡染的花猎袋,腰缠红绿花带及羽毛花纹的装饰彩带。头部四周剃光,头顶挽着发髻,身背腰刀,肩扛火枪,一身古代武士装束[4]。妇女服饰较为简约,身着黑色对襟衣,百褶短裙,扎绑腿。领口、袖口、下摆和绑腿都为苗寨妇女自己绣制的刺绣。女子未婚时,身穿近黑的藏青色百褶短裙,已婚女子则穿白色百褶短裙。

4. 婚礼文化

岜沙男女结婚,多在冬季,男方仅派二人接亲,男方至女方家的当晚,等待鸡鸣两遍后,两人便出发返回。一人左肩扛布袋,途中不能换肩,袋内装着女方家送的布匹、米及衣物。另一人手拿火把,走在前面,新娘随后,火把途中不能熄灭。新娘到新郎家门口后,需等“鬼师”做完法事才能进门。进门由房族伯母或叔母接应,男方家人需要回避,进门后婚礼即成。婚后新娘需三年不住在夫家,只有农忙和节日时才可在夫家居住,三年后着装改变,由藏青色百褶裙改为白色百褶裙,标志着由姑娘变成妇女。

5. 节日文化

岜沙苗寨的节日有芦笙节、映山红节、秋干情人节等,其中芦笙节最具代表性。屈原在《楚国·天问》中说道:“楚笙冠中国。”“楚笙”即为苗族芦笙。苗族管乐器主要有芦笙和芒筒。岜沙人把在日常运用火枪的打猎情景与动作编进了芦笙舞蹈当中,赋予了岜沙人自身彪悍、粗犷的舞蹈风格 [5]。芦笙节节日为农历十一月19日,为期两天,期间会从五个村寨的寨老中选出一位芦笙王,并集中聚会、慰问、祭拜太阳神,还会有踩歌堂和祭祖等活动。

三、重塑与传播——《苗染》综合设计实验

(一)书籍设计实验:《苗染》手工艺术书

从仰韶文化的彩陶纹样,到秦代青铜器上的饕餮纹、夔龙纹,每一个纹样的出现,都是对当时历史环境、人文环境、民族文化、社会风情、宗教信仰、审美方式等方面的不同程度反映 [6]。其中不乏少数民族纹样与图腾崇拜的身影,中国民族艺术与中国传统哲学、中国传统美学有着密不可分的关系,苗族纹样遵循的基本原则服从于宇宙星图与洛书符形,苗族蜡染中最具代表性的为对应东南西北四个方位的动物图形,分别为龙、朱雀(凤凰)、虎与鱼,一直到西周之后才以玄武(乌龟与蛇的结合体)作为北象图形。

《苗染》手工艺术书是整体民族纹样设计实验的第 个作 以苗族苗寨的非遗蜡染原布制成书籍主体,与纪实摄影、RISO 印刷结合。 板蓝根植物染料手工染色制成,有天然的植物香味。书籍触感柔软质朴 *0.4m 的状态,可持续循环使用。此手工书实验尝试从现代视角与语境切入, 素结合 从嗅觉、触感、视觉三个方面,通过真实体感及14 个图文板块,传达岜沙苗族 “取之自然,还之自然” 的民族文化及人生态度,并记录原始苗寨未经商业化之前可贵的真实现状。

中国传统美学强调美在意象,意象世界照亮真实的世界,这个真实的世界就是中国美学所说的“自然”,它不是逻辑的“真”,而是存在的“真”,是一个充满生命的、有情趣的世界[7]。设计不仅存在于物理的世界,它作为媒介传递有生命的世界,也是人与自然融合的世界。

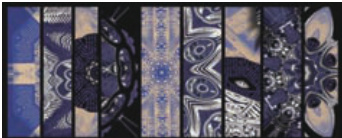

(二)动态海报实验:《苗染》音画交互设计

视觉传达被定义为传播特定事物通过可视形式的主动行为。随着对岜沙苗寨图形元素和民族纹样的不断采集与整理,以总结出岜沙苗寨纹样与中国传统色彩文化之间的关系,即是对中华五色:青、赤、黄、白、黑的运用。其中苗族以青色为民族代表色,纹样的数列变化原理与五行方位、天文学、宇宙运行规律相关,而这些体系又决定了岜沙苗寨的文化习俗、时间节气、风水卦象。根据洛书河图的数理变化,可得到纹样的数术化构成与编码的变化规律。将岜沙苗寨采集到的吹叶音律与代表性乐器芦笙的声音元素,由编程软件提取声音轨迹,与岜沙苗寨蜡染织布纹样结合,制成音画交互的动态影像,并以此为基础建立平面视觉,构成网格系统,制作成音画交互动态海报与静态海报。在印刷方式上使用丝网印刷与高精度艺术微喷辅助呈现。

(三)传播设计实验:《苗染》与《岜沙岜沙》

书籍作为供观者阅读、翻阅与感受的视觉信息载体,实物传播是其基本形态。相较于《苗染》的非遗元素与传统风格,《岜沙岜沙》的现代感更为强烈。 内容与 视觉重心更加集中在图文构建与编排方面。全篇分为上下两册,上册分为八个篇章,主要讲述岜沙苗寨的流转繁衍概况与精神信仰,下册主要讲述与岜沙苗寨当地村民有关的故事内容。本案在印制形式上更为朴素,去除了蜡染原布的使用,取而代之的是以蜡染纹样作为图案与视觉元素进行设计点缀。书籍尺寸为420*148.5mm,以窄长的方式弥补形式上的缺憾,形式为书籍内容服务,以达到“形神合一”。

骑马钉的传统装帧方式结合新版图文编排,更加便于翻页阅读。书籍中部,将手工书中的长折页部分进行了保留,与书籍的最后一张页面中出现,既是对纪实摄影图片资料的展示,同时可灵活折叠穿插到不同的翻页中,最后一部分折页可以作为腰封出现在书籍的封面或封底。书籍整体更加轻薄、便携,在传播性上有一定优势。

四、结语

本文通过对岜沙苗寨的非遗蜡染、民族纹样、传统图形元素的再设计试验,作品从最开始的手工艺术书到无界的音画交互变化,再到回归书籍设计本身,所展现出的多种视觉效果都围绕传统艺术资源的当代活化这一概念展开。本案中苗族非遗元素的再设计历经三个环节,从最初的手工书实验,到视觉元素生成设计的尝试,再到骑马钉装订的现代书籍设计,在计划与过程、形式与功能、设计与美学,三个维度逐步递进。实践通过不同的审美表达形式逐渐形成和转移,使视觉美与实用性相互补,传统视觉元素与现代设计形式的有机结合孕育出平衡且独特的设计美学,成为视觉设计作品的首要魅力。设计需“以人为本”,融入“五感”的设计理念,推进电子技术与设计实物结合,在传统艺术资源的当代活化方面,拓展思维与边界。

参考文献

[1] 曾祖荫.《中国古典美学》[M]. 上海. 华中师范大学出版社。2008.

[2] 阿城.《洛书河图:文明的造型探源》[M]. 中华书局,2019.

[3] 彭德.《中华五色》[M]. 江苏. 江苏美术出版社。2008.

[4] 杉浦康平.《造型的诞生》[M]. 北京. 中国人民大学出版社(朗朗书房).2013.

[5] 王进.《中国西南少数民族图腾研究》[M]. 上海三联书店.2016.

[6] 王受之.《世界设计史》[M]. 北京. 中国青年出版社。 2018.

[7] 冯钢 .《艺术符号学》[M]. 东华大学出版 .2013.

作者简介:王慕蓝(1996.08),女,畲族,设计学博士生,福建厦门人,研究方向:现代设计艺术理论与应用研究

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)