课程思政与经管类专业本科生专业认同的影响研究

吴强

重庆人文科技学院 重庆 合川 401524

在二十大报告中习近平总书记再次提到:“教育是国之大计、党之大计。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。”育人的根本在于立德。学者闫晓峰指出“课程思政”意味着将高校思想政治 教育的“主渠道”从思政课延伸扩展为全部课程 [3]。何玉海认为课程思政的开发与建设,必须以政治认同、家国情怀、宪法法治意识、道德修养和文化素养“五大素养”为目标 [4]。课程思政即是教师以课程为主要载体,在传授专业课程知识的同时恰如其分的融入思想政治元素,实现课程教学与价值引领的有机结合。学者王顶明、刘永存认为专业认同即为学习者对所学专业的接受和认可,并表现为以积极主动的态度和行为去学习和探究。在对专业认同概念界定的基础上,明确将专业认同划分为认知、情感和持续三个子维度[2]。秦攀博指出专业认同是大学生在学习专业的 基础上产生情感的表达方式,并会对自身产生一种积极影响 [1]。何玉海认为课程思政的开发与建设,必须以政治认同、家国情怀、宪法法治意识、道德修养和文化素养“五大素养”为目标 [4]。随着经济增速放缓,就业市场结构性矛盾加剧 , 学生专业认同的高低可影响其专业自主学习动力和职业规划,对于优质经管类人才的培养和职业队伍的稳定发展影响较大。综上所述,关于课程思政和专业认同度各自的研究较多,主要聚焦于内涵、逻辑、机制、评价体系等方面,实证研究成果相对匮乏,特别是研究二者关系和作用的研究并不多。

1. 对象与方法

1.1 研究对象

选取市 2 所应用型本科高校四年制 216 名本科经济学、会计学、物流管理、金融工程、大数据管理、工程管理专业学生为研究对象。

由于《管理学》为面向大一、大二低年级经管类专业学生的必修专业基础课,且教材均为国标要求的“马工程”教材。故学期初通过与任课教师沟通,将愿意在课程中融入课程思政案例集的班级学生 98 名,纳入为实验组组,其余学生纳入对照组。

1.2 研究方法

1.2.1 研究工具

借鉴了学者秦攀博和学者王顶明等的研究成果,编制了大学生专业认同度调查表问卷,共 26 个题项,分为认知性专业认同、情感性专业认同、行为专业认同3 个维度。采用Likert 5 级计分,得分越高表示专业认同感越高。[1]

1.2.2 资料收集方法

2024 年 3 月—7 月期间,采用问卷星电子系统发放问卷收集数据。学期初和学期末均回收有效问卷216 名(其中实验组98 名、对照组118 名);学期末共有206 名(其中实验组88 名、对照组108 名)。

1.2.3 统计学方法

采用 SPSS 22.0 软件进行数据处理和统计分析。将收集的数据进行信度检验,进而运用 T- 检验和卡方检验,对自身前后数据,组间数据进行检测。以 P<0.05 为判断是否具有统计学意义的标准。

2 结果

2.1 描述性统计

在206 名经管类本科学生中, 男生51 名( 24.75% ), 女生155 名( 75.25% );平均年龄19.8岁;大一135 名( 66.53% ),大二71名( 33.47% );汉族166名( 80.58% ),少数民族40 名( 19.42% )。

2.2 信度检验

量表各题项 Cronbach’s α 系数均大于 0.8,专业认同(10 项)、情感性专业认同(7 项)、行为专业认同(9 项)3 个维度组内的 Cronbach’s ∝ 系数分别为 0.809、0.922 和 0.903,通过信度检验。

2.3 组间差异检验

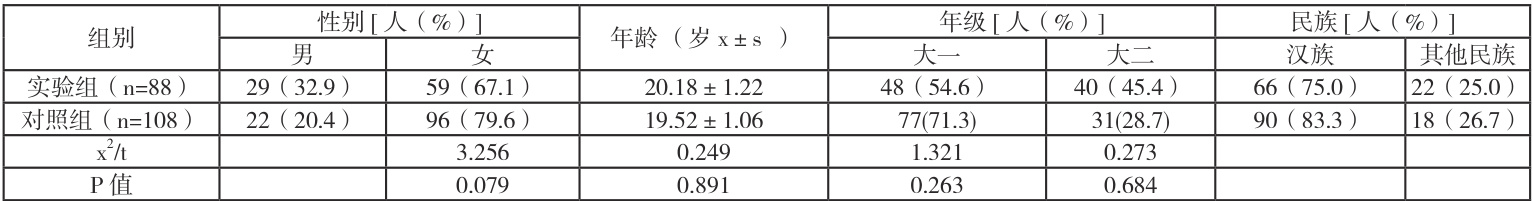

实验组和对照组学生在性别、年龄、年级、民族构成方面,P 值均大于0.05,不存在显著差异。详见表 1 。

表1 两组学生在性别、年龄、年级、民族构成情况

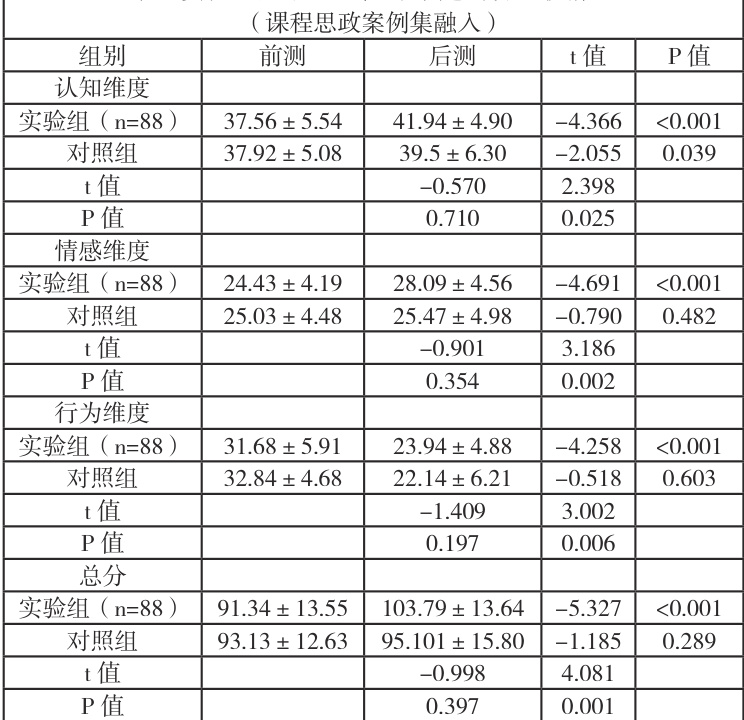

2.4 实验组和对照组专业认同感评分比较

实验前测数据显示,实验组与对照组学生在专业认同感总分及各维度得分上均无统计学差异( P>0.05 )。经过一学期的干预后,实验组学生的专业认同感总分及各维度得分均显著优于对照组( P<0.005 )。纵向比较发现,实验组学生后测的专业认同感各维度及总分较前测均有显著提升( P<0.005 ),而对照组仅认知维度呈现显著变化( P<0.05 ),其余维度及总分前后测差异均无统计学意义( P>0.05 )。详见表 2

表2 实验组和对照组专业认同感评分比较情况

3. 讨论3.1 专业认同感在人口统计学层面无显著差异

上述实证数据显示,对照组和实验组专业认同感总分均值为 91.34、93.13,均处于满分的 70% 左右,整体偏低。此结论与学者朱斌琦 [6]、张红霞 [7] 等的研究结论一致。但在人口统计学层面(性别、年龄、年级、民族)并无显著差异,说明专业认同度低,是经管类学生的共性问题。

3.2 课程思政能有效提升经管类学生专业认同感

结合上述实证,课程思政的融入,从价值认同、情感认同与行为认同等方面影响了学生的对专业的认知,达到提升专业认同感的目的。但不否认的是,课程思政并不是唯一途径,例如对照组经一学期的专业学习,期末时在专业认同度的认知维度也得到了显著提升。这与吴痕[8] 等学者的结论是一致的,即随着学生学习的深入,个人精力、情感的投入,专业认同感呈逐渐上升的趋势。尽管如此,课程思政还是为专业认同感提升,提供了新的思路。

4. 结论

鉴于经管类学生专业认同度低的共性问题,且课程思政是提升专业认同感的有效途径之一。任课教师应加深对课程思政的认识,任课教应师加强认识,转变思想,自觉的将课程思政从政治任务转向专业教学提升的必要措施和手段。

其次,积极探索课程思政提升专业认同度的实现路径。例如针对相关专业基础课程,不断开发完善符合社会主义核心价值观与教学内容紧密相关的规范化的案例集、课堂实践环节等。

第三,课程思政元素的融入需立足学生需求并彰显时代特征。Alharbi等学者[5]的实证研究表明,新媒体平台的使用对大学生的专业认同建构具有显著影响。基于此,除课堂教学外,建议依托微信公众号、学习社群等数字化平台构建师生互动空间,便于学习者实时分享学习体验并解决疑难问题。由此可见,课程思政建设在内容架构与实施路径上,始终遵循以学习者为主体的原则,充分体现数字经济时代经管类学科的发展动态,契合当代大学生的学习习惯与认知特点。

[1] 秦攀博 . 大学生专业认同的特点及其相关研究[D]. : 西南大学,2009.

[2] 王顶明,刘永存.硕士研究生专业认同调查[J].中国高教研究,2007(08):18- 22.

[3] 闫晓峰 . 发挥教师的主体作用深化课程思政建设 [J]. 北京教育 ( 高教 ) ,2020 (9):99- 101.

[4] 何玉海,于志新 . 新时代推进高校“ 课程思政” 建设的四个维度 [J]. 思想理论教育导刊,2021 (2):132- 136.

[5] ALHAR BI M, K UHN L, MOR PHET J.Undergraduate nursing students' adoption of the profes ional identity of nursing through social media use: a qualitative descriptive study. (2020- 07- 15) [2022- 04- 05]. https:/ / doi.org/ 10.1016/ j.nedt.2020.104488.

作者简介:

吴强,1982.5,男,市北碚人,博士,教授,研究方向:生态经济,农业经济,工作单位:。

基金:2023 年市高等教育学会高等教育科学研究课题:课程思政对经管类本科生专业认同度提升的路径及策略研究(项目号:cqgj23139C)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)