小学英语“教—学—评”一体化课堂构建路径探索

赵梦雅

苏州市吴中区南行实验小学

一、引言:“教—学—评”一体化的研究背景与意义

(一)政策与理论驱动

《义务教育英语课程标准(2022 年版)》明确提出“教学评一体化”理念,要求“评价贯穿英语教与学的全过程,发挥以评促教、以评促学的作用”(教育部,2022)。这一要求呼应了建构主义学习理论中“学习是主动建构意义的过程”的观点,强调评价不应是教学后的“总结”,而应是教学中的“导航”。从布鲁姆教育目标分类学来看,教学目标、学习活动与评价任务本应构成闭环系统,三者的一致性是有效教学的核心(Lorin W. Anderson,2001)。

(二)实践困境与价值定位

当前英语课堂中,仍存在“重教轻评”“评学脱节”现象:教师会将评价简化为单元测试,忽视过程性反馈;评价标准与教学目标错位,如译林版英语六年级上册 Unit 6“Keep ourcity clean”的环保主题教学中,部分教师仅以词汇默写评价学生,而忽略对“环保行动倡议”等综合能力的评估。这种割裂导致学生难以明确学习方向,教师也无法通过评价优化教学。构建“教—学—评”一体化课堂,既是落实新课标要求的必然选择,也是提升学生英语核心素养的实践路径。

二、“教—学—评”一体化的理论基础与内涵解析

(一)理论基石

1. 形成性评价理论:Black & Wiliam(1998)的研究表明,形成性评价通过“反馈—调整”机制,可使学生成绩提升达 25%. 。这一理论为评价嵌入教学过程提供了依据。

2. 社会文化理论:Vygotsky 的最近发展区理论指出,评价应关注学生“能做什么”与“还能做什么”,通过支架式反馈推动学习进阶(Vygotsky,1978)。

3. 逆向教学设计理论:Wiggins & McTighe(2005)提出的“理解为先设计”(UbD)强调“以终为始”,即从预期结果倒推教学活动,这与“教—学—评”一体化理念高度契合。

(二)内涵界定

“教—学—评”一体化是指以教学目标为统领,将评价贯穿于备课、授课、作业设计等全流程,使教学、学习与评价形成相互依存、相互促进的有机整体。在译林版教材语境下,其核心特征包括:

· 目标一致性:教学目标、学习活动与评价标准三位一体,如三下 Unit 3“Is this yourpencil?”的“物品归属表达”教学中,目标、活动与评价均围绕“准确使用名词性物主代词”展开;· 过程互动性:评价不是单向判断,而是师生、生生间的动态对话,如小组合作任务中的互评环节;

· 发展导向性:评价聚焦学生的进步轨迹,而非简单分级,如通过“成长档案袋”记录学生的口语表达进阶。

三、小学英语课堂“教—学—评”脱节

(一)基于南行实验小学的调查发现笔者对南行实验小学的英语课堂进行观察,发现主要问题如下

1. 评价滞后化:大部分的课堂将评价集中在课后练习或单元测试,如五上Unit 2 “A newstudent”的“方位描述”教学中,仅在课后通过习题检测,错失课堂即时反馈时机;2. 评价单一化:教师评价多以纸笔测试为主,忽视口语、项目实践等多元形式,与教材中“Ste

“Story time”、“Cartoon time”等板块的交际功能脱节;

3. 主体缺位化:绝大多数的评价由教师主导,学生缺乏自评、互评的机会与能力,如小组汇报后缺乏同伴反馈环节。

(二)问题归因

1. 理念认知偏差:部分教师将“评价”等同于“打分”,未理解其作为“教学决策依据”的本质功能;

2. 操作能力不足:缺乏将译林版教材主题与评价任务结合的设计经验,如六下 Unit 8“Our dreams”的梦想表达教学中,难以设计与“情感态度”目标匹配的评价量表;资源支持有限:学校层面缺乏系统的评价工具包,教师需自主开发评价量表,耗时耗力。

四、“教—学—评”一体化课堂的构建路径与实践策略

(一)目标统领:从“模糊教学”到“精准定位”

1. 三维目标可视化

以四上Unit 7 “How much ?”一课为例,将教学目标转化为可观测的评价标准:· 语言能力:能在购物情境中准确使用“How much is it? It’s... yuan.”句型(评价方式:情境角色扮演);

· 文化意识:能比较中西方购物礼仪差异(评价方式:观点陈述录音)

· 学习能力:能通过小组合作设计购物清单(评价方式:清单完整性 + 合作参与度量表)。2. 逆向设计流程

采用“目标—证据—活动”的UbD 模式:

· 确定目标:如六下 Unit 1 “The lion and the mouse”的“寓言

· 设计评价证据:学生需完成“寓言新编”写作并说明寓意;

· 规划学习活动:通过“故事思维导图绘制—小组辩论—创意写作”链,逐步达成目标(Wiggins & McTighe,2005)。

(二)过程嵌入:从“终结评估”到“动态反馈”

1. 课堂活动评价化

在六下 Unit 8“Our dreams”开展项目化评价,设计“梦想成长树”动态评价工具(吴唯唯,2024):

· 根系(语言基础):职业词汇拼写正确性(AI 语音工具实时评分)

· 枝干(思维逻辑):用思维导图分析“梦想- 能力- 行动”关系(小

· 果实(文化素养):结合苏州产业(如生物医药、纳米技术)设计职业规划海报(家长扫码评创意)。

2. 作业设计诊断化

突破传统抄写作业,设计“评价导向型任务”。如五下Unit 5“ Helping our parents”课后,布置“拍摄家庭劳动vlog”的任务,评价标准包括:

· 语言维度:是否使用“help with...”,“clean the...”等目标句型;

· 素养维度:劳动态度是否积极(通过 vlog 中的表情、动作判断)。

教师通过短视频评论区给予语音反馈,既评语言又评情

(三)多元协同:从“教师独评”到“共同体建构”

1. 学生自评互评结构化

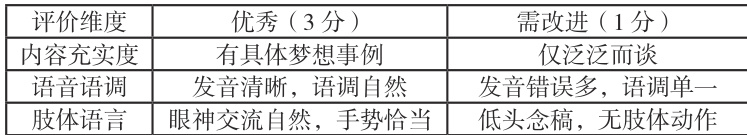

开发“译林版教材专用评价工具”,如针对六下Unit 8 “Our dreams”的“梦想演讲”,设计互评表:

2. 家校评价联动化

设计“家庭英语实践评价单”,如(2024 版)三下Unit 8“Colours”学习后,家长协助完成“寻找家中彩色物品”任务,并从以下维度评价:

· 孩子能否用英语说出 5 种以上颜色;

· 是否用英语询问并回答家中物品的颜色

教师收集评价单后,在课堂上表彰“家庭英语

(四)技术赋能:从“人工评价”到“智能诊断”

基于大模型的个性化评价系统(参考常州市2025 年区域教研成果)

1. 学前诊断:通过 AI 分析学生预习录音(如六下 Unit 7 “Summer holiday plans”),生成“发音弱点热力图”,推送定制训练包;

2. 课中干预:智慧平台实时统计小组合作数据(发言次数、任务贡献度),自动生成“参

与度雷达图”并推送分层任务(如:薄弱组补强听力抓取关键词,进阶组设计旅行倡议书);3. 课后追踪:扫描学生手绘“梦想职业地图”,AI 识别英文描述逻辑性,匹配《义务教育英语学业质量标准》分级反馈。

五、实践案例:译林版六年级上册Unit 5 “Signs”的“教—学—评”一体化设计

(一)教学目标与评价标准

目标1:能识别公共场所标志(如“No smoking”)并解释含义。

评价:完成“标志配对”游戏,正确率≥ 80% 。

目标2:能设计校园文明标志并说明意图。

评价:标志设计图 +1 分钟英语解说。

(二)一体化实施流程

1. 课前:南行实验小学六(11)和六(12)班学生通过“问卷星”完成“生活标志认知”前测,教师根据错误率调整教学重点;

2. 课中:环节 1:“标志猜猜乐”游戏(即时评价:答对获“标志小达人”贴纸);环节2:小组合作设计“走廊安静”标志,使用“创意评价表”互评(如“标志创意度”和“英语说明准确性”);

3. 课后:学生将标志图上传班级群,家长通过“是否能清晰解释标志含义”进行家庭评价。

(三)实施效果

课后测试显示, ÷ideontimes (11)和六(12)两个班的学生对标志含义的理解正确率从课前的65% 提升至 92% ; 85% 的学生能在设计解说中使用“shouldn’t”,“No +v.ing”等目标句型。家长反馈中, 90% 认为“这种评价方式让孩子更关注标志的实际意义”。

六、反思与展望

(一)实践启示

1. 教材融合是基础:译林版教材的“话题—功能—结构—任务”编排特点,为评价设计提供了天然载体,如“Cartoon time”板块可直接转化为角色扮演评价任务;

2. 教师发展是关键:需通过“新课标培训—评价工具工作坊—课例研磨”提升教师的评价设计能力,苏州市其他区“英语评价共同体”的经验表明,定期开展“译林版教材评价案例分享会”可有效促进教师成长(张敏,2024)。

(二)未来方向

1. 长效评价机制构建:探索跨学期的核心素养追踪评价,依托苏州线上教育平台建立数字素养画像;

2. 本土化资源开发:结合苏州地域文化,设计“评苏州·说英语”特色评价活动,如用英语介绍平江路历史街区的标志规范。

“教—学—评”一体化课堂构建,是核心素养导向教学改革的必然要求。在译林版教材的教学实践中,唯有以目标为纲、以过程为脉、以多元为翼,才能实现“教”的精准、“学”的深入、“评”的增值。未来,应进一步探索数字化评价工具、跨学科项目融合等创新形式,不断完善“教—学—评”一体化课堂,助力学生在英语学习中收获语言能力与综合素养的双重成长。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部 . 义务教育英语课程标准 (2022 年版 )[S]. 北京师范大学出版社 ,2022.

[2] Anderson, L. W ., & K rathwohl, D. R . (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing. Addison- Wesley Longman.

[3] Black, P., & W iliam, D. (1998). Inside the black box: R aising standards through clas room assessment. Phi Delta Kappan, 80(2), 139- 148.

[4] Wiggins, G., & McT ighe, J. (2005). Understanding by design. ASC D.

[5] Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: T he development of higher psychological proces es. arvard University Pres .

[6] 张敏. 核心素养视角下小学英语“ 教学评一体化” 的实践路径[J]. 江苏教育, 2024(11):45- 48.

[7] 吴唯唯 . 译林版教材单元统整作业设计的实践探索——以六年级下册 Unit 8《Ourdreams》为例 [J]. 中小学外语教学(小学篇), 2024(3): 28- 32.

[8] 苏州市教育科学研究院 . 译林版小学英语新教材教学实施建议[Z]. 202

[9] 吴中区教育局 .2023 年小学英语教学质量白皮书 [R ]. 2024.

[10] 常州市教育科学研究院. 基于大模型的小学英语个性化评价系统构建报告(2025)[R ].常州: 江苏教育科技出版社 , 2025.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)