初中地理学科核心素养导向下的教学活动设计策略探讨

张艳波

黑龙江省牡丹江市宁安市第四中学 黑龙江省牡丹江市157400

前言

初中地理作为初中教育体系中一门重要学科,不仅可以使学生能够学习到更多地理知识,同时还可以帮助学生对地球的自然现象和人文环境有一个更好地了解,对于学生地理思维和地理素养培养具有重要意义。基于素质教育这一大环境背景下,教育教学越来越侧重于学生的核心素养培养。为此,本文加大对地理学科核心素养导向下初中地理教学活动设计策略的研究便凸显得非常有必要。

一、依托于思维导图,培养和发展学生区域认知和地理综合思维

在地理学科核心素养中,地理区域认知和综合思维是其中两项重要素养,对于学生地理学习和发展具有重要意义。基于新课程教育改革这一大环境背景下,思维导图作为一种可视化思维工具,在教育教学中得到了有效推广和应用。为此,作为初中地理教师在实际教学活动开展这一过程中,可利用思维导图这一可视化思维工具,梳理思维脉络,帮助学生构建起一个完整的地理思维体系。在思维导图的引领下,学生能够对各元素间所存在的内在关联有一个更好地把握,形成一个清晰的地理现象及其演变过程的认知框架。除此之外。作为初中地理教师在实际教学活动开展这一过程中,还可以采用跨单元整合方式,将不同单元知识点有机整合到一起,引导学生从多元视角分析地理现象及其演化过程,促进学生地理综合思维素养和区域认知方面有一个更好地发展。

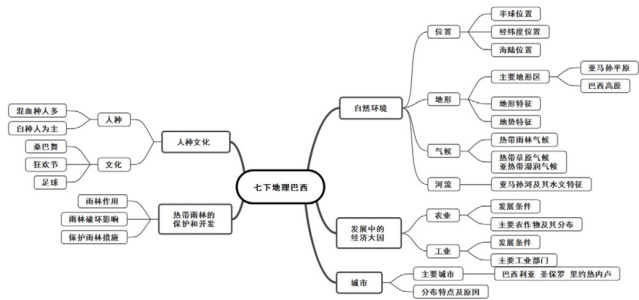

例如:在对学生进行人教版七年级(下)“巴西”这一部分知识内容教学时,教师可采用思维导图这一方式进行教学活动开展。以巴西为中心主干,向外延伸出自然环境、发展中的经济大国以及人种和文化、城市及热带雨林开发与保护五个主分支,然后再对主分支继续细化,分出位置、地形、气候、农业、工业、城市以及人种文化和雨林作用、破坏影响与保护措施等多个分支,具体如下图所示:

待思维导图绘制完成以后,教师可以放手让学生自主探索,在思维导图的指引下,根据相关地图和教材内容或查阅课外资料,对巴西国家有更多了解和认识。通过这样一种教学活动设计,不仅可以帮助学生更好的学习地理,同时还可以有效培养和发展学生的地理综合思维和区域认知的素养。

二、依托于实验教学,培养和发展学生人地协调观

人地协调观强调人与自然的和谐共生。在水土流失实验中,学生可以直观地看到人类活动对自然环境的影响。当模拟植被破坏、过度开垦等人类活动时,水土流失的程度会明显加剧;而当采取植树造林、合理利用土地等措施时,水土流失则会得到有效控制。通过这样的实验,学生能够深刻认识到人类与自然环境是相互依存的关系。

例如:在对学生进行人教版初中地理八年级(下)“黄土高原水土流失”实验课教学时,教师便可以巧妙地将人地协调观融入到实验教学活动当中,具体设计如下:(1)在实验教学活动开展之前,需先准备好实验器材,包括若干个透明塑料餐盒、不同质地的土壤(如砂土、粘土)、植被样本(如草皮、苔藓等)、模拟降水装置(如喷壶、盖子带孔的矿泉水瓶)、量杯等。(2)将学生合理分成四个小组,并在每个小组中选出一名组长,负责组织和协调本组实验活动开展。(3)将四个小组分别设置为植被组、土壤组、降水组和坡度组进行对比实验,模拟并探究不同因素对水土流失的影响。植被组:有植被覆盖和无植被覆盖(坡度、土壤、降水量三个因素保持一致);土壤组:沙土和黏土(坡度、降水量、植被三个因素保持一致);降水组:降水强度大和降水强度小(坡度、土壤、植被三个因素保持一致);坡度组:坡度大和坡度小(土壤、降水量、植被三个因素保持一致)。(4)在实验过程中,各小组要认真记录实验数据,包括降水强度、餐盒编号、坡度、土质、植被覆盖情况、流出的水量、泥沙量等。(5)实验结束后,对数据进行整理和分析,绘制成一份完整的图表,比较不同因素对水土流失的影响程度并撰写实验报告单。(6)各小组根据实验结果进行总结,阐述不同因素对水土流失的影响,并引导学生思考如何在实际生活中减少水土流失,如加强植被保护、合理规划土地利用、控制降水强度等。

在实验中,学生观察到没有植被覆盖的区域,土壤在短时间内就被大量冲走,而有植被覆盖的区域,水土流失则相对较轻。这让学生明白,人类应该尊重自然、保护自然,合理利用自然资源,实现人与自然的和谐共生。同时,实验也可以引导学生思考如何在实际生活中践行人地协调观,如节约水资源、减少垃圾排放、参与环保活动等。

总之,地理实验课在培养学生核心素养方面具有重要价值,通过人地协调观的树立,为学生的全面发展和未来的社会责任感奠定了坚实的基础。

三、依托于组织实践,培养和发展学生地理实践能力

在初中地理教学中,加强学生地理实践能力培养和发展,既是地理学科核心素养所提出的一项基本要求,也是地理学科教学的根本目标所在。从传统教学模式下可以看到,教师在实际教学过程中

只是一味的注重对学生理论知识教学,而严重忽视了学生地理实践参与,使得学生地理实践能力发展受到限制。为此,作为初中地理在以地理学科核心素养为导向下进行教学活动开展这一过程中,需要注重对学生的实践教学,为学生提供更多地理实践参与机会,引导学生在丰富的地理实践活动中不断提升自身地理实践能力,实现对学生地理学科核心素养的有效培养和发展。

例如:在对学生进行人教版初中地理七年级(上)“气温的分布”这一部分知识内容教学时,教师可以以“探究海陆温度变化差异”为切入点,巧妙地将夏日去海边游玩这一生活元素融入到地理实践探究活动当中,通过“夏季陆地气温炎热,为何人们喜欢去海边游泳消暑?”这一问题提问,点燃学起生地理实践探究活动参与热情与积极性。在学生热情高涨之时,教师便适时导入课程内容,利用多媒体设备,将同一纬度不同城市地区的气温分布图呈现到学生面前,引导学生细致观察,深入分析其中所隐藏的地理信息。随后,组织学生以小组形式展开实践探究,事先准备好实践探究所需的地理实验道具,包括两支温度计、清水、干沙土和两个型号相同的烧杯。然后,将这些实验道具下发到每一个小组手中,让学生以小组合作形式完成实践探究。具体实验步骤如下:(1)一个烧杯装满水,代表海洋;另一个烧杯装满干沙土,代表陆地,然后将温度计分别放入这两个烧杯当中,读取并记录下温度计示数。(2)将这两个烧杯拿到室外,放置太阳光下照射,静等一小时后,读取并记录下温度计示数。(3)将这两个烧杯同时拿回室内,静等一小时后,读取并记录下温度计示数。(4)观察实验结果发现,在太阳光下照射一小时后,沙土比水升温速度快;从室外到室内一小时后,沙土比水降温速度快。(4)由此可以得出实验结论,即在相同太阳光照射条件下,海洋与陆地的温度变化不同;在纬度相同的城市地区,夏季海洋气温比陆地温低,正是因为如此,夏天人们都比较喜欢去水里游泳来降温消暑。通过这样一种实践教学活动开展,不仅可以实现对学生地理实践能力的有效锻炼,同时在这一过程中还可以帮助学生对这一部分知识点有更深刻理解和掌握,提高学生学习效果,促进学生地理地理实践力这一核心素养发展。

结语

综上所述,以核心素养为导向下进行教学活动设计和开展,既是新课程教育改革和素质教育所提出的一项基本要求,也是学生学习和发展的实际需要。为此,作为新时代背景下初中地理教师应正确认识到这一点,在对学生做好理论知识和技能传授的同时,提高对学生地理学科核心素养发展的重点关注,然后通过思维导图、实验教学、以及组织实践等多样化教学方法采用,提升学生地理学科核心素养,帮助学生更好的学习地理,并促进学生终身发展。

参考文献

[1] 黄楷 . 核心素养背景下初中地理教学的优化策略研究 [J]. 教师 ,2025,(15):86- 88

[2] 张永成 . 基于核心素养培育的初中地理有效教学策略探究 [J]. 中学政史地 ( 教学指导 ),2025,(05):27- 28.

[3] 周尚志 . 基于核心素养的初中地理教学实践探究 [J]. 智力 ,2024,(36):16- 19.

[4] 刘宁 . 核心素养视域下初中地理教学的优化路径 [J]. 学周刊 ,2025,(15):71- 73.

作者简介:张艳波,1975 年 11 月生,女,汉族,籍贯黑龙江省牡丹江市宁安市,大学学历,一级教师,研究方向:初中地理教育教学。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)