依托校园周边社会资源 开发特色综合实践活动课程

杨宇琨

北京市朝阳外国语学校

综合实践活动作为国家课程的重要组成部分,不仅承载着促进学生全面发展的使命,更是展现学校教育特色、实现教育公平的重要途径。我校在“双减”政策的指导下,对学校的综合实践活动工作进行了研究,充分利用学校周边环境,优化综合实践活动资源,在“我做红色讲解员”、“我的奥森之旅”、“我眼中的二十四节气”、“带着同学赏北京”等活动中,充分创新综合实践活动内容和方式,提升了综合实践活动的质量。

一、充分挖掘校园周边资源,进行遴选、重组

我校地处奥运村,毗邻鸟巢体育场,距离中国共产党党史展览馆直线距离不足 500 米。学校周边还有奥林匹克森林公园、中国科技馆新馆、中中国工艺美术馆、中国考古博物馆、中国动物博物馆等丰富的社会资源。

面对丰富的可选择性,我们关注的是如何根据不同的活动主题,在同一场馆内呈现的多样化资源中进行有效的选择和重组。

在活动开展之前,教师团队需要从学生立场和不同学科角度出发,对现有资源进行充分的了解和挖掘。

以我校开展的“我做红色讲解员”综合实践活动为例,该活动依托中国共产党历史展览馆展开。党史馆馆藏丰富,2600 余幅图片、3500多件 / 套文物,该如何选择才能更好地为学生呈现中国共产党波澜壮阔的百年历程?

教师团队在多次参观、探索后,决定以历史时期为线索,代表性展品为依托,以点带面,进行活动开发。最终确定了九大场景、一百二十余件文物作为重点,帮助学生深刻认识到红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易,深刻认识到中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好。

又如,在“我眼中的二十四节气”活动中,学生需要在结合古观象台“观象授时”展厅,将测定节气、方向、时间的展品合为一体,彼此间相互穿插。室外展中,外形特点类似的日晷、星晷摆放地点相近,且很多仪器只有名称,缺少其他介绍。如果学生按照展厅中展品布置或讲解的顺序进行研究,必将对活动造成一些干扰。因此,教师以圭表作为主线,串起了“立杆测影”、“四时八节”、“观象授时”等多个活动。还以指导学生在活动前思考向讲解人员提出问题的形式,帮助学生聚焦与研学主题相关的资源。在学生有了明确的学习目标后,其他资源虽然依然能引发学生的兴趣,却不会因此影响重要信息的接收。

二、家、校、社资源对接,共建特色课程

在我校开展的较成功的活动案例中,大部分都是学校与资源单位有较深度合作的。学校教师与场馆工作人员的合作,使得学校不仅仅是单方面接收场馆所提供的固有信息,而是可以在充分交流、沟通基础上,进行符合学校需要的课程共建。场馆甚至可以根据学生的研究进度补充更多的资源,将学生的研究进行物化。

家庭同样参与了我校综合实践活动课程的建构。学校在充分了解学生需求和家长提供的教育资源的情况下,与家长展开合作,鼓励和支持有专长的家长参与学校的教育活动,以“家长课堂”的形式在综合实践活动时间段呈现,让家长的专业知识和生活经验成为孩子们学习的宝贵资源。

三、多学科参与设计,完善课程内容

教师团队是开展好综合实践活动必不可少的力量。多学科教师加入课程设计,为综合实践活动主题与内容的设计提供了多种思路。

在“我二十四眼中的节气”活动中,科学教师着眼于天文知识、物候变化,语文教师关注资料的搜集与整理能力,道德与法治教师关注民俗历史、传统文化,书法、美术教师关注艺术表达。

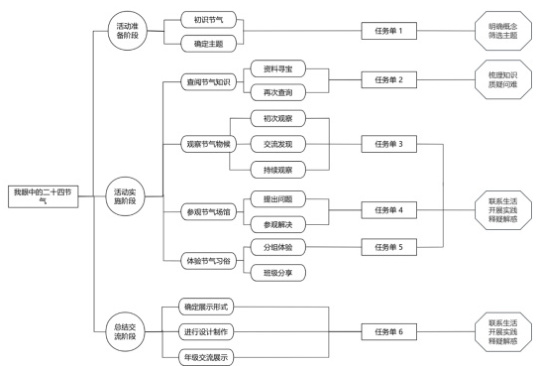

多学科教师在结合学生认知特点、知识结构的基础上,以“了解节气概念”— “搜集节气资料”——“观察节气物候”——“体验节气习俗”— —“宣扬节气文化”为线索,设计了如下课程。以导学任务单为抓手,帮助学生理清活动思路和收获。

太阳黄道与节气的关系,是所有年级学生在研究节气时都会遇到的难点。教师团队选择了北京科技馆及天文馆的天象厅放映区作为学习场地,使学生能够一边听讲解,一边在模拟穹顶中观察地球运转情况和节气对应的变化情况。对天体宇宙的模拟场所和可视化的资源很好地解决了学生理解上的难点。

学校还结合了学生提出的“古人怎样观测节气”这一问题,组织学生进行“立杆测影”、“四时八节”、“观象授时”等多个活动,制作简易圭表进行观测,观测春、秋分,夏、冬至日影变化,了解仰仪等天文仪器在测定节气中起到的作用。一系列活动串联了学生在研究性学习中提出的问题,与古观象台固有的资源相结合,帮助学生更好地理解了各种天文仪器在测定节气中的应用原理,也体会到了这些仪器的精密和我国古代天文学工作者的智慧。

在观测物候的阶段,学校结合了奥森丰富的动植物资源,引导学生进行长时期观察记录,了解物候变化;以春种、夏长、秋收、冬藏作为活动的主线,按照节气,亲自播种,了解节气知识,感受民俗文化。更深刻地理解了节气对农业的指导作用,还将自己研究的成果制作成了节气绘本,向其他年级学生进行宣传。

正是各学科教师联合设计、彼此合作、共同指导,才使得学生在各方面探究时都有专人予以指导,在各个活动中都能有所提升。

四、立足学生需求,丰富课程形式

丰富的活动,引发了学生参与活动、主动探究的积极兴趣。学校也在充实内容的基础上,不断调整课程的形式,使之更适合儿童发展的需要。

在“带着同学赏北京”活动中,教师团队充分吸纳学生对研学任务单形式、内容、路线等建议,对已有内容进行调整。以真实情境、项目任务的方式呈现研学活动任务,使用学生所喜爱的竞赛、收集、绘画、表演、拍照、制作等方式,让活动手册呈现的形式尽量活泼。更鼓励高年级学生参与手册的设计与制作,充分体现了学生的主体性。

在“我做红色讲解员”课程的“改革开放谋新篇”活动中,学生对六七十年代的生活毫无认知。因此,我们设计了访谈爷爷奶奶的生活、走进党史馆寻找老物件、对比自己的生活等任务。在中国共产党历史展览馆的生活场景复原展中,学生看到了资料中描述的筒子楼、百货商店、盖着大棉被的冷饮车、“三大件”等。在调查中,各种家电的从无到有,从小到大,展厅陈列年代物件与自己家的对比,都让当代的小学生深切地感受到改革开放给人民的生活带来了巨大的变化。后期,学生以“改革开放 时代巨变”校园展为主题进行成果展示,达成了解成就、体会巨变、坚定信念的活动目标。

寻找地标打卡、完成任务通关、亲手制作作品等多样的形式,也经常出现在我们的综合实践活动中。

学校也充分尊重个体差异,鼓励学生使用多样方式表达参与综合实践活动的收获和感受。低年级的孩子画一画、唱一唱;中年级的学生完成视频记录,自制系列节目;高年级将活动成果转化为 3D 模型、绘本等作品,把学习感受、成果用自己选择的形式表现出来,并通过生生互评、校园展示的方式,听取同学们的修改建议、继续完善成果,学生在做、讲、展的过程中,进一步促进了转化式学习,进一步内化知识、提升能力、升华情感。

总之,我校通过对周边资源的开发,形成了多样化的综合实践活动项目,满足不同学生的需求。未来,学校将继续研究如何建立更加高效、可持续的校内外资源整合机制,确保资源利用的高效性,不断提升综合实践活动水平。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)