基于三阶模式的《汤姆·索亚历险记》整本书阅读教学设计

韦祖燕

贵州省都匀市第六完全小学 558000

【书籍简介】

《汤姆索亚历险记》的背景是 19 世纪的美国密西西比河畔的圣彼得堡镇,讲述了顽童汤姆·索亚的冒险经历,充分展现出儿童对自由天性的追求及成人世界的规训之间的冲突。书籍运用幽默诙谐的笔触,勾勒出青春的成长图景,在惊心动魄的历险情节中引导学生对正义、勇气、友谊展开深入思考与交流。

【设计思路】

在整本书阅读中,教师以三阶模式构建完善的阅读体系:课前导读阶段借助情境创设、策略指导的方式,唤醒学生对整本书阅读的期待;课 系列的阅读任务,促使学生深入解读书籍内容;课后交流阶段则是借助多元展示的方式,促进学生思维的升华。整本书阅读教学设计注重文学阅读与创意表达的融合,引导学生在语言品鉴、主题思辨、文化传承中实现语文核心素养的提升。

【教学设计】

一、“趣诱启思”读前导读

【教学目标】

1. 借助多维感知的方式建立文本初印象,激发学生的探究欲望。

2. 掌握整本书的阅读方法与规划方法,构建出个性化的阅读路径。

3. 初步建立历史语境认知,从不同角度了解19 世纪的美国乡村生态。

【教学重难点】

教学重点:创设沉浸式的阅读情境。

教学难点:引导学生将碎片化的感知转化为系统性期待。

【教学过程】

1. 时空穿梭体验

(1)展示动态地图,教师使用卫星地图定位密西西比河的位置,叠加19 世纪的航道图层。

学生以小组为单位观察地图,在地图册上标注汤姆可能的活动区域与河流关键节点。

构建声音场景,播放教室钟声、蒸汽船鸣笛、黑奴劳动号子的混合音频。

学生听后进行推测:新奇感交织紧张与历史沉重感,能初步感知时代氛围的喧嚣与矛盾。

(3)实物道具辅助,展示拓印版1876 年《圣彼得堡日报》的头版。

(设计意图:将地理空间转化为学生主动探究的载体,从地点认知转向文本逻辑分析;以多维度视听的方式触发学生的情感共鸣,促使学生从感性体验转向对历史语境的理性反思;对照历史实物与文本内容,引导学生建立社会现实与文学创作的深度关联。)

2. 预测性阅读训练

(1)封面解密术。与学生一起分析初版封面的插图细节,推测人物关系与核心冲突。

学生自主观察封面,标注插图细节;结合标题分析细节中隐含的人物关系与核心矛盾;快速浏览第一章,比对封面细节与文本描写的关联性。

目录探秘法,在词云生成器中输入章节标题,识别坟地、宝藏、法庭等关键词。

借助技术工具将章节标题转化为可视化词云,引导学生识别叙事风格、预测主题(3)悬念制造术,朗读第三章结尾的内容,设置悬念。

开展即时写作活动,指导学生写下后续情节预测与依据;对比第四章开篇,讨论作者可以叙述的意图,也就是强化危机感,引导学生聚焦人物内心挣扎。

(设计意图:将静态插图转化为动态探究素材,训练学生从视觉符号中提取关键信息的能力;借助词云技术实现文本结构的具象化,引导学生跳出线性阅读惯性,能够从宏观视角预判主题的演变路径;借助中断、预测、验证的方式,深化学生对文学技巧的敏感性。)

3. 阅读计划工坊

(1)发放冒险装备包,包含阅读进度表、人物关系棋盘、疑问漂流瓶等

2)示范三色笔标注法:黑色记录情节,蓝色解析人物,红色撰写感悟。

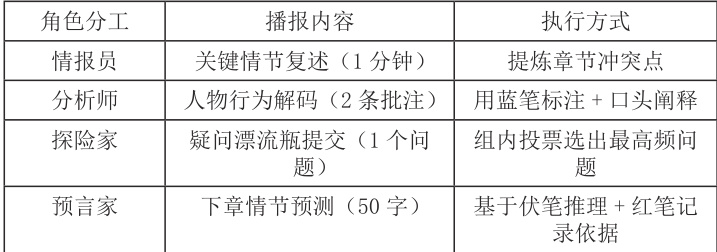

(3)组建探险小队:4 人一组签订阅读公约,设置每日冒险播报,采用轮流主持的方式。

(设计意图:利用游戏化工具具象化阅读目标、关系网络与问题意识,降低整本书的阅读难度;借助色彩符号系统落实分层思考,破解浅层化的阅读困境,提高学生的文本精加工能力;借助角色分工表格明确责任框架,借助轮流主持的方式激发学生的参与感,并借助公约奖惩机制保障连续性。)

【板书设计】

《汤姆·索亚历险记》读前指导课

时空穿梭:看——听——感受

预测性阅读:解密封面——探索目录——制造悬念阅读计划工坊:分工合作——色彩标注——轮流主持

二、“深读促悟”读中推进

【教学目标】

1. 解析故事的双重叙事结构,把握成长主题的多维呈现。

2. 借助方言考证与生态描写研究,体会地域文学的特色。

3. 开展道德困境模拟,培养批判思维能力。

【教学重难点】

教学重点:建立文本细读的支架。

教学难点:引导学生在具象分析中提炼抽象主题。

【教学过程】

(1)双线追踪,使用不同颜色的丝线在教室墙面张贴的巨幅小说地图上标记冒险线与社会线,也就是汤姆足迹与小镇事件。(2)矛盾聚焦,对比主日学校章节的宗教规训与海盗营地章节的自然狂欢。(3)重构悬念,分组改写法庭作证的片段,设计三种不同的解决,并保证论证合理性。(设计意图:就借助空间可视化的方式将抽象叙事结构具象化;运用宗教与自然场景的极端对比,引导学生剖析文明与野性之间的冲突;借助创造性改写的方式激发学生的逻辑推演能力。)

2. 语言密码破译

(1)方言实验室,整理汤姆与哈克的对话片段,制作南方方言的词频表。

(2)自然符号学,分析密西西比河从“冒险通道”到“精神归宿”的意象转变。(3)讽刺修辞课,表演朗读“伤痛换票”章节,使用重音提出夸张修辞的喜剧效果。

(设计意图:借助方言词频设计还原真实文化语境,破解语言背后的地域身份密码;借助密西西比河的意象符号分析,引导学生思考自然意象如何承载主题升华;运用朗读活动揭示讽刺修辞喜剧外壳下对人性异化的批判,培养学生的文化解码能力。)

3. 价值抉择沙盘

(1)道德困境推演。设置“如果我是汤姆”的选择矩阵,一方是告发杀人犯,另一方是保持沉默。

(2)现代性转化,讨论刷墙骗局中的劳动价值认知,分析其对当代青少年的启示。

(3)设计成长量规,从规则认知、同理心、冒险精神等角度入手,制定科学合理的评估量表。

(设计意图:借助道德困境推演引导学生深度思辨正义与生存的伦理张力;利用劳动价值的现代化转化分析经典情节中对当代青少年的启示意义;运用多维成长量表实现从规则认识到行为养成的科学评估,将经典阅读转向现实人格的塑造。)

【板书设计】

《汤姆·索亚历险记》课中推进课

情节再现,逻辑推演

语言密码,文化语境

价值抉择,成长启示

三、“展评升华”读后交流

【教学目标】

1. 借助创意表现实现个性化解读的可视化。

2. 建立经典文本与现实生活的意义联结。

3. 构建多维度的阅读评价体系。

【教学重难点】

教学重点:搭建展示与评价的多元平台。

教学难点:引导学生超越表层理解,形成深度认知。

【教学过程】

1. 冒险成果博览会

主题展区中包括方言博物馆、道德困境剧场以及成长档案馆。在方言博物馆中,学生录制汤姆的经典台词方言,开展配音秀活动;在道德困境剧场中,学生分组表演洞穴寻宝中的资源分配危机;在成长档案馆中,教师引导学生展示汤姆的12 次蜕变时刻手账。

(设计意图:增强学生的语言文化认同感,训练其公共决策与伦理思辨能力,促使学生实现自我认知的深度反思。)

2. 跨时空对话

(1)角色扮演辩论活动。该辩论活动的主题为“汤姆·索亚是否应该被当代学校收编?”

正方认为汤姆·索亚应当被当代学校收编,虽然他是一个爱冒险的小调皮鬼,但学校能够

但学校能够帮他把聪明劲用在正道上。比如他发现洞穴秘密时,如果学过地理知识,就能使用科学的方法绘制地图。反方认为汤姆·索亚不能被当代学校收编,他上课总是溜号,粉刷篱笆还会骗小朋友。要是他在图书馆玩“海盗游戏”,把标本室当藏宝洞,同学们都学他爬树逃课,课堂纪律就会乱套了。

(2)现实联结讨论活动。对比书籍中的情节与当代现实生活,引导学生理解“规则与自由”的辩证关系。播放汤姆带伙伴当海盗的绘本片段,提出问题:如果你是汤姆,你最想去哪里冒险?出示书中“主日学校必须穿礼服”与“现代校服要求”,讨论“为什么要穿校服?”对比汤姆用死猫治疣子的偏方与生病要去医院的现代尝试,制作科学 VS 迷信的对比卡;分组设计“现代汤姆校园历险记”,将刷墙骗局改编为班级值日创意大赛;制作安全冒险守则,使用流程图展示向老师报备、小组行动、按时返校的规范流程。

(设计意图:在现实与文学之间搭建桥梁,引导学生辩证理解“自由需要规则护航”的主体;将文学经验转化为学生的现实素养,增强其规则意识,促进其社会化成长。)

(3)多维评价矩阵。展示“冒险航海图”式阅读日志,引导学生用不同颜色标注思维轨迹,教师借助航线路线密度分析思维深度;采用3H 灯塔评价法,Head 为是否提出有价值的问题,Heart 是能否共情人物情感,Hand 是创意作品的完成度。小组使用星星贴纸的方式进行相互评价,制作评价雷达图,将学生的成长点和优势以可视化的方式呈现出来;引导学生绘制阅读寻宝图,用岛屿图标标注“新学会的3 个阅读魔法”“最想保留的汤姆特质”“准备改进的阅读习惯”等,教师运用寻宝图定位学生阅读素养的发展方位。

(设计意图:实现抽象思维过程的具象化,保证阅读深度的可测量;借助诸多反馈的方式构建素养发展动态画像;引导学生自主锚定自己的成长坐标。)

【板书设计】

《汤姆·索亚历险记》读后交流课

成长蜕变,深度反思

对比引导,强调规则

多维评价,思维具象

【教学随笔】

现阶段,伴随着整本书阅读教学地位的提升,教师对整本书阅读材料的关注度也有所提升。《汤姆·索亚历险记》具有儿童性、文学性以及语言诙谐幽默的特点,同时,教材中有《汤姆·索亚历险记》的节选内容,学生阅读难度更低,故选择《汤姆·索亚历险记》作为整本书阅读材料。

整本书的阅读如同密西西比河 老报纸道具创设的历史情境,成功激发学生对 19 世纪美国 动让学生直观感受到双线叙事的魅力,借助道德抉择沙 公平意识的朴素认知。最清晰的是读后交流环节中, 学生 变,既保留了原著智慧,还融入了集体荣誉感教育。部分学生在参 解规则与自由的平衡,而这也正是经典文本的生命力所在。

【教学资源】

1. 数字资源,1876 年密苏里州地图

2. 教具包,汤姆·索亚冒险棋,包含情节事件卡、道德抉择卡

3. 延伸阅读,《哈克贝利·费恩历险记》、《秘密花园》等

4. 评估工具,三维成长量规量表

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)