体育学科视域下课程育人的德育功能探究

黄晓娟

洛阳市联盟路初级中学 471000

一、引言

(一)研究背景

1.国家德育战略要求:“立德树人”根本任务与“五育并举”政策导向。

2.体育课程改革趋势:从“技能传授”到“育人本位”的价值转向。

3.现实育人需求:青少年品德发展与体育精神培育的内在关联。

(二)研究目的与意义

1.理论意义:丰富体育学科德育功能的理论内涵。

2.实践意义:“既读有字之书,也读无字之书”为体育教学中的德育渗透提供可操作路径。

二、体育学科与德育的内在关联:本质与目标的统一性

(一)体育的德育本质属性

1.身体实践中的道德养成:运动行为与道德规范的同构性。

2.体育精神的德育内核:公平、竞争、协作、坚韧的价值基因。

(二)体育与德育的目标一致性

1.马克思主义“人的全面发展”理论视域下的体德共生。

2.《义务教育体育与健康课程标准》中的德育目标解构。

三、体育学科在课程育人中的德育价值体现

(一)道德认知层面:规则意识与责任担当的培育

1.体育规则教育:从“服从规范”到“理解担当”的认知升级。

案例一:田径接力赛中交接棒失误的教育智慧

(二)道德情感层面:集体认同与情感共鸣的建构

1.团队运动中的归属感培养:篮球、排球等项目的协作体验。

2.竞技精神中的爱国情感激发:体育赛事与民族凝聚力的联结。

(三)道德意志层面:抗挫折能力与坚韧品格的锤炼

1.运动训练中的“苦行”价值:长跑和体能训练培养学生珍视当下、把握时机、勇于挑战,磨炼坚强意志。

2.失败教育的德育智慧:从“接受失利”到“超越自我”的心理建构。

(四)道德行为层面:社会适应与行为范式的塑造

1.体育交往中的角色规范:师生互动、同伴合作中的礼仪与尊重。

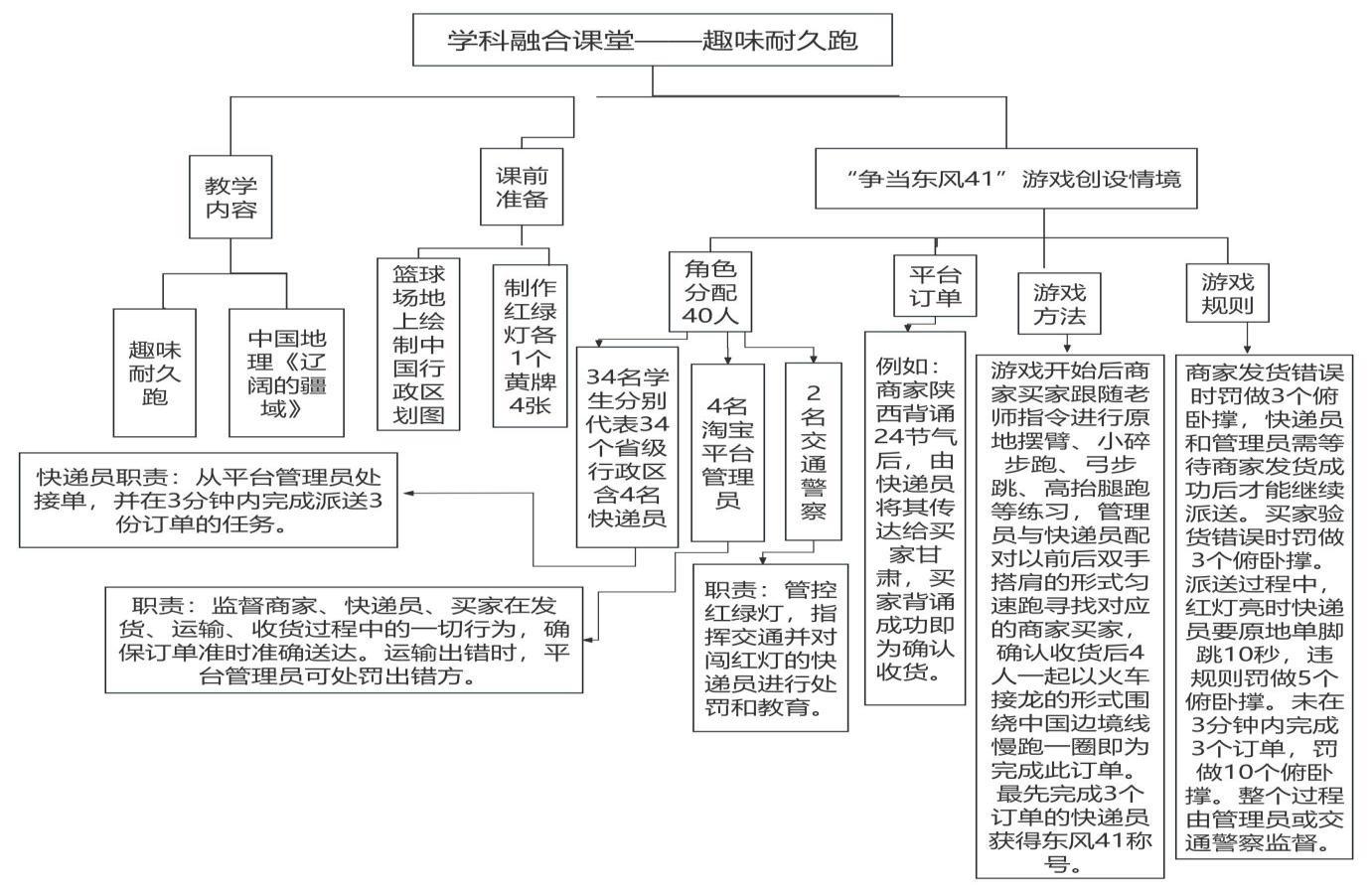

案例二:田径课堂——趣味耐久跑

(1)教学场景说明如下:

(2)体育跨学科情景化教学的德育智慧

情景教学涵盖从下单到配送的全流程,包括商家发货、快递派送、处理超时或错误、平台处罚及交通安全等环节。课堂活动贴近生活,多角度培养学生的核心素养,具体如下:

①智力因素

深化理解:通过运动反复学习省份名称、位置及其关系,加强对中国行政区划的空间认知和记忆。

提升综合素养:体现新课程“跨学科主题学习”的要求,促进学生知识融合、迁移应用能力和综合思维的发展。

丰富体育课堂内涵:使体育课不仅是身体锻炼和技能学习,也成为知识学习和文化浸润的载体。

②非智力因素

激发愉悦情绪,提升运动积极性:结合耐久跑与地理知识复习于体育课,提高学生运动参与和记忆力。模拟“淘宝购物”、“美团外卖”等活动,让学生扮演角色,激发兴趣,提高愉悦感。

增强情感体验,培养同理心:在模拟购物游戏中,学生扮演各种角色。如快递员角色要求速度和准确,避免超时和错误;商家角色需处理订单,感受经营压力。角色扮演促进换位思考,增强理解和共情,激发对父母和劳动者的尊重与感恩,丰富情感体验。

增强成就感与自信心:学生在完成“订单配送”等任务时,趣味耐力跑等活动让他们不断挑战自我,在提高身体素质的同时体验到成就感,以更积极自信的态度面对挑战。

缓解压力,调节负面情绪:学生在学习中承受压力和负面情绪。趣味耐力跑让他们释放压力,运动时体内分泌内啡肽等物质,缓解焦虑和紧张,放松身心,以更平和、积极的态度回到学习中。

强化规则意识,提升自我管理能力:在模拟购物游戏中,学生需遵守“交通安全”等规则,如配送时按路线奔跑,不闯红灯,有助于培养学生自律和自我管理能力。同时,培养安全意识,遵守规则,养成良好习惯。

2.竞技场景中的行为自律:反对作弊、遵守体育道德的实践养成。

四、体育学科德育功能发挥的现状与问题

(一)现实困境

1.理念偏差:“重技能、轻德育”的教学导向依然存在。

2.师资局限:体育教师德育理论储备与实践能力不足。

3.方法单一:德育渗透缺乏系统性设计,流于形式化。

4.评价缺位:德育效果难以量化,考核体系亟待完善。

(二)成因分析

1.传统体育教学目标的窄化理解。

2.学科融合育人机制的协同不足。

3.社会功利化倾向对体育精神的消解。

五、体育学科融入课程育人的德育实践路径

(一)更新教育理念:构建“体德融合”的育人共识

1.落实“大德育”观:将体育纳入学校德育一体化体系。

2.挖掘体育文化内涵:以体育史、体育精神故事浸润心灵。

(二)提升教师素养:打造“双师型”体育师资队伍

1.德育能力专项培训:开展体育与德育融合的教学设计研修。

2.榜样示范作用:教师以自身体育精神践行德育使命。

(三)创新教学策略:设计“情境化+体验式”德育载体

1.项目式学习:在团队运动中设置德育任务(如“队长负责制”培养领导力)。

2.竞赛情境德育:利用赛前动员、赛后反思强化道德体验。

3.跨学科融合:结合语文(体育名人传记)、历史(奥运发展史)、地理(区域规划)深化价值认同。

(四)完善评价体系:建立多元立体的德育考核机制

1.过程性评价:关注运动中的合作态度、规则遵守度。

2.发展性评价:记录抗挫折能力、道德认知成长轨迹。

3.家校协同评价:通过体育作业(如亲子运动)延伸德育场域。

六、结论与展望

(一)研究结论

体育学科并非单纯的身体教育,而是融合道德、情感、意志、行为培养的综合育人场域。其德育功能通过身体实践的独特方式实现,具有不可替代性。

(二)研究展望

1.深化不同学段(小学、中学、大学)体育德育的分层策略研究。

2.探索数字化时代体育德育的新载体(如虚拟体育、电竞体育的德育价值)。

3.构建“学校-家庭-社会”三位一体的体育德育共同体。

参考文献:

[1]习近平.坚持中国特色社会主义教育发展道路培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[J].人民教育,2020 (17).

[2]教育部.义务教育体育与健康课程标准(2022年版)[S].北京:人民教育出版社,2022.

[3]周登嵩.学校体育学[M].北京:人民体育出版社,2019.

[4]檀传宝.学校道德教育原理[M].北京:教育科学出版社,2003.

[5]毛振明.体育学科德育论[J].中国学校体育,2017(02):10-13.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)