巧借心理效应,提升批评艺术

廖明娇

广东省清远市清新区第五小学 511873

学生成长如同幼苗培育,既需“施肥浇水”(鼓励与引导),也需“除虫剪枝”(批评与纠正)。恰当的批评能帮助学生明辨是非,提升认知,避免再犯。反之,不当的批评则可能挫伤自尊,甚至阻碍发展。因此,教师亟需提升批评艺术,善用心理学原理,使批评发挥积极的育人功能。

一、维护自尊:慎用当众批评,注重私下沟通

批评的目标是促进行为改进,而非宣泄情绪或制造恐惧。首要原则是避免当众批评,以免学生自尊受损、产生抵触甚至敌对情绪。

如,学生小廖课堂过位借笔,班主任当众大声斥责:“小廖,你又过位?!总是违反纪律!……”。结果引发学生激烈顶撞,师生关系恶化。批评需伴随情感关怀,避免标签化 [2]。试想,如果你是学生,被当众点名、听到“又”、“总是”等标签化词语,你是不是也极易产生“老师认定我是坏学生”的认知偏差和“被嫌弃”的负面感受呢?所以,纵使批评的出发点是好的,也不能忽略批评的方式。

改进策略如下:一是即时干预非言语化。教师可以用坚定眼神、手势(指向座位)示意学生回位,课后再处理。二是私下沟通讲方法。例如,“某某,课上过位会影响同学们学习。借东西有没有更好的办法?”或“老师不在全班批评你,是希望维护你在同学心中的形象。课堂需要规则,我们一起遵守。”三是应用心理效应。教师要充分借鉴认知失调理论(当行为与自我认知冲突时会产生不适),采取私下沟通可以更好地避免学生为维护“公众形象”而被迫与老师对抗。

同时,我们可以运用三明治沟通法(肯定-建议-鼓励),效果会更佳。具体如下:

1. 肯定优点( 建立信任) :“今天的清洁区扫得真干净,大家看着都舒服。”(案例:小潘清洁了,但是没有倒垃圾)。2. 指出问题 ( 聚焦行为 ) :“只是垃圾没倒,是不是有其他急事忘了?”或“倒掉垃圾就更完美了。”3. 表达期望( 给予支持) :“这是小疏忽,我相信提醒一次,以后就不会了,对吧?”通过三明治沟通法,能有效降低学生防御心理。当学生感觉到你在倾听他们,并认真对待他们的想法和感受时,他们就会知道你关爱他们 [3]。因此,能更好地促进学生乐于接受老师的批评教育。

二、聚焦行为:批评对事不对人,结尾给予支持

批评的核心应指向具体行为及其后果(“这件事有什么问题”),而非攻击学生人格(“你这个人怎么样”)。需清晰传达:批评的是行为,而非否定个人价值。

在平时,我们老师一不留心,就会说出人格攻击性的语言,例如:“你以为你是谁?”、“有本事别回来!”其实,正确的表达方式应该是:“作为班级一员,无论班干部还是普通同学,这种行为都是不允许、不明智的。”“教室里的每个人都是平等的,遵守纪律、为班争光需要我们共同努力。”接着,要应用心理效应。归因理论提示,将问题归因于具体情境或可控行为(而非稳定的人格特质),更易激发学生改变的动机。最后,批评后需“建设性结尾”。我们作为成年人都非常清楚,人皆不喜欢被批评。即使批评内容正确,若以悲观、命令式口吻结束(如“懂了没?回去反省!”、“再犯叫家长!”),都是非常容易引发学生的抵触情绪,导致教育效果功亏一篑。在教育学生的最后阶段,老师要多点尝试运用支持性、鼓励性的结束语,传达我们的接纳与信任,那就会收到意想不到的效果,具体如下:

“刚才我语气急了点,因为你在老师心中很重要,我们都期待看到更好的你,希望你能理解。”

“抱歉刚才有些激动。但看到问题不指出,我觉得对不起教师职责和你家长的信任。”

“我相信你明白该怎么做了。智者不是不犯错,而是知错速改。继续努力,老师支持你!”

“戒骄戒躁方能行稳致远。未来的你,会感谢现在努力的自己。”

孩子需要鼓励,正如植物需要水 [4]。此类语言能传递持续关爱、积极期待与鼓励,符合学生寻求情感联结与归属感的核心心理需求 ( 归属与价值理论 ),有利于建立亲师信道的关系。

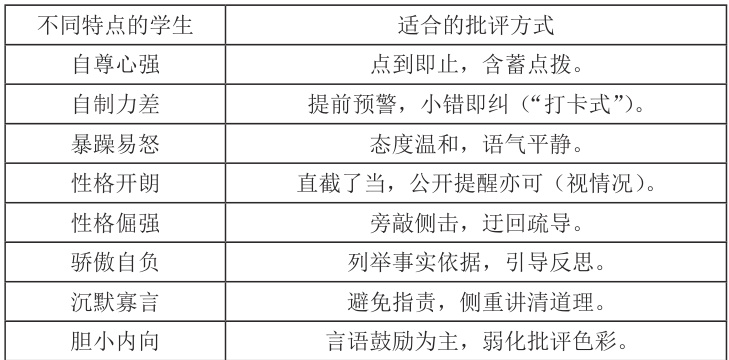

三、把握尺度:因人施“评”,适可而止

学生身心未熟,犯错常源于尝试、模仿或认知局限。因此,作为教育者需怀宽容之心,避免贬低讽刺。当错误已经发生,无休止地训斥与批评可以让学生羞愧不已,但并不能改变结果。只有引导学生关注如何去解决错误问题,才能让学生更加深入地“卷入”,由被动接受转为主动参与 [5]。因而,我们要切忌“复读机式”、“人身攻击式”、“穷追猛打式”批评,否则容易引发学生的“厌烦--反感--逆反”的恶性循环(超限效应)。批评教育的原则是就同一错误,有效批评一次即可。若需重申,务必重视个体差异,契合学生性格,适时地变换角度方式。

例如:学生小杰家境普通,父母长年外出务工,而他却在校攀比炫耀、乱花钱。我知道情况之后,将其带至运动场,指向正在辛勤工作、汗流浃背的清洁工,问:“看到他们在做什么吗?(引导观察)”“想想此刻你的父母在做什么?(引发联想)”进而直接点明行为问题:“你的父母在外省吃俭用供你生活、读书,你在校却这样挥霍,心思用对地方了吗?(聚焦行为后果与家庭责任)”此基于事实的批评,足以引发学生的深刻反思,进而改善不良行为。

此外,我们还要注意一些沟通细节。例如,避免采用“审讯式”的姿态,也就是不要出现师生对面坐或者老师坐学生站的沟通方式;理应采用并排坐或同向站立的方式,这样可缩小师生间的心理距离,促进情感共鸣 ( 亲和效应 ),使老师的批评更易于被学生接受。

掌握批评艺术是教师的必修课。敢于批评是责任,善于批评是智慧。深入理解学生心理,巧妙运用相关效应(如维护自尊、聚焦行为、建设性反馈、把握尺度、因人施评),能使批评由“逆耳”变“顺耳”,化“阻力”为“动力”,真正实现启迪心灵、促进学生自我完善与品德发展的育人目标,有效落实立德树人根本任务。

参考文献:

[1] 李 惠 陆宏霜. 解决方案:中小学教师实施批评教育的关键点[J]. 中国德育 , 2021,10(18).

[2] 顾明远 . 批评的艺术:严中有爱,惩中有育 [N]. 中国教育报 , 2021-11-05(005).

[3] 简·尼尔森 (JaneNelsen).《教室里的正面管教》[M]. 北京联合出版公司 ,2014.75.

[4] 简·尼尔森 (JaneNelsen).《正面管教》[M]. 北京 : 北京联合出版公司 ,2016 :146-149.

[5] 李惠 陆宏霜 . 解决方案:中小学教师实施批评教育的关键点 [J]. 中国德育 , 2021,10(19).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)