保山市雷电灾害风险评估

徐潇 朱家庆 杨爱陵

保山市气象局 云南保山 678000

1. 绪论

本次保山市雷电灾害风险评估利用多元数据,通过选取致灾因子、结合孕灾环境和承灾体暴露度,计算雷电灾害风险指数。根据雷电灾害风险指数计算结果,按照自然断点法进行雷电灾害风险划分,得到保山市雷电灾害危险性等级区划图,并对人口风险和GDP 风险进行风险评估与区划。

根据雷电灾害风险评估与区划结果,可为地方制定防灾避险和风险管理措施、合理布局人口结构和城市规划提供参考。

2. 数据制备与处理方法

2.1 资料及说明

2.1.1 气象资料

分析使用的地闪数据为保山市内  年的二维闪电定位数据 , 来源为云南省信息中心。

年的二维闪电定位数据 , 来源为云南省信息中心。

2.1.2 基础地理信息资料

地理信息来源于中国气象局普查办下发的“全国县域行政区划边界底图”。资料为矢量型数据,分辨率30 弧秒,坐标系统为国家2000, 大地坐标系(GCS_China_Geodetic_Coordinate_System_2000)。

2.1.3 其他辅助数据

分析使用的土壤电阻率数据分辨率为 30′′ ×30′′ ,来源于中国科学院资源环境科学与数据中心。

2.1.4 共享数据

分析使用的人口、GDP 数据分辨率为 30′′ ×30′′ ,来源于国普办共享数据。

2.2 数据处理方法

2.2.1 气象数据处理

1. 剔除雷电流绝对值小于 2kA 和大于 200kA 的雷电定位数据。

2. 将行政区域范围划为 30′′×30′′ 网格,利用 GIS 中渔网工具将各年的闪电定位数据按 30′′×30′′ 精度进行格点化处理,然后计算年平均值,得到年平均雷击密度栅格数据。

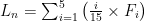

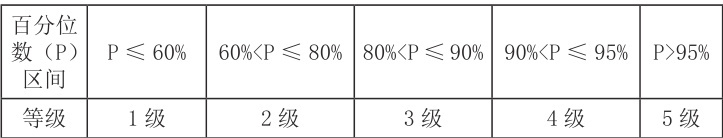

3. 将雷电强度按百分位数法划分等级,划分方法为:将行政区域划分为 1km×1km 的网格,按表 1 统计各网格内不同雷电流幅值等级的雷击频次,按照公式1 计算各网格内的地闪强度,形成地闪强度栅格数据。

(公式 1),公式 1 中: Ln 为网格点地闪强度;i 为雷流幅值等级; Fi 为雷电流幅值为 i 等级的地闪频次归一化值。

(公式 1),公式 1 中: Ln 为网格点地闪强度;i 为雷流幅值等级; Fi 为雷电流幅值为 i 等级的地闪频次归一化值。

4. 按照公式2 对各网格的雷击点密度、雷电强度进行归一化处理。

(公式 2),公式 2 中: Dij 是 j 个格点第 i 个指标的归一化值; Aij 是 j 个格点第 i 个指标值; mini 和 maxi 分别是第 i 个指标值中的最小值和最大值。

(公式 2),公式 2 中: Dij 是 j 个格点第 i 个指标的归一化值; Aij 是 j 个格点第 i 个指标值; mini 和 maxi 分别是第 i 个指标值中的最小值和最大值。

2.2.2 共享数据处理

1. 为突出雷电灾害可能造成的人口、GDP 风险,将人口、GDP 栅格数据作0、1 处理。即有数据的栅格值记为1,无数据的栅格值记为 0

2. 对各网格的人口、GDP 数值进行归一化处理。数据的归一化处理公式如公示2 所示。

3. 评估技术方法

3.1 致灾因子选取

3.1.1 灾害特征调查

雷电定位资料的调查包括(市)县级区域的回击记录和经纬度等信息、(市)县级区域回击的雷电流强度、(市)县级区域的雷击点密度。

单次雷电灾害的调查包括:受灾单位、灾害发生时间和地点、损失类型、灾害等级、损失信息、受损行业、受灾环境、灾情描述和原因分析。

区域雷电灾害的调查包括:(市)县级区域的雷电灾害频数、(市)县级区域内由雷击造成的人员伤亡数、(市)县级区域内由雷击造成的经济损失、(市)县级区域内由雷击造成的建(构)筑物受损数量、(市)县级区域内由雷击造成的办公电子电器数量及家用电子电器数量。

3.1.2 致灾因子选取

根据雷电灾害调查与风险评估技术规范中雷电灾害致灾危险性计算流程图的技术要求,选取雷击点密度、地闪强度作为雷电致灾危险性评估的致灾因子。

3.2 致灾危险性评估技术方法

3.2.1 孕灾环境

1. 将保山市地形起伏度、海拔高度进行与雷击点密度的相关性变换。

在云南区域内,海拔与地闪分布、地形起伏度(海拔标准差)与地闪分布不是简单的线性关系,而更接近于一种正态分布,海拔因子在进行危险性计算前,要先做正态函数变换。

2. 将变换后的后地形起伏度、海拔高度土壤电阻率一起经归一化处理后,加权计算得到 30′′×30′′ 网格孕灾环境栅格数据。

3.2.2 致灾危险性指数

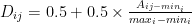

将致灾因子栅格数据和孕灾环境栅格数据按照层次分析法,计算得出的雷电灾害风险评估指标权重值如表 2 所示。通过公式 3 进行加权计算,得出致灾危险性指数RH。

RH=(Ld×wd+Ln×wn)×(Sc×ws+Eh×we+Tr×wt) (公式 3), 公式3 中:RH 为致灾危险性指数; Ld 为雷击点密度,wd 为雷击点密度权重; Ln 为地闪强度,wn 为地闪强度权重; Sc 为土壤电阻率,ws 为土壤电阻率权重; Eh 为海拔高度,we 为海拔高度权重; Tr 为地形起伏;wt 为地形起伏权重。

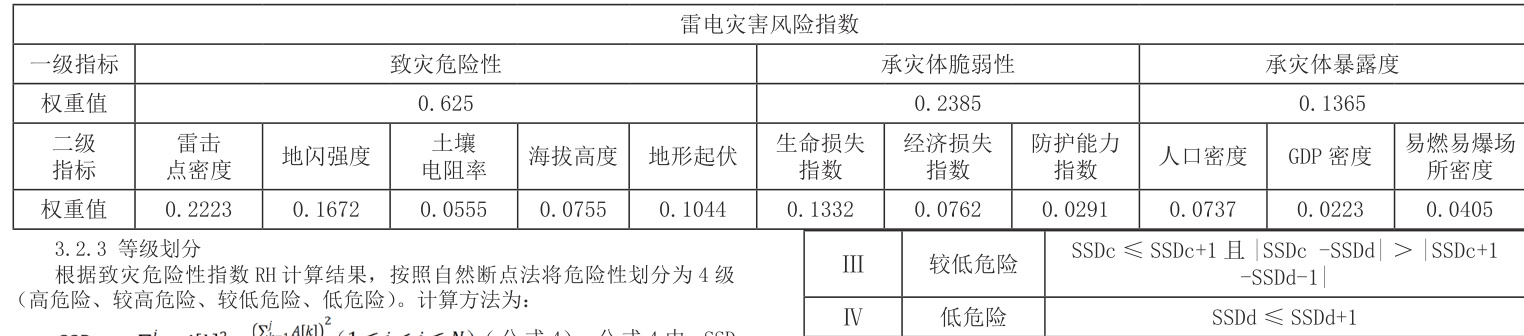

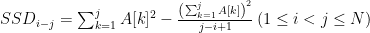

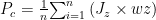

(公式 4),公式 4 中:SSD为方差;i、j 为第i、j 个元素;A 为长度为N 的数组;k 为i、j 中间的数,表示 A 组中的第 k 个元素。设高危险、较高危险、中危险、低危险等级的格点个数分别为 a、b、c、d,各等级的方差分别为 SSDa、SSDb、SSDc、SSDd,各等级划分标准如表3 所示。

(公式 4),公式 4 中:SSD为方差;i、j 为第i、j 个元素;A 为长度为N 的数组;k 为i、j 中间的数,表示 A 组中的第 k 个元素。设高危险、较高危险、中危险、低危险等级的格点个数分别为 a、b、c、d,各等级的方差分别为 SSDa、SSDb、SSDc、SSDd,各等级划分标准如表3 所示。

3.3 风险评估技术方法

3.3.1 承灾体暴露度承灾体暴露度RE 计算公式如下:

RE=Pd×wp+Gd×wg+Id×wi (公式5),公式5 中: Pd 、 Gd 、 Id 分别为人口密度、GDP 密度和易燃易爆场所密度,wp、wg、wi 为各指标权重。以易燃易爆场所数量除以土地面积,得到易燃易爆场所密度。对GDP 密度、人口密度、易燃易爆场所密度进行归一化处理,形成 1 km×1 km 的 GDP 密度、人口密度、易燃易爆场所密度栅格数据。

3.3.2 承灾体脆弱性承灾体脆弱性RF 计算公式如下:

RF=Cl×wc+Ml×wm+(1-Pc)×wp (公式 6),公式 6 中:Cl、Ml、Pc分别为生命损失指数、经济损失指数和防护能力指数,wc、wm 和 wp 为各因子权重。对生命损失指数、经济损失指数和防护能力指数进行归一化处理,形成1km×1km 的生命损失指数、经济损失指数和防护能力指数栅格数据。

1. 生命损失指数计算公式如下:

Cl=0.5×F+0.5×C (公式7),公式7 中:Cl 为生命损失指数;F 为年平均雷电灾害次数的归一化值;C 为年平均雷击造成人员伤亡数的归一化值。

2. 经济损失指数计算公式如下:

Ml=0.5×F+0.5×M (公式 8) ,公式 8:M1 为经济损失指数;F 为年平均雷电灾害次数的归一化值; M 为年平均雷击造成直接经济损失的归一化值。

3. 防护能力指数计算公示如下:

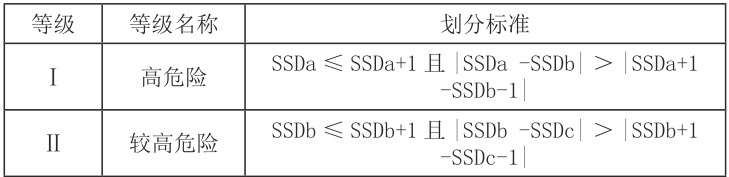

(公式 9),公式 9 中: Jz 为各类减灾资源密度的归一化指数;wz 为权重;n 为所选因子的个数;

(公式 9),公式 9 中: Jz 为各类减灾资源密度的归一化指数;wz 为权重;n 为所选因子的个数;

当承灾体暴露度 RE= Gd ,承灾体脆弱性 RF=M1 时,计算得出的雷电灾害风险指数LDRI 为雷电灾害GDP 损失风险;当承灾体暴露度 RE=ρPd ,承灾体脆弱性RF= C1 时,计算得出的雷电灾害风险指数 LDRI 为雷电灾害因灾死亡人口和受灾人口风险。

3.3.3 风险指数

雷电灾害风险指数计算公式如下:

LDRI=(RHwh)×(REwe×RFwf) (公式 10),公式 10 中:LDRI 为雷电灾害风险指数;RH 为致灾危险性指数;wh 为致灾危险性权重;RE 为承灾体暴露度;we 为承灾体暴露度权重;RF 为承灾体脆弱性;wf 为承灾体脆弱性权重。

注:RH、RE 和 RF 在风险计算时底数统一乘以 10。各指标的权重按照层次分析法进行确定。

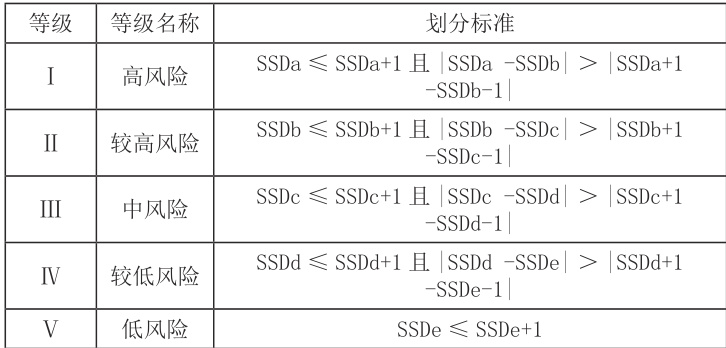

3.3.4 等级划分

根据雷电灾害风险指数 LDRI 计算结果,按照自然断点法将雷电灾害风险划分为 5 级(高风险、较高风险、中风险、较低风险、低风险),并绘制雷电灾害风险区划图,完成雷电灾害风险评估。设高风险、较高风险、中风险、较低风险、低风险等级的格点个数分别为 a、b、c、d、e,各等级的方差分别为SSDa 、 SSDb 、 SSDc 、 SSDd 、SSDe,各等级划分标准如下表所示。

4. 致灾危险性分析与评估

4.1. 致灾因子调查

4.1.1 调查内容

统计保山市内 2007~2020 年的二维闪电定位数据,根据规范要求,剔除雷电流绝对值小于 2 kA 和大于 200 kA 的闪电定位数据。分析二维闪电数据频次和强度的年际变化、月际变化、日变化特征。

4.1.2 调查成果

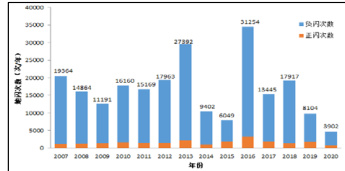

2007 至 2020 年期间,二维闪电定位仪记录的保山市境内雷击次数为234474 次,其中正地闪 22298 次,负地闪 212176 次,最大地闪强度为 200kA。地闪最多年份为 2016 年,发生地闪 34481 次,其中负地闪 31254 次,地闪最少年份为2020 年,发生地闪4623 次,其中负地闪3902 次。

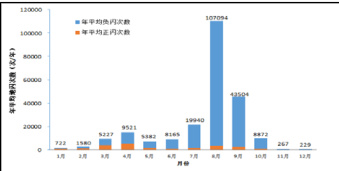

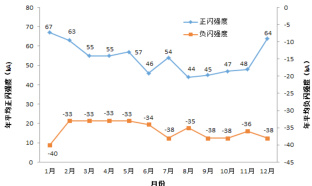

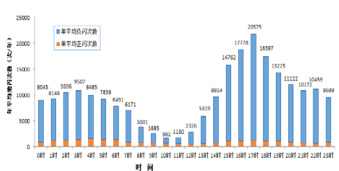

全年地闪最多月份为 8 月,年平均地闪次数为 110449 次 / 年,其中年平均负地闪次数为 107094 次 / 年。地闪最少月份为 12 月,年平均地闪次数为413 次/ 年,其中负地闪次数为229 次/ 年。全年平均地闪强度最大月份为1 月,平均地闪强度为 27 kA。平均负地闪强度最大月份为 1 月,平均负地闪强度为40 kA。平均正地闪强度最大月份为1 月,平均正地闪强度为67 kA。总体来说,各月平均正地闪强度高于负地闪强度

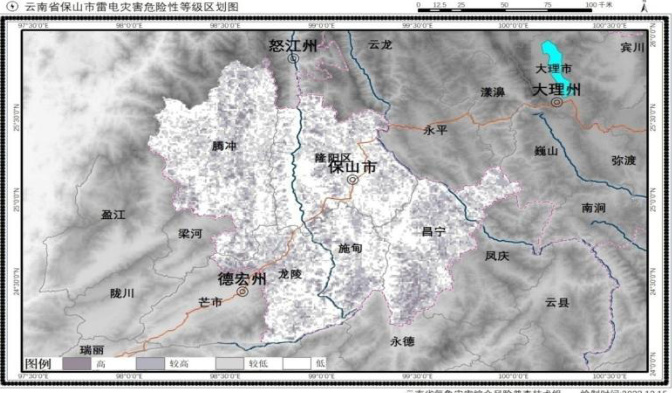

从保山市雷电灾害危险性等级区划图中可以看出(图 5):保山市雷电害危险性以低至较低危险为主(Ⅲ~Ⅳ级),大部地区为较低危险(Ⅲ级),低危险次之(Ⅳ级);高危险(Ⅰ)主要分布在隆阳区南部、腾冲市市中部、龙陵县北部、施甸县西部和北部、昌宁县中部和东部;较高、高危险(Ⅰ~Ⅱ级)分布在隆阳区东部、腾冲市东部、龙陵县北部、施甸县西部、昌宁县东北部区域。通过计算各危险性等级区域面积占比得出:保山市较低危险区面积最大,低危险区面积次之,高危险区面积最小。高危险区面积占 4.48%,较高危险区占19.30%,较低危险区占 37.77%,低危险区占 38.45%。

4.2 评估结果分析

从保山市雷电灾害危险性等级区划图中可以看出(图5):保山市雷电害危险性以低至较低危险为主(Ⅲ~Ⅳ级),大部地区为较低危险(Ⅲ级),低危险次之(Ⅳ级);高危险(Ⅰ)主要分布在隆阳区南部、腾冲市市中部、龙陵县北部、施甸县西部和北部、昌宁县中部和东部;较高、高危险( I~II 级)分布在隆阳区东部、腾冲市东部、龙陵县北部、施甸县西部、昌宁县东北部区域。通过计算各危险性等级区域面积占比得出:保山市较低危险区面积最大,低危险区面积次之,高危险区面积最小。高危险区面积占 4.48% ,较高危险区占19.30%,较低危险区占 37.77%,低危险区占 38.45%。

图5 保山市雷电灾害危险性等级区划图

5. 风险评估与区划

5.1 人口风险

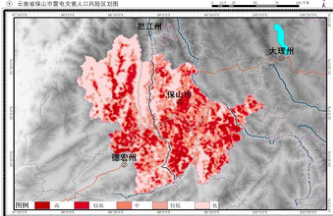

从保山市雷电灾害人口风险区划图中可以看出(图6):保山市雷电灾害人口风险以低至中风险( III~V 级)为主,大部地区为低风险(Ⅴ级),中风险次之(Ⅲ级);较高、高风险( I~II 级)主要分布在隆阳区东部和南部、腾冲市中东部、龙陵县北部、施甸县西部和北部、昌宁县中东部。通过计算人口风险各等级区域面积占比得出:保山市低风险区面积最大,中风险区面积次之,高风险区面积最小。高风险区占 2.72% ,较高风险区占 10.31% ,中风险区占17. 09% ,较低风险区占 14.78% ,低风险区占 55.11% 。

5.2 GDP 风险

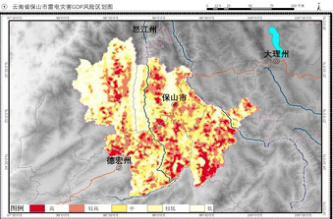

从保山市雷电灾害GDP 风险区划图中可以看出(图7):保山市干雷电灾害GDP 风险以低至中风险(Ⅱ~Ⅲ级)为主,大部地区为低风险(Ⅴ级),中风险(Ⅲ级)次之;较高、高风险( I~II 级)主要分布在隆阳区西部、腾冲市东部、龙陵县北部、施甸县西部、昌宁县东部和南部。通过计算 GDP 风险各等级区域面积占比得出:保山市低风险区面积最大,中风险区面积次之,高风险区面积最小。高风险区占 5.29% ,较高风险区占 16.67% ,中风险区占 25.77% ,较低风险区占 21.65% ,低风险区占 30.63% 。

参考文献:

[1] 雷电灾害风险评估技术规范 :QX/T 85-2007[S],2007.

[2] 阳宏声 , 陈伟中 . 雷电业务与防雷服务技术规程 [M]. 气象出版社 :201506.353.

[3] 张静 , 李莹 , 于忠江 , 等 . 常用雷电灾害风险防护评价方法的对比分析 [J]. 农业灾害研究 ,2024,14(01):303-305.

[4] 李舟鑫 . 防雷装置检测与雷电风险评估 [M]. 气象出版社 :202108.138.

[5] 曾金全, 冯真祯, 张烨方, 等. 区域雷电灾害风险评估模型与应用[J].气象科技 ,2017,45(01):178-182.

[6] 杨天琦 , 林彬彬 , 韩照全 , 等 . 基于 GIS 的区域雷电灾害风险管理方法研究 [J]. 西南大学学报 ( 自然科学版 ),2016,38(02):155-161.2016.02.024.

[7] 宋怡轩 , 何永青 , 郭洁 , 等 . 基于 ArcGIS 的四川盆地雷电灾害风险评估与区划 [J]. 现代农业科技 ,2025,(07):112-116+121.

[8] 张琨 , 余海蓉 , 卜俊伟 . 四川省雷电灾害风险致灾性评估研究 [J].农业灾害研究 ,2021,11(04):130-131

徐潇 (1995.09), 汉族,男, ,本科,工程师气象服务与应用气象,

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)