海绵城市中园林设计与土地雨水管理协同机制研究

李旭冉 张皓涵 尹兴灿 彭昊哲 陶永壮

山东农业工程学院 山东济南 250100

一、引言

(一)研究背景

中国城市化进程中,硬化地表扩张导致雨水渗透率下降 30% -50% ,城市内涝风险加剧。海绵城市理念提出“渗、滞、蓄、净、用、排”六字方针,要求将园林绿地转化为“绿色海绵”。然而,当前园林设计与雨水管理仍存在系统割裂:景观设计侧重美学,忽视水文功能;雨水工程依赖灰色设施,生态效益薄弱。本研究基于景观生态学与水文循环理论,探索二者协同优化的技术路径与实施机制。

(二)研究目标与方法

目标:构建“景观- 水文”协同设计模型,量化绿色基础设施(GI)的雨洪调控效益。

方法:

1. 案例对比法:选取深圳光明区、上海临港新城等6 个海绵试点,监测雨水花园、生态植草沟等设施效能;

2. SWMM 模型模拟:设置传统开发、GI 改造两类情景,分析径流控制率差异;

3. 成本效益分析(CBA):综合评估建设维护成本与生态服务价值。

二、协同设计核心技术体系

(一)雨洪调控型植物配置

1. 适生品种筛选模型

根系指标:深根系植物(如旱柳)优先用于坡地固土,浅根系植物(如鸢尾)配置于洼地促渗;

耐淹性分级:划分耐淹型(落羽杉,耐淹时长 >72h )、中生型(女贞,耐淹 24-48h)、避淹型(银杏,耐淹 <24h )三类,按场地淹水风险分区种植。

实证数据:深圳某社区采用耐淹植物组合后,内涝点减少 70% 。

2. 群落结构优化

垂直结构:乔木(截留雨水)- 灌木(减缓径流)- 地被(促渗)三层配置;

水平布局:高渗透区(绿地)毗邻硬质场地,形成“源- 汇”联动。

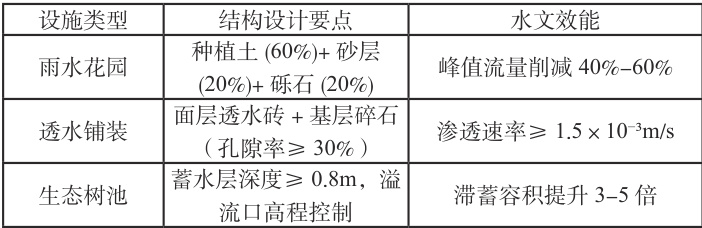

(二)雨水滞留结构创新

案例:上海临港新城道路绿化带改造中,透水铺装 + 生态树池组合使地表径流系数由0.7 降至0.3。

(三)智慧化监测管理平台

依托物联网技术构建动态调控系统:

传感器网络:实时监测土壤含水率( ±5% 误差)、降雨强度;

AI决策模块:根据预报降雨量自动调节蓄水设施水位,预腾空库容;数字孪生模型:模拟不同暴雨情景(如 50 年一遇)下系统响应,优化设施布局。

三、多元场景协同应用模式

(一)高密度建成区“立体海绵”模式

北京金融街示范项目:

屋顶绿化:轻质基质(厚度 15cm)种植景天科植物,滞蓄雨水30L/m2 ;

垂直绿墙:模块化种植盒搭配滴灌系统,削减建筑立面径流;

地面改造:透水铺装率提升至 80% ,结合下沉式绿地。

成效:综合径流控制率 85% ,内涝频率下降 90% 。

(二)城市公园“水生态中枢”模式

成都活水公园:

1. 水系串联设计:雨水湿地→生态塘 $$ 溪流形成分级净化链条;

2. 植物净化系统:芦苇(除氮率 60% ) + 香蒲(除磷率 45% )组合;

3. 弹性调蓄空间:滨水区设置淹没式草坪,蓄洪容积达 5000m3 。

成效:年回用雨水12 万吨,补水成本降低 40%

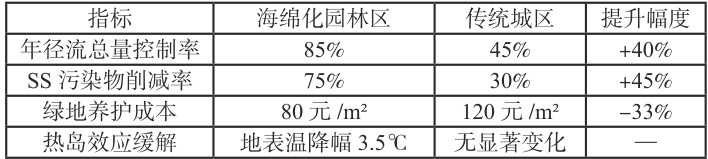

实证效益对比(深圳光明区 vs 传统城区)

社会效益:公众对雨水资源化认知度提升 50% ,社区参与雨水花园维护意愿达 75%. 。

五、实践挑战与优化策略

(一)关键瓶颈

1. 标准缺失:透水铺装抗压强度(现行标准 ⩾Cc30 )与透水性难以兼顾;

2. 部门壁垒:园林局与水务局在设施权属划分上存在职责重叠;

3. 维护复杂性:雨水花园沉积物清理频率不足,导致渗透效率衰减 40% 。

(二)系统性优化路径

1. 技术标准整合

发布《海绵城市园林设计导则》,强制要求:新建项目绿地中雨水调蓄设施占比 ⩾15% ;透水铺装基层碎石厚度 ⩾30cm ;

植物群落耐淹覆盖率 ⩾60% 。

2. 智慧运维升级

推广“太阳能 + 物联网”的自动清淤装置;

建立设施效能动态评级系统,关联养护资金分配。

3. 政策机制创新

雨水配额交易:开发商超额完成蓄水指标可出售配额(如 1m3 蓄水容积 =200 元);

绿色信用积分:居民参与雨水收集可兑换物业费减免,上海试点参与率达 62% 。

六、结论与展望

园林设计与雨水管理的协同,本质是 ** “绿色”与“蓝色”基础设施的融合:

生态价值:通过“土壤 - 植物 - 微生物”系统净化雨水,降低治污成本;

经济可行性:全生命周期成本较灰色设施低 25%-40% ,且景观溢价显著;

社会意义:重塑人水关系,提升公众生态责任感。

未来方向:

技术融合:开发具备自修复功能的透水材料(如微生物矿化混凝土);

数字赋能:应用 BIM+GIS 平台实现项目全流程模拟管控;

政策保障:将雨水资源化率纳入地方政府生态文明考核指标(建议权重 gtrsim10% )。

参考文献

[1] 住房和城乡建设部.《海绵城市建设技术指南》[Z]. 2023.

[2] 深圳市水务局. 光明区海绵城市试点评估报告[R]. 2025.

[3] Fletcher T D. SUDS, LID, BMPs, WSUD and more – The evolution and application of terminology[J]. Urban Water Journal, 2015.

[4] 中国风景园林学会 . 海绵城市园林设计标准 [T/CHSLA 001-2024]. 2024.

[5] 王建国 . 绿色基础设施雨洪调控效能模拟 [M]. 中国建筑工业出版社 , 2023.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)