扎什伦布寺唐卡风格对勉唐画派和勉萨画派影响

韩国辉

北京幸福自在文化创意有限公司 100124

大纲:

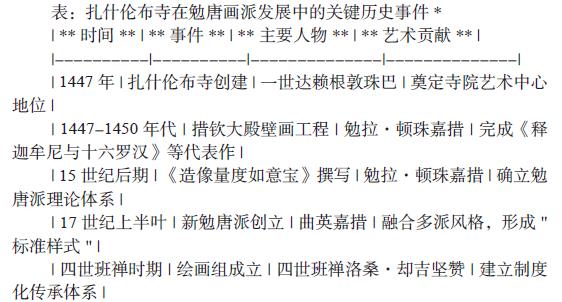

1、扎什伦布寺与勉唐画派的奠基:介绍扎什伦布寺作为勉唐画派发源地的历史过程,分析勉拉·顿珠嘉措的艺术创新和理论贡献,使用表格展示关键历史事件。

2、勉萨画派的革新与标准化:探讨扎什伦布寺如何催生勉萨画派,分析曲英嘉措的艺术革新和格鲁派支持下的标准化进程,使用表格对比艺术特征。

3、传承体系与艺术教育制度化:论述扎什伦布寺建立的制度化和可持续的艺术传承体系,包括僧侣教育体系、刚坚中心的现代转型等内容。

4、现当代的传承与创新:分析扎什伦布寺唐卡艺术在当代的传承与创新,包括热贡艺术的传播、刚坚艺术中心的创新实践等。

5、结论:神圣空间的艺术生命力:总结扎什伦布寺的历史地位和当代价值,探讨其作为活态文化遗产保护典范的意义。扎什伦布寺唐卡艺术对勉唐与勉萨画派的历史影响与当代传承

引言:圣域艺源

在西藏日喀则的尼色日山下,坐落着藏传佛教格鲁派六大寺院之一的扎什伦布寺。这座由一世达赖喇嘛根敦珠巴于1447 年创建的寺院,不仅是历代班禅大师的驻锡地,更成为了藏传佛教艺术的摇篮。

1 勉唐画派的摇篮:扎什伦布寺的艺术奠基

勉唐画派的诞生与扎什伦布寺的创建几乎处于同一历史时空,二者之间存在着血脉相连的共生关系。15 世纪中叶,当一世达赖喇嘛根敦珠巴在后藏地区创建扎什伦布寺时,邀请了一位来自山南洛扎勉塘(今山南地区)的年轻画师——勉拉·顿珠嘉措(约 1420-1490)。据《造像量度如意宝》记载,这位后来被尊为 " 勉塘巴 "(勉塘人之意)的艺术天才,其出生时间与家乡发现朱砂矿的时间神奇吻合,似乎预示着他将与绘画艺术结下不解之缘。

勉唐派在扎什伦布寺的传承并非静态的复制,而是动态的发展过程。从五世班禅到九世班禅时期,寺内画僧在保持顿珠嘉措确立的基本法则基础上,不断进行技艺的精细化探索。如扎寺珍藏的巨幅堆绣唐卡《释迦牟尼》(长约 32.9 米、宽 19.3 米),虽由后世画僧制作,却完整继承了勉拉·顿珠嘉措的艺术精髓,以恢弘的尺幅和精湛的工艺展现了勉唐派处理大型作品的卓越能力。

2 勉萨画派的革新与标准化进程

17 世纪,在扎什伦布寺的壁画与唐卡创作中,又孕育出了更具突破性的艺术革新——勉萨画派(亦称新勉唐派)。这一画派的诞生与四世班禅洛桑·却吉坚赞(1567-1662)时期大规模的寺院扩建工程密切相关。当时,一位名叫藏巴·曲英嘉措(1620-1665)的扎什伦布寺僧人以卓越的艺术才华获得四世班禅的赏识,被任命为寺院扩建工程的总设计师,负责壁画与塑像的制作。

2.1 格鲁派支持下的标准化进程

勉萨派能够在藏区迅速普及并产生深远影响,与格鲁派政教权力的支持密不可分。当五世达赖喇嘛邀请曲英嘉措参与布达拉宫的修建工程时,这位扎什伦布寺培养的大师将勉萨风格带入了卫藏地区的核心。在布达拉宫的壁画创作中,曲英嘉措及其弟子们将西藏人文历史 " 从 '猕猴与罗刹女的传说 ' 一直到 ' 固始汗在西藏 '" 系统地进行了视觉化呈现,使唐卡绘画的叙事功能达到了前所未有的高度。

在格鲁派大规模修建寺院的背景下,为确保各地艺术作品的质量统一,勉萨派大师们制定了一套严格的绘制法则。这些规范逐渐形成了藏传佛教艺术的“标准样式”,其影响之深远," 覆盖了藏传佛教的所有角落 "。标准化主要体现在三个方面:一是严格遵循《度量经》的佛像比例;二是将山水、祥云等元素图案化,形成可复制组合的 " 标准零件 ";三是发展出精细的装饰语言,尤其是大量使用金线勾勒纹样。这种标准化虽然提高了生产效率,保证了宗教图像的准确性,但也带来了艺术表现程式化的风险——画面" 过度装饰化,渐渐变得呆板"。

3 传承体系:制度化的艺术延续机制

3.1 僧侣教育体系的核心特质

扎什伦布寺的唐卡教育建立在对学习者全面素质的要求之上。传统上,绘制唐卡被视为一种宗教修行,对画师的身心状态有严格规定:画师 " 首先要怀有慈悲利他之心,且情性温柔、笃信佛法、年轻健壮、五官明慧,不嗔、不贪、不存害人之心 "。对于俗家学习者,寺院要求其遵守特定戒律,包括饮食上" 戒肉、蒜、葱、烟、酒、酥油茶、酸奶、牛奶等,一天只吃一顿中午饭,过午不食,只喝清水、清茶 "。日常生活也需保持洁净," 早上起来要认真洗漱,更换干净衣服,然后焚香作画"。

3.2 刚坚中心的现代转型

20 世纪 80 年代,在十世班禅大师的倡导下,扎什伦布寺的艺术传承机制实现了重要创新——成立了刚坚唐卡绘画艺术中心。这一机构在嘎钦·洛桑平措、嘎钦·阿顿等大师的指导下,创造性地延续了寺院唐卡传承制度,同时打破了传统上 " 只在僧人之间传承 " 的限制,奉行 "不论僧俗,只要有兴趣就可以拜师学艺" 的开放原则。

刚坚中心的成立标志着扎什伦布寺唐卡艺术从宗教圣域走向更广阔的文化领域。正如中心所倡导的,其使命是 " 将唐卡作为一种文化进行传承,而不仅仅是技艺和谋生的手段 "。这一转变使勉唐、勉萨艺术得以在当代社会获得新的生命力,正如十世班禅所言:" 一个民族要想继承和发展起来,就要懂得民族的文化和艺术。" 在刚坚中心的教学实践中,扎什伦布寺六百年的艺术精髓被系统整理并传授给更广泛的学习者,学员来自西藏各地,使曾经封闭的寺院艺术转变为公共文化资产。

4 现当代的传承与创新影响

4.1 热贡艺术的传播与嬗变

青海热贡地区成为扎什伦布寺艺术传统在安多藏区传播的重要桥梁。这一传播过程始于 17-18 世纪,据《热贡族谱》记载,当一世嘉木样协巴主持修建拉卜楞寺时,从拉萨请来钦孜派画家乌钦·次培主持壁画工程,热贡画师纷纷前来学习。随后,叶雄寺第二世活佛嘉杨罗智从拉萨学习" 勉钦两派" 画风,由其弟子在热贡地区传承发扬。

18 世纪,勉萨派风格通过寺院网络传入热贡地区,逐渐成为当地主导画风。到 20 世纪 80 年代,热贡艺术大师夏吾才让、更藏等人在继承勉萨派基础上进行创新调整," 形成了 20 世纪末的热贡勉萨风格 ",被称为 " 中期热贡画风 "。夏吾才让创作的《格萨尔》和《文成公主进藏图》等作品," 改变了唐卡绘画白描只能照本临摹之定规 ",为传统注入了新的创作理念。

4.2 刚坚中心的创新实践

刚坚中心的创新在于探索了传统技艺与现代展示的融合。一方面,中心严格遵循勉唐派的造像量度和绘制仪轨,保持唐卡的精神内核;另一方面,通过艺术展览、工作坊等现代传播形式,使这一古老艺术形式进入当代观众的视野。正如策展人所强调的,刚坚唐卡 " 始终坚守着非遗传承的文化根脉 ",同时致力于 " 让更多人感受到非物质文化遗产的艺术魅力,与世界共享中华传统文化之美"。

5 结论:神圣空间的艺术生命力

扎什伦布寺作为勉唐与勉萨画派的发源地与传承中心,其历史影响早已超越了单一寺院的范畴,成为藏文化艺术复兴的象征。从15 世纪勉拉·顿珠嘉措在措钦大殿绘制壁画,到17 世纪曲英嘉措创立勉萨派;从四世班禅建立绘画组,到十世班禅支持创建刚坚中心,这座寺院持续六个世纪为西藏唐卡艺术提供着不竭的创造力与稳定的传承机制。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)