铸锻融合的《材料成型综合实验》培养学生工程能力教学模式探索与实践

万红

南昌航空大学 材料科学与工程学院 江西南昌 330063

1 前言

材料成型是制造业的核心基础工艺,我国自 2002 年起铸件产量位居世界首位,但距制造强国目标仍有差距,亟需培养具备扎实工程能力的高素质专业人才。《材料成型综合实验》作为材料成型及控制工程专业的核心实验课程 [1],承担着让学生深入理解材料成形工艺过程、掌握模具结构与设计制造关系、提升实践与创新能力的关键任务。

2000 年后实验教改由验证性向综合设计性转变,拆分为液态技术、液态模具、塑性技术、塑性模具四门(共 64 学时)。当前,为适应专业发展需求,将铸造与锻压方向融合为《材料成型综合实验》一门课程,学时压缩至 32 学时。此背景下,课程面临严峻挑战:①内容融合与传承性:需打破原有铸、锻分割体系,实现工艺与模具知识的深度交叉融合,使学生掌握共性与个性; ② 工程能力培养强化 [2]:如何在有限学时内,显著提升学生解决实际工程问题的技能与能力; ③ 多师资协同:由两个系部四位教师同期授课,需确保教学内容的连贯性与协同性。

因此,探索铸锻专业深度融合下 [3],以培养学生工程概念建立、工程能力提升、突出工程特色为目标的教学模式改革,成为本课程建设的核心任务,也是高校服务国家制造业转型升级的责任担当。

2 研究内容

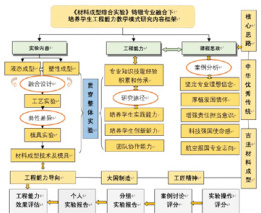

图1 研究内容框架

南昌航空大学是一所以工为主,工理文管经法教艺等学科协调发展的多科性大学。《材料成型综合实验》是材料成型及控制工程专业的一门主要的专业实验课,《材料成型综合实验》课程是以材料成型工艺为主线,以举例制造典型铸件,模拟真实生产过程,以砂型铸造、熔模精铸铸造、金属型铸造为基础铸造方法;以金属板料塑性成形分离和成形实际工艺实验、板料旋压成形实验为基础,结合两个国家标准的板料成形性能测试实验。使学生真正掌握和应用所学专业知识,奠定扎实的专业技术方面的基础,提升动手能力和综合素质。同时,综合实验的主要任务是让学生熟悉材料液态成型过程中常用的金属型、砂型铸造模板和压铸模三类模具的主要结构组成;熟悉塑性成形工艺过程中常用的冲压单工序模具、复合模具、级进模具。通过分析各类模具的异同,让学生认识模具设计、结构特点与相应成形工艺特点之间的关系,提升学生掌握模具制造及使用与模具设计之间的关系。

《材料成型综合实验》课程立足工科特色,以工艺 + 模具为主线、培养学生工程能力为核心、铸锻融合为特色进行教改,如图1 为研究内容框架。

3 讨论与分析

铸锻专业融合下培养学生工程能力,首先从课程的角度实现铸锻专业融合,重构的实验内容体系,能够使学生加深对理论课内容理解。其次润物细无声地融入思政元素,使学生坚定专业理想信念、厚植爱国情怀、增强责任担当意识和科技强国使命感,形成正确的人生观和价值观,促进学生全面健康发展 [4]。最终实现立德树人、工程能力导向、课以载道的整体目标。本课程确立了工程能力导向、铸锻深度融合、创新实践驱动、价值引领融入的教学模式。

3.1 强化培养学生实践能力 [5]

在摒弃陈旧验证性实验,但传承其核心内容的前提下,以模拟实际工程项目贯穿综合实验。学生在完成从工艺方案构思、模具结构认知到具体操作、性能测试、结果分析的全方案任务中,不断积累工程经验,逐步形成自己的工程思维和工程方法。锻炼操作技能、项目管理与过程优化能力,逐步形成系统的工程思维和方法。例如,设计一个兼具铸造成型为基 + 局部塑性成形的整合零件,要求学生完成铸造工艺设计、模具结构分析,并设计后续的冲压或旋压成形方案。

3.2 激发培养学生创新能力

改革核心在于赋予学生工程师角色,从材料成型工艺方案学生自主创建、在教师设定的边界条件下,鼓励学生自主设计或优化铸造成形或塑性成形的工艺路线与参数[6]。

打破传统照方抓药的教学模式进行实验体系重塑,增加综合性、设计性实验比重。被动转主动实验法,采用基于问题的学习、案例教学 [7] 等,引导学生主动发现问题、分析原因、提出解决方案并验证。促使学生主动学习新知识、新技术,勇于挑战既有方案,培养创新意识和工程设计优化能力。

3.3 注重培养团队协作能力 [8]

根据实验项目复杂度,灵活采用“个人独立完成”与“分组团队协作”相结合的模式。团队项目要求成员明确分工(如工艺设计、模具分析、实验操作、数据记录、报告撰写),共同制定计划、解决问题、完成任务并提交团队报告。通过有效沟通、协调与协作(有时需轮换角色或担任组长),培养学生项目组织管理能力和团队精神。

3.4 融入思政元素与航空特色

深入贯彻立德树人根本任务是传承工匠精神[9],课程将中国古代青铜器古法制造(失蜡法、焚失法等)作为典型案例库,融入实践教学。通过剖析其精湛的铸造与塑性加工(如锤拓)技艺,引导学生汲取中华优秀传统智慧,树立精益求精、追求卓越的工匠精神。

课程中厚植家国情怀紧密结合航空制造领域对高性能材料成型的重大需求 [10],引入航空典型零部件(如发动机叶片)的成型案例。引导学生理解专业在强国建设中的使命,激发科技强国、航空报国的专业志向和责任感。

同时,课程培养学生职业道德素养,在实验过程中强调严谨的科学态度、规范的操作流程、安全意识和质量意识,提升学生自觉遵守工程伦理与职业道德规范。

3.5 视频记录赋能实践教学

在开放自媒体时代,依托学习通平台推行小组视频作业,学生通过完整记录实验操作、现象演化及设备状态,实现过程可视化与可回溯,显著深化对复杂工艺原理的理解。视频剪辑与解说分析强制逻辑梳理与技术提炼,有效锤炼数字化工程表达及团队协作能力。同时为教师提供精准的过程性评价依据,助力教学难点诊断与资源建设,驱动教学持续改进。视频记录 [11] 已超越存档功能,成为提升教学透明度、赋能现代工程素养(分析 /表达/ 数字化)与推动精准教学革新的核心载体。

4 实施效果

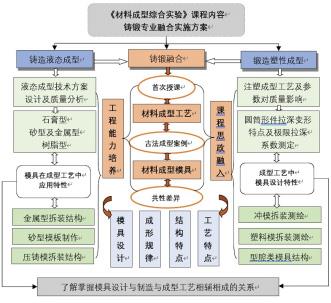

通过上述铸锻深度融合与教学模式创新实践,《材料成型综合实验》课程改革已取得初步成, 如图 2 所示,为《材料成型综合实验》课程内容铸锻专业融合具体实施方案。

1. 成功构建了覆盖液态成型与固态塑性成形的综合性实验体系,使学生系统掌握了材料成型核心工艺原理、模具技术及其内在联系,打破了专业方向壁垒。

2. “模拟项目驱动 + 自主设计+ 主动探究”的教学策略,显著增强了学生的工程实践能力、复杂问题分析能力、工艺设计优化能力及创新思维。

3. 团队协作任务的实施有效锻炼了沟通协调与项目管理能力;思政元素与航空特色的有机融入,坚定了学生的专业信念,强化了家国情怀和职业责任感。

4. 同步编写《材料成型综合实验教程》实验指导教材、教学大纲及教学实施方案,融合铸锻内容、体现工程能力导向、包含传统古法工艺与现代航空案例。

5. 课程核心内容通过视频记录实验环节,引导学生通过自媒体形式(如 Vlog)对实验过程、数据分析及成果进行整合展示,锻炼了数字化工程表达与信息整合能力。

4 结论

本研究针对学时压缩与铸锻融合的挑战,探索并实践了以培养学生工程能力为核心的《材料成型综合实验》创新教学模式。该模式以工艺 + 模具深度交叉融合的实验内容体系为基础,通过模拟工程项目驱动、学生自主创新设计、铸锻实验体系重塑、被动向主动教学转型等策略强化实践与创新能力;以灵活的个人与团队任务培养协作精神;并有机融入中国古代卓越制造技艺案例与航空特色元素,实现价值引领。实践证明,该模式有效激发了学生的学习内驱力,显著提升了其解决复杂材料成型工程问题的综合能力,为培养适应国家制造业高质量发展需求的材料成型专业人才提供了有益经验。未来将持续优化案例库,深化产教融合,并探索更科学的工程能力评价体系。

参考文献:

[1] 教育部高等学校教学指导委员会.普通高等学校本科专业类教学质量国家标准[M].北京:高等教育出版社,2018.

[2] 林健.面向未来的中国新工科建设 [J].清华大学教育研究,2017,38(2):26-35.

[3] 李 冲, 杨 连 生. 铸 锻 复 合 制 造 技 术 研 究 进 展 [J]. 材 料 导 报,2020,34(11):11081-11088.

[4] 熊博文,万红,龙文元. 金属材料工程专业综合性实验教学改革的研究[J].实验室科学,2007(6):53-54 .

[5] 李志义,朱泓,刘志军.工程教育专业认证的实践与思考 [J]. 高等工程教育研究,2014(6):9-14.

[6] 钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

[7] 刘建华,等.基于 PBL 的工科实验课程改革与实践 [J].实验技术与管理,2019,36(10):186-189.

[8] 王孙禺,赵自强,雷环.国家创新之路与高等工程教育改革新进程 [J].高等工程教育研究,2013(1):14-22.

[9] 周济.智能制造——“中国制造 2025”的主攻方向 [J].中国机械工程,2015,26(17):2273-2284.

[10] 张安富,刘兴凤.实施课程思政 推进专业课程与思政教育协同育人 [J].中国大学教学,2018(9):36-41.

[11] 吴恩华,王振雷.实验教学视频资源在工程教育中的应用研究 [J].实验室研究与探索,2021,40(5):218-221. 高琪,李颖,张飞. 基于工程能力培养的“金工实习”教学改革[J]. 实验室研究与探索2015 年1 月

作者简介:万红(1970- ),女,人,硕士,高级实验师,主要从事艺术铸造及熔模精密铸造成形研究;

基金项目:江西省高等学校教学改革研究省级课题:《材料成型综合实验》铸锻专业融合下培养学生工程能力教学模式探索与实践(课题编号:JYJG-23-8-10)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)