建筑给水排水系统设计中的节水措施与节能策略研究

崔正华 宋圆圆 卿翔

中机国际工程设计研究院有限责任公司 湖南省长沙市 410000

1 建筑给排水系统节水节能现状与挑战

1.1 用水效率与能源消耗现状

虽然建筑给排水系统节水节能的要求及措施已在我国广泛推广、应用,但目前我国建筑给排水系统依然存在着较为明显的水资源浪费现象,例如:普通住宅坐便器单次冲水量普遍达到了8 ~12L,远远超过了6L 的节水标准,住宅洗澡间的普通淋浴喷头水流量多在 15~ 20L/min,是节水型淋浴喷头的 2-3 倍。同时,城市供水管网漏损问题突出,老旧城区供水管网漏损率达32%,年损失水量相当于10 个西湖的蓄水量。在能耗方面,传统恒速水泵运行效率仅为 50%~ 60% ,热水供应系统能源利用率不足 30% ,导致大量能源闲置。

1.2 技术应用瓶颈

目前再生水利用存在“重建设、轻管理”的现象。全国已建成的中水系统有 35% 因管理维护不当处于停运状态。雨水收集系统则面临初期雨水污染控制难、处理成本控制高的问题,导致实际利用率不足设计能力的 35%< 。可再生能源与给排水系统的结合在技术上也存在割裂问题,例如太阳能热水系统与建筑立面设计的协调性不足,地源热泵系统则在南方地区的能长衰减明显。

2 建筑给排水系统节水措施

2.1 供水系统节水优化

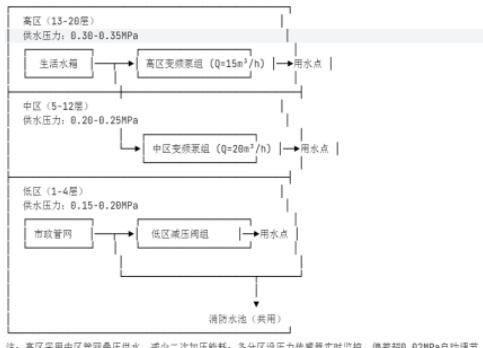

供水系统实现节水目标可以采用分区压力调控技术,并进行节水器具适配。首先,分区压力调控技术可以采用竖向分区供水模式(见图 1)。根据建筑高度可以划分为低区(1-4 层)、中区(5-12 层)、高区(13 层以上)。通过减压阀将各分区水压控制在 0.15-0.25Mpa,避免超压出流。在 20 层住宅项目应用后,管道无效出流减少 70% ,年节水量8500 立方米[1]。其次,节水器具适配设计要选择节水认证产品。住宅坐便器可以采用 6L 双档冲洗系统,比传统节水产品节水 40%o 。淋浴喷头采用限流阀芯,流量控制在6 ~8L/min。感应水龙头延迟关闭可以设置为3 秒,减少空转浪费。

图1 建筑竖向分区供水系统示意图

2.2 水资源循环利用体系

中水回用与雨水收集系统可以通过构建建筑内部水资源循环体系,降低对城市供水的依赖。中水回用系统采用”优质杂排水收集”工艺,可以对洗手池、洗浴间等轻度污染的废水进行回收,这类排水占到生活污水总量的60% 以上。收集后的废水依次经过格栅栏对大颗粒杂质拦截、调节池均化水质水量、MBR 膜生物反应器降解有机物及悬浮物、紫外线消毒灭活病原体等处理流程,使水质达到GB/T18920-2020《城市污水再生利用城市用水水质》标准,并用于绿化灌溉、生产用水、冲厕等工业生活用水场景。雨水收集系统可以结合建筑屋面与场地条件,建立复合型收集网络[2]。屋顶雨水收集系统通过分阶段处理实现水资源循环利用。降雨初期,雨水携带屋顶上积聚的树叶、灰尘、油污及其他污染物,此时污染物浓度可达降雨后期浓度的 5-10倍。初始流量装置采用体积或流量控制技术,自动排除降雨开始后 10 分钟内的流量,减轻后续处理的负担。初始流量排放后,现场雨水进入由植物沟渠和下沉式绿地组成的吸收装置,进行初步净化。植物沟渠通过植物和土壤渗透去除 60%-80% 的悬浮固体和部分有机污染物。下沉式绿地通过植物根系吸收和微生物分解有效去除氮和磷等营养物质。经过初步净化后的雨水通过透水铺装或管道输送到临时储水池。储水池中的雨水通过砂滤系统进行深度处理,该系统使用 0.5-1.2 毫米的石英砂,过滤并去除 10 微米以上的微小颗粒。过滤后的水通过氯化钠或紫外线进行消毒,以消除大肠杆菌和病毒等细菌,使水质符合“城市污水再利用—城市用水水质”(GB/T18920)标准处理后的雨水可用于花园灌溉、道路冲洗及其他非饮用水用途,作为城市供水系统的替代方案,从而降低建筑运营阶段的用水量。

3 建筑给排水系统的节能优化策略

3.1 泵组与管网节能

在建筑物给排水系统领域,泵系统和管道网络消耗了总能源消耗量的30% 至 40%。通过技术改进降低能源消耗对提高能源效率具有重要意义。变频调速技术、泵组的科学设计以及管道网络的精确设计是实现节能的主要手段。

变频技术通过改变能源的供给频率调节泵的转速。传统的固定速度泵以固定速度运行,不受用水量的影响,这导致在用水量较低时浪费大量电能。相比之下,可变频率系统通过安装在能源网络中的流量和压力传感器实时监测用水量的变化。当发现用水量下降时,控制系统会自动降低能源的频率,从而降低泵的转速。例如,在居民区供水系统中,夜间用水量通常为高峰时段用水量的 20%i 。在此期间,通过可变频率,泵的转速降低 30% 至 50% ,泵的轴功率根据转速的立方比相应降低,最终实现超过 60% 的节能效果。

合理设计泵组的工作范围是确保节能的必要条件。根据泵的性能曲线,有效工作范围通常在额定转速的 70% 至 100% 之间。当速度低于 70% 时,泵的效率会急剧下降,导致能源浪费;而超过额定速度运行可能会增加泵的振动,加速机器磨损,甚至导致设备故障。例如某商业中心的供水系统升级后,每年节省了 150,000 千瓦的电力消耗,设备维护成本也减少了 25% ,这是通过严格控制泵的运行速度在设定值的 75%-95% 之间实现的。

管道网络的设计直接影响系统的能耗。在铺设管道网络之前,工程师必须使用专门的液压计算软件来计算合适的管道直径,并根据系统的流量要求、管道长度、局部阻力和其他参数进行仔细选择。如果管道直径过大,会导致流体流速降低和沿途阻力增加;反之,如果管道直径过小,会导致流量不足。例如在设计工业区厂房循环水系统时,管道从 DN300 升级到 DN250,使流速从 0.8 米 / 秒提高到 1.2 米 / 秒,同时满足了流量要求,并将系统能耗降低了 18%。

关于管道网络的设计,可以通过配置相同规格的垂直管道来减少因管道直径突然变化而产生的局部阻力。通过控制水平管道的长度不超过 5 米,可以减少沿途的阻力。控制所有取水点的压力偏差,使其不超过 0.02 兆帕,以确保所有用水点的压力平衡,避免因压力不平衡而造成的能源浪费。通过这些改进设计措施,可将整个管道网络的压力损失降低 30% 以上,从而显著提高系统运行效率[3]。

3.2 可再生能源集成

可再生能源系统通过技术创新和系统优化显著提升了能源利用效率。例如,在太阳能与空气源热泵的集成系统中,系统根据建筑物的能源需求,以科学的方式分配太阳能集热器的面积,按照每日 50L/m²·d 的集热标准进行配置。这种标准配置确保了热水供应,并避免了资源浪费。集热器的倾斜角度根据当地纬度精确确定。如在北纬 30°地区,集热器的倾斜角度通常设定为约35°,可以实现太阳能最大化吸收。空气源热泵作为重要的辅助热源,其智能变频技术可根据环境温度和热水消耗量自动调节输出功率。在冬季的长江中下游地区,当太阳能供应不足时,热泵会自动启动,确保热水温度在24 小时内保持在55° C 以上,从而满足居民的日常生活需求。

排水能量回收技术在高层建筑节能领域具有重要作用。在高层住宅或商业建筑中,安装在排水管底部的液压涡轮机作为将排水势能转换为电能。例如,在 30 层高的住宅楼中,每层有 4 套公寓,一条排水管平均每天可排放12 吨水,水力涡轮机可回收约 500 瓦的能量。这足以满足地下室照明和通风设备 30% 的用电需求,从而大幅降低建筑物的总能耗 [4]。

4 工程案例应用效果

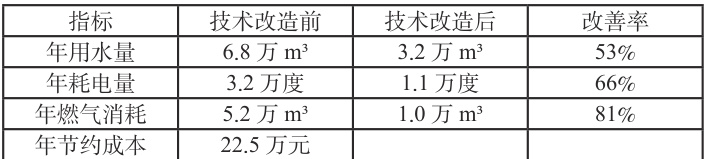

某区域典型的 18 层绿色建筑项目,完全整合了分区供水系统、处理水再利用系统、太阳能系统——地源热泵和智能控制系统,实现节水节能。技术改建前,该建筑的年用水量为68,000 立方米,年用电量为32,000 千瓦时,年用气量为 52,000 立方米,其能源消耗较高。技术改造前后各项能耗指标对比

在进行技术改造后,年用水量降至 32,000 立方米,节水率达 53% ,这得益于垂直供水系统和节水设备的应用。通过整合变频水泵和智能控制系统,年用电量降至 11,000 千瓦时,减少了 66% 。更换太阳能系统、地源热泵取代传统热源,使年天然气消耗量降至10,000 立方米,减少 81% 。全面改造后,该绿色建筑每年节省成本 22 万元,固定投资回收期为 5.6 年,整个生命周期(20 年)的总成本节省为 380 万元。从环境角度来看,该项目每年减少碳排放 260 吨,有效降低了建筑运营对环境的影响,并为类似建筑转型为环保建筑提供了可复制的实践经验。

表1 项目改造前后各项指标对比

5 结语

城市建筑给排水系统节水节能需要构建“水源控制—流程优化—循环利用”的技术体系。通过压力调节和节水设备减少水资源浪费,通过变频技术和可再生能源减少能源消耗,使用中水、雨水建立循环系统。同时,还要持续关注开发廉价的 MBR 膜、高效的能源回收设备和自适应智能算法,以实现技术成本降低和维护简化,并帮助建筑行业实现“双碳”目标。

参考文献

[1] 梁雪 . 绿色建筑理念下的建筑给排水设计与技术分析 [J]. 中国建筑金属结构 ,2025,24(12):130-132.

[2] 唐德江, 葛士平. 海绵城市理念下民用建筑给排水系统设计与优化策略研究 [J]. 智能建筑与智慧城市 ,2025,(06):195-197.

[3] 陆丹 . 节水节能技术在建筑给排水设计中运用探究 [J]. 建材发展导向 ,2025,23(11):133-135.

[4] 范明辉 . 基于绿色建筑理念的给排水技术实践探究 [J]. 城市建筑空间 ,2024,31(S1):165-166.

[5] 徐 跃 林 . 绿 色 建 筑 给 排 水 技 术 应 用 分 析 [J]. 佛 山 陶瓷 ,2023,33(08):97-99.

[6] 葛军 . 建筑物内部给排水系统的设计与施工规范研究 [J]. 城市开发 ,2023,(05):116-117.

[7] 陈艳 , 陈达 . 基于 BIM 技术的建筑给排水设计与优化研究 [J]. 工程技术研究 ,2023,8(03):185-187.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)