体教融合视域下儿童青少年体育与健康课程评价指标体系的构建与实践路径

郑晓

重庆三峡学院 体育与健康学院 重庆市万州区 404000

“健康中国 2030”战略、“双减”政策的推进,《义务教育体育与健康课程标准》的修订,标志着体育与健康课程评价维度从单一技能考核向综合素养拓展,实施路径从学校主导向家校社协同转变,技术手段从人工观测向智能监测升级。在此背景下,构建科学合理的评价指标体系,是落实体教融合政策的必然要求,也是破解当前体育教育评价困境的突破口。

一、问题分析

现有评价存在内容偏倚、方式滞后、主体单一的问题。将达标率视为首要目标,忽视学生个体差异 [1]。对运动参与态度、团队协作能力等隐性素养考核不足,重体能轻素养的评价导致学生“高分低能”现象普遍。采用期末集中考核的终结性评价,滞后的评价方式,缺少增值性评价 [2],结果管控弊端凸显。以体育教师为唯一评价主体[3],家长、社区、医疗机构等利益相关者参与度不足,多元协同机制缺失。

二、体教融合视域下体育与健康课程评价指标体系的构建

(一)评价指标体系构建的原则

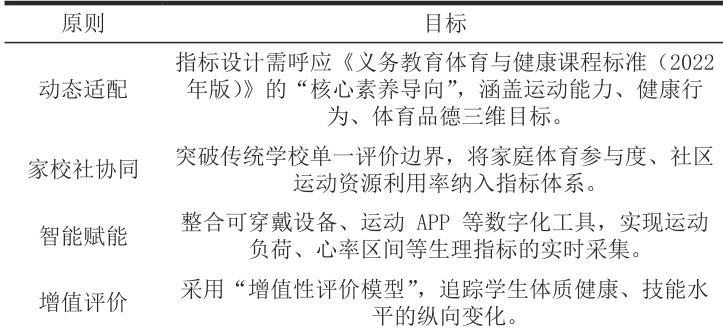

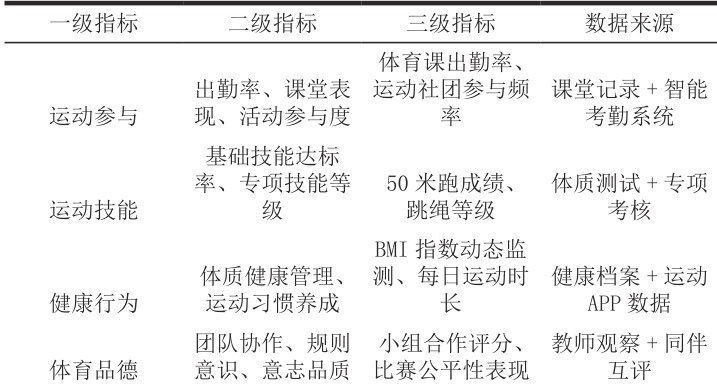

在体教融合政策框架下,评价指标体系的构建遵循动态适配、家校社协同、智能赋能、增值评价四大原则(表 1),设置基于核心素养导向的三级指标体系(表2)。

三、体育与健康课程评价指标体系的实践应用路径

(一)教师层面:评价赋能教学实践与专业成长

教师逆向设计教学,将评价指标有机融入教学目标、内容与活动设计中,确保教学活动与评价目标高度一致。教学过程中,运用观察记录、档案袋、学生自评互评等方法,开展动态化、过程性评价,特别关注学生心理健康、社会适应等非技能领域的表现与进步。

(二)学校层面:构建支持性制度与文化生态

成立由体育教师、健康教育教师、班主任、校领导等组成的评价工作小组,明确职责分工,制定实施细则,确保评价工作制度化、规范化运行。定期组织教师学习指标体系理论、实操及结果解读,提升其评价素养与能力。同时,为评价活动提供场地、器材、时间及信息技术支持,建立学生体质健康与运动参与数据库。评价结果作为学校体育工作改进、课程设置优化的重要参考,并通过体育文化节等方式,宣传体育与健康教育的价值,营造“健康第一、全面发展”的校园氛围。

(三)家庭与社区层面:拓展协同育人空间与资源

学校通过家长会、信息平台等,向家长解读评价指标的内涵、目的及学生的个体化评价结果,引导家长关注子女的全面发展,理解体育参与对身心健康和社会适应的价值。鼓励家长依据评价反馈,与孩子共同制定家庭体育活动计划,提供情感支持,培养健康生活习惯。

四、结论与展望

本研究重构儿童青少年体育与健康课程评价指标体系,突破传统学校本位范式,整合家校社协同场景。通过动态权重赋值法实现指标稳定性与适应性统一,完成数据采集 - 分析 - 反馈全流程管理。该体系为深化体教融合提供了可操作的评价工具,助力体育教育从技能训练向核心素养培育转型。

参考文献:

[1] 邵伟德, 朱丹阳, 李启迪. 学校体育高质量发展困境纾解:基于痛点-堵点 - 难点的解析 [J]. 体育学刊 ,2025,32(03):113-120.

[2] 李健 . 基于核心素养的体育学习表现性评价研究 [J]. 中国教育学刊 ,2025,(03):96-101.

[3] 李春阳 . 国内中小学体育课程评价研究的梳理与思考 [J]. 教学与管理 ,2011,(36):84-85.

本文系 2021 年重庆市教育委员会人文社会科学研究项目,项目名称:“体教融合背景下儿童青少年体育与健康课程评价指标体系构建研究”,项目编号:21SKGH196

作者信息:

郑晓,女,1988 年9 生,重庆市云阳县人,汉族,硕士研究生,讲师,研究方向:运动与健康促进

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)