多维诵读活动体系构建

张杰

内蒙古呼伦贝尔海拉尔区南开路中学 021000

一、预习诵读活动的情境化建构:搭建审美感知桥梁

古典诗词因时代隔阂易使学生产生理解屏障,预习阶段的诵读作业需突破单纯文字符号的局限,通过多模态情境创设激活审美感知。心理学研究表明,具象化情境能提升 30% 的文本情感共鸣效率,这要求教师将诵读与视觉、听觉元素融合,构建“文字 - 意象 - 情感”的转化通道。

以《钱塘湖春行》教学为例,设计分层预习任务:首先复习配乐版朱自清《春》,通过现代散文的声画意境建立春日审美图式;继而要求学生为诗歌自主选配背景音乐,并撰写 200 字选曲说明。有学生选择古筝曲《渔舟唱晚》,因其“流水般的旋律与‘几处早莺争暖树’的灵动相契合”;亦有学生选用钢琴小品《雨中花园》,认为“琶音走向与湖面涟漪的视觉意象形成通感”。课堂展示环节,通过音乐与诗句的互文解读,学生自然建构起“乱花渐欲迷人眼”的春日图景,这种将抽象诗情转化为具象音乐符号的过程,实质是审美体验的初步具象化。

数字赋能情境的介入需遵循“境与情谐”原则。教学《蒹葭》时,可制作水墨动画背景:淡青色芦苇随吟诵节奏摆动,白雾在“溯洄从之,道阻且长”的词句中渐次弥漫,使学生在视听交融中感知“伊人”的缥缈意境。这种预习设计将传统“读通文字”的作业升维为“审美预体验”,为课堂深度品析铺设认知阶梯。

二、课堂诵读活动的任务链设计:建构审美品悟模型

传统课堂中“正音 - 讲解”的线性流程,割裂了诵读与审美体验的内在联系。基于“双减”提质要求,需将课堂诵读转化为梯度化任务链,通过“感知 - 解构 - 重构”的认知进阶,引导学生在声韵实践中主动建构审美理解。

(一)基础层:语音节奏的审美解码

《过零丁洋》教学中,首设“小组音准攻坚”任务:学生通过组内互读标注“寥落”“汗青”等易读错字词,同时用斜线划分诗句节奏(如“人生自古 /谁无死”)。这种语音规范化训练并非机械操作,而是引导学生注意“平仄相谐”的声韵美感 —— 如“惶恐滩头说惶恐”中“惶”字的阳平声调,与“恐”字的上声形成抑扬顿挫,暗合诗人内心的情感波动。当学生发现“零丁洋里叹零丁”的叠词诵读中,舌尖中音“l”的连续颤动恰能传递凄凉感时,语音学习便升华为审美感知。

(二)进阶层:意象情感的声韵转化

引入创作背景资料后,设计“情感调色盘”任务:学生用不同语速、语调标注诗句情感浓度。在理解文天祥抗元经历后,多数学生将“山河破碎风飘絮”处理为“语速渐缓 - 声调下沉”,以模拟“风飘絮”的飘摇感;而“留取丹心照汗青”则采用“重音强化 - 尾音上扬”,通过声线的张力表现慷慨赴死的决绝。这种声音符号与情感符号的转化过程,实质是审美体验的具身认知当学生用颤抖声线诵读“身世浮沉雨打萍”时,已在生理反应中贴近诗人的痛苦心境。

(三)升华层:多维互动的审美共建

课堂展示环节创新采用“三维评价体系”:朗读者自评情感表达的设计意图,听读者从“声韵准确度”“情感代入度”“意象还原度”打分,教师则引导聚焦关键意象的声音处理技巧。如某学生朗读“人生自古谁无死”时,在“谁”字后加入 0.5 秒停顿,形成“诘问 - 沉思”的心理节奏,这种个性化处理引发全班讨论,最终总结出“情感留白”的诵读技法。这种互动式审美建构,使课堂成为动态生成的审美共同体。

三、课后诵读活动的主题化拓展:实现审美素养迁移

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》强调“通过诵读积累提升文化审美能力”,课后作业需突破教材边界,构建主题化、跨媒介的审美实践场域。以“豪放词”专题为例,设计“宋词星穹”诵读工程,通过三级活动实现审美迁移。

(一)主题图谱建构

首先引导学生梳理教材中苏轼《江城子· 密州出猎》、辛弃疾《破阵子》等6 首豪放词,绘制“豪放特质雷达图”,从“意象类型”“情感强度”“语言风格”三个维度建立审美认知框架。有学生发现“弓如霹雳弦惊”的军事意象与“会挽雕弓如满月”的狩猎意象,均通过“爆发力词汇”(如“惊”“挽”)体现豪迈风格,这种文本分析为后续诵读奠定审美认知基础。

(二)跨媒介诵读实践

组织“宋词视听剧场”活动,要求作品呈现需包含:

文本层:自选课内外豪放词(如拓展至《念奴娇· 赤壁怀古媒介层:搭配水墨画背景或战场音效;

创变层:改编为“诗词 + 独白”的情景剧形式。某小组演绎《永遇乐· 京口北固亭怀古》时,在“想当年,金戈铁马”段落插入战场呐喊录音,通过声效叠加强化历史沧桑感。这种跨媒介实践,使学生在艺术重构中深化对“豪放”美学的理解。

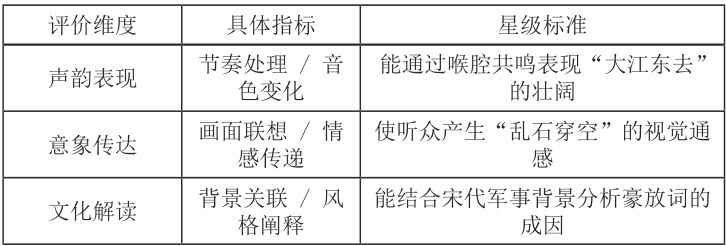

(三)审美评价体系

这种评价体系将审美体验转化为可操作的能力指标,学生在互评中逐步建立系统化的审美判断标准。

从预习的情境建构到课堂的任务驱动,再到课后的主题拓展,三维诵读作业体系通过“感知 - 建构 - 迁移”的螺旋上升,将传统“读背作业”转化为审美成长的进阶路径。数据显示,采用该体系的班级在学期末诗词审美赏析题得分率提升 27% ,学生自主阅读课外诗词量平均增加 15 篇。教师需认识到,诵读不仅是语言技能训练,更是通过声韵流动唤醒文化基因的审美教育。在“双减”背景下,唯有让诵读作业兼具趣味性与专业性,才能使学生在平仄韵律中感受中华文化的美学精髓,实现审美能力与文化自信的协同发展。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)