基于水文地质问题的煤矿地质工程勘察

李佳辉

中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 宁夏银川 750000

我国煤炭资源分布广泛,然而多数煤矿赋存在水文地质条件复杂的区域,给矿井设计和施工带来极大挑战。水文地质调查作为煤矿地质工程勘察的基础内容,不仅关系到矿井布置的科学性,更是保障开采安全的前提。尤其是在深部矿井及复合含水层区域,水文地质特征的准确识别成为工程成败的关键。

一、水文地质条件分析在煤矿勘察中的基础性作用

煤矿地质工程的科学决策依赖于对水文地质条件的全面掌握,这一过程贯穿于整个勘察周期。从含水层的空间展布、补径排关系到隔水层的厚度与稳定性,水文地质条件决定了矿井的防排水体系设置与灾害预判水平[1]。在煤层赋存区,尤其是多含水层叠置区域,必须运用钻探、水文试验、地球物理勘测等多方法协同调查,建立精准的水文地质剖面。流场模拟与水化学分析可辅助识别地下水来源与运动路径,提升对突水通道的辨识力。基础分析还需关注区域水文地质背景,如断裂构造的导水性、古河道的滞水效应等,以防工程设计低估水害风险。良好的水文地质条件分析不仅提高勘察效率,还可提前规划排水与疏干系统,避免后期治理投入过大,体现出在前期勘察中举足轻重的地位。

二、煤层充水性评价与突水预测技术的关键性进展

随着煤矿生产深度与规模的扩大,煤层及其围岩的充水性成为工程勘察的重要研究内容 [2]。不同岩性层位表现出截然不同的导水能力,需通过综合试验手段加以精细区分。当前主流技术包括钻孔抽水试验、压水试验、微地震监测和三维水文模拟,其目的是确定含水层与工作面之间的水力联系强度与时效性。突水预测则依赖对导水裂隙发育、断层导通性及老空区积水的综合判定,并辅以地球物理反演与水文地球化学标识。通过建立多因素综合突水风险评价模型,实现从定性分析向定量预警的转变。特别是在深部煤层或易涌突地段,提前识别水害源头并采取封堵、注浆或疏排等措施,已成为煤矿水文地质勘察的重要组成部分。此类技术进展极大提升了突水防控的主动性与精准度,减少了矿难事件的发生概率,保障了井下作业的安全稳定。

三、典型水文地质构造对煤矿勘察布置的制约与应对

煤矿赋存区的水文地质构造具有极强的复杂性和多样性,这些构造不仅影响含水层的空间展布和地下水的运动路径,还对煤矿勘察工作的布置方式与技术策略提出了更高要求 [3]。典型的水文地质构造如断层、陷落柱、含水古河道、褶皱带和岩溶裂隙区等,在工程勘察中往往表现为突水事故频发、含水性强、结构破碎、物性异常等特征,严重制约了工程勘察的效率和科学性。以断层为例,其既是地质运动的重要产物,又是含水层上下贯通的主要通道,导水性极强,尤其在压密破碎带或泥化滑带附近,更易形成突水带。在勘察布置上,若未能准确探测断层走向与位置,极易导致误判开采边界,引发突水、采空区积水回涌等灾害。因此,必须采用高分辨率地球物理方法如瞬变电磁、激电、地质雷达等,配合井中物探与地质钻孔综合验证,构建三维立体的断层结构模型。

陷落柱作为煤矿水文地质中的特殊破坏构造,形成机制复杂,常伴随地下溶蚀或采动诱发,其边界裂隙发育程度高、岩性混杂,极易与周边含水层形成导水联系,造成突水失控。在含水陷落柱识别中,应结合钻孔见水情况、泥岩回填物性质、水压反应特征等信息,精确界定其边界与影响范围。古河道发育区则以砂砾岩层为主,透水性强,若叠加现代地下水补给条件,极易形成高压潜水带,诱发突水。在此类区域勘察中,合理布置剖面钻孔,强化对层间水体的识别与隔水性测试,是降低工程风险的关键。

应对这些复杂构造的策略应以精准识别为核心,辅以科学布置与风险避让。一方面,可通过地质类比分析与区域构造推断,对可能存在的隐伏构造提前设防;另一方面,通过设置验证性钻孔、加密测试点位与现场抽水试验,动态验证推断结果,形成“预测—实证—反馈”机制,优化勘察布置方案。此外,应根据构造复杂度调整勘察密度,在高风险区域实施“点—线—面”结合的分级调查模式,实现构造识别与含水性评价的同步推进,为矿井规划、巷道布设和支护设计提供可靠依据,最大限度提升地质工程勘察的科学性与安全性。

四、水害易发区煤矿工程勘察的风险控制路径

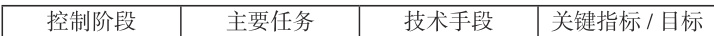

在煤矿水文地质条件极其复杂的区域,如岩溶发育强烈的喀斯特地貌带、高地应力深部开采区、断裂构造密集区和多层含水系统交汇区,水害风险始终高居不下,严重威胁着矿井的建设与运营安全。煤矿勘察不仅面临水文构造识别难、预测难、防控难的问题,还必须应对突水通道不确定、动态水压波动剧烈等挑战。因此,在水害易发区的煤矿工程勘察中,必须建立起系统化、信息化的全流程风险控制路径,确保从前期预测到后期控制形成闭环管理。风险识别是整个路径的起点。需基于区域水文地质调查、历史突水资料、遥感解译及水文模拟等手段,全面识别潜在的高危水害区域。通过构建水文地质数据库,结合数值建模,模拟地下水流动与渗压分布,提前划定突水敏感带、导水构造密集带及高水压富水层位置。在这一基础上,合理规划勘察剖面、井位和测试方案,有效提升前期勘察的针对性与风险感知能力。

表1 水害易发区煤矿工程勘察风险控制路径构建表 吧

验证机制是风险控制路径的核心环节。针对预测区域和重点构造体,应布置“风险钻探”与“定点抽水”相结合的多类型钻孔,获取真实的水文响应数据。利用水位监测、流速分析、水质跟踪等动态观测方法,验证模型推断的准确性。对于断层导水带、陷落柱边缘及含水层夹缝区域,设置井中分层测试系统,实时反馈导水能力变化和突水前兆信息。同时,引入现代传感技术和智能监控设备,如水压传感器、裂隙扩展监测系统、远程预警平台等,实现对高风险区域水害动态的全天候监控。

五、结论

水文地质问题是煤矿地质工程勘察中的核心难点,其影响范围广泛,风险控制要求高。通过系统分析水文地质条件、精准评估煤层充水性、识别复杂地质构造、构建风险控制机制,可显著提升煤矿勘察的科学性与安全性。未来应继续推动水文地质信息集成、预测技术升级和智能化监测体系建设,进一步提高对水害风险的识别力与应对能力,为煤矿安全高效开发提供更坚实的技术保障。

参考文献:

[1] 韩晓宇 , 滕跃 , 张文强 , 田宁 , 周波 & 刘小健 . (2025). 水文地质问题在矿山地质工程勘察中的重要性. 中国金属通报, (01), 144-146.

[2] 贾传伟 & 施飞. (2024). 煤矿地质工程勘察相关问题分析. 内蒙古煤炭经济 , (05), 184-186.

[3] 郭文祥. (2023). 水文地质问题在煤矿地质工程勘察中的重要性. 内蒙古煤炭经济 , (23), 190-192.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)