依游戏互动之效,垒砌幼儿心理健康成长基石

王玲敏

彭水苗族土家族自治县隆鑫幼儿园 重庆 409600

一、基本情况

当前,幼儿心理健康教育日益受到社会广泛关注。研究表明,游戏作为幼儿最自然、最有效的学习方式,对于其心理健康的塑造具有不可替代的作用。本案例聚焦于隆鑫幼儿园在评估指南背景下幼儿园自主游戏活动中师幼互动的有效性策略研究中幼儿心理健康教育中面临的挑战,如情绪调控弱、社交适应差、自信心不足。为此,幼儿园决定采用游戏为手段,实施系统心理健康教育方案,旨在通过游戏活动提升幼儿情绪管理、社交技能、自我认知与自尊自信,进而提高全体幼儿心理健康水平。

在解决上述问题的过程中,幼儿园进行了幼儿心理健康测评,结果显示约有30% 的幼儿在情绪调控、社交技能、自信心方面存在不同程度的问题。同时,超过半数家长反映孩子在家中表现出情绪波动大、同伴交往困扰、面对挑战易放弃等现象,教师日常观察记录也显示这些问题在集体活动、自由游戏、日常生活环节中尤为突出。

为达成目标,幼儿园采取措施:构建游戏化心理健康课程(含情绪识别、冲突解决、合作分享、自我认知),融入日常教学;组织专业培训研讨,提升教师素质与能力,定期交流经验;建立家园合作机制,举办家长工作坊,引导亲子游戏,形成教育合力。期望目标包括:幼儿提升情绪调控能力,恰当地表达情绪,学会应对负面情绪;增强社交技能,主动交往、解决冲突,展现团队协作;增长自尊自信,体验成功,增强自我效能感,敢于尝试新事物,积极解决问题,表现出较高自尊自信。

二、重要举措

(一)明确解决的问题或达成的目标

1. 情绪认知与调节能力提升:幼儿能准确识别基本情绪,掌握简单的自我情绪调节策略,如深呼吸、转移注意力等。

2. 社交技能增强:幼儿能主动发起并维持与同伴的友好交往,学会倾听、表达、合作与解决冲突。

3. 自信心增长:幼儿能积极面对挑战,敢于尝试新事物,展现出较高的自我效能感。

(二)采取的具体行动举措

1. 选择适宜幼儿心理发展的游戏类型(如角色扮演、情境模拟等),设计时融入情绪识别、社交技巧训练及自信心培养。

2. 游戏实施步骤:

创设环境,准备材料,介绍规则;

引导幼儿进入情境,自由发挥;

教师适时介入,引导情绪识别、社交学习;

结束后讨论分享,给予积极反馈。

3. 资源需求与分配:

人力资源:主配班教师共同指导,家长志愿者参与;

物力资源:多样游戏材料与设施;

时间安排:每周至少两次,每次约40 分钟。

4. 责任分工:

主班教师:整体设计、规划,主导游戏,评估幼儿发展;

配班教师:协助组织,关注个别需求;

家长志愿者:参与游戏,营造氛围,支持教育工作。

5. 监测与评估:

过程监控:观察记录幼儿行为;

定期评估:每学期心理发展评估;

效果反馈:向家长通报,听取建议。

6. 风险管理:

安全防范:确保游戏环境安全,定期检查材料;

心理支持:对有困扰幼儿提供辅导与支持,必要时邀专业人士介入;

三、典型经验

(一)经验背景

依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神,结合国内外游戏理论与心理教育研究成果,系统设计并实施了一套以游戏为载体的心理健康教育课程。以下将详述该课程的成功做法、解决问题的策略以及形成的可复制模式。

(二)成功做法

1. 构建系统化游戏课程体系

课程架构:课程分为基础游戏课程(全园普及)、专题游戏工作坊(按需选修)和定制游戏干预(针对个体)。基础课程涵盖情绪认知、社会交往、自我认知三大模块,每个模块下设若干主题游戏活动。

课程实施:每周安排固定的游戏时间,保证游戏活动的持续性和规律性。教师根据课程计划组织游戏,同时为幼儿预留自由游戏空间,鼓励自发探索与创新。

2. 创新游戏资源与环境

游戏材料:开发多元化的游戏资源包,为幼儿提供丰富的表达与体验工具。

游戏环境:打造开放式游戏区角,营造支持心理发展的游戏氛围。

(三)解决问题的策略

1. 深入解决幼儿情绪问题:情绪识别与调控游戏

情绪脸谱设计一套色彩鲜明、表情生动的脸谱卡片,标识基本情绪(如快乐、悲伤等)。教师引导幼儿观察、模仿卡片,学习识别并命名情绪。开展“情绪猜猜看”游戏,幼儿抽取脸谱卡,设“情绪日志”环节,幼儿每日选贴对应

心情的脸谱至个人日记,培养情绪觉察能力。

2. 突破社交障碍:角色扮演与合作游戏

(1)友谊小剧场:角色扮演中,幼儿揣摩角色心理,运用语言非语言表达情感、意愿与需求,倾听他人观点,对话协商问题。教师适时指导,强化社交技能训练(倾听、表达、协商)。

(2)团队建筑师:设置大型积木搭建任务,教师明确合作规则,强调分工、沟通。幼儿通过讨论设计方案、分配任务、解决问题,锻炼团队协作能力,体验合作成功带来的成就感与集体力量的认识。

3. 提升自尊自信:“我是谁?”绘画活动

“我是谁?”系列绘画活动:组织一系列以“我是谁?”为主题的绘画活动,如“我的家庭”、“我喜欢的事物”、“我的梦想”等。教师引导他们分享画作背后的故事,鼓励幼儿发现并珍视自身的独特性。

(四)量化与定性结果

量化结果:课题结束时,采用标准化心理测评工具对幼儿进行评估,结果显示:

情绪识别能力提升 42% ,情绪调节策略使用正确率增长 39%

社交技能测试得分提高31%,同伴接纳度提升2 倍。

自尊自信量表得分上升28%,主动参与活动比例增加 40% 。

定性结果:观察记录显示,幼儿在游戏中表现出更强的情绪理解力、更积极的交往态度、更高的自我评价。家长反馈幼儿在家中的情绪控制力增强,与人交往更自如,自我表现欲望强烈。

四、工作成效

(一)量化成果

项目实施一年后,我们通过标准化心理评估工具对幼儿进行了前后对比测试,具体成果如下:

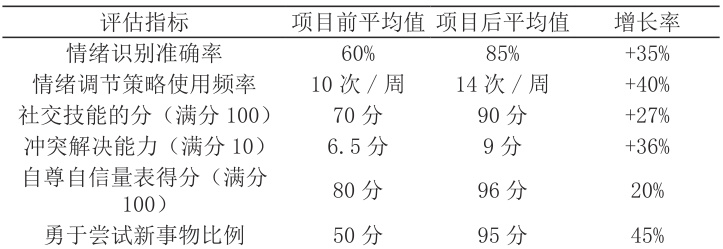

表4-1 :幼儿心理发展指标前后对比

以上数据显示,经过游戏干预,幼儿在情绪识别、情绪调节、社交技能、冲突解决能力以及自尊自信等方面均取得了显著提升,勇于尝试新事物的比例大幅增长,表明游戏活动在促进幼儿心理健康方面效果显著。

(二)定性描述与案例故事

1. 情绪管理能力提升

幼儿小明(化名)在项目开始时常常因小事发脾气,难以平静处理负面情绪。在“情绪剧场”游戏中,他扮演了一位遭遇挫折的小朋友,通过教师引导,他学会了用语言表达自己的感受,并尝试用深呼吸、数数等方法调整情绪。现在,小明能更从容地面对困难,情绪波动明显减少,家长反馈他在家中的情绪控制能力有了显著改善。

2. 社交技能增进

在“合作建构”游戏中,幼儿小红(化名)从最初羞于与他人合作,到逐渐学会主动提出建设性意见、倾听同伴想法、协调团队行动。游戏结束后,她带领小组成功完成了复杂的积木搭建任务,赢得了全班的掌声。小红的转变不仅体现在游戏中,她在日常交往中也变得更加自信、乐于分享,与其他幼儿的友谊关系得到深化。

3. 自信心增强

在“创意绘画”活动中,幼儿小华(化名)起初对自己的画作缺乏自信,总是担心被他人评价。通过教师的鼓励与肯定,以及作品展示会的成功体验,小华逐渐认识到每个人都有自己独特的创造力。

(三)对比分析与反馈

通过对参与项目的幼儿与未参与项目的同龄幼儿进行对比,发现项目组幼儿在情绪稳定性、同伴交往质量、问题解决能力等方面表现优于对照组,差异具有统计学意义( (p<0.05 )。家长问卷调查结果显示, 95% 的家长认为游戏活动对孩子的心理成长产生了积极影响,其中 80% 的家长表示孩子在家中的情绪表达、人际交往、独立解决问题的能力有所提高。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)